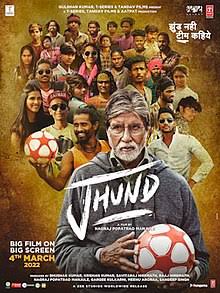

फ़िल्म – झुंड

निर्देशक – नागराज पोपटराव मंजुले

कलाकार – अमिताभ बच्चन, अंकुश गेडाम, आकाश थोसर, रिंकु राजगुरु

छायांकन – सुधाकर रेड्डी

गीत-संगीत – साकेत कानेतकर, अजय-अतुल

‘हार भी काम की चीज है।’ – झुंड का एक संवाद

नागराज मंजुले सिनेमा को नए व्याकरण से लैस करने वाले फिल्मकार हैं। उनकी फिल्मों का सौंदर्य भारतीय और खासकर हिन्दी सिनेमा के बने-बनाए सौंदर्य से अलग हुआ करता है। हालांकि अभी वह हिन्दी सिनेमा के लिए उतने-जाने पहचाने निर्देशक नहीं हैं, मगर मराठी सिनेमा में उनकी एक मुकम्मल और अलहदा पहचान है। वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक हैं। कुछ दिन पहले उनके द्वारा निर्देशित फिल्म ‘झुंड’ सामने आई है। फिल्म की कथा-शैली और किरदार, दोनों आम भारतीय फार्मुला फिल्म से हटकर है। फिल्म झुंड दो दुनिया की सोच को सामने लाती है। दोनों दुनिया को एक दीवार से अलगाया गया है। दीवार से घिरी एक दुनिया बेहतरीन स्कूल की दुनिया है और दीवार के बाहर जुआ-शराब और अपराध की दुनिया है। यह फिल्म दोनों दुनिया की सोच और संवाद को सामने लाती है। फिल्म यह सोचने पर विवश करती है कि इस कहानी का असल नायक कौन है – सेवानिवृत्त प्रोफेसर और खेल कोच (अमिताभ बच्चन), जो पड़ोस की झुग्गी बस्ती के युवाओं का मार्गदर्शन करता है या चमचमाती स्कूल के दीवार के पार की झुग्गी झोपड़ी में बसने वाले युवाओं का झुंड?

जब आप फिल्म देख रहे होंगे या फिल्म देखकर निकलेंगे तो ये दोनों सवाल आपके साथ हो लेंगे और आपके पास अपने सामाजिक-सांस्कृतिक मानस के अनुसार दोनों में से किसी एक को नायक मानकर इत्मिनान कर लेने की सुविधा होगी। मगर यदि आप झुंड और नागरिकता पर सोचने लगेंगे तो इन दोनों सवालों के बीच एक सवाल और आपसे टकरा सकता है – झुंड एक देश का एक ऐसा यथार्थ है, जिसके सामने बाधाओं की निरंतरता है। हाशिए पर पड़े झुंड को नागरिक होने से रोकने की हजार बाधाएं उसके सामने हर समय मुँह बाए खड़ी रहती हैं। झुंड एक ऐसी वास्तविक दुनिया है, जो शक्तिशाली दुनिया के सरमाएदारों द्वारा दबाई जाती है। मुट्ठी भर लोगों के लिए आधुनिक होते भारत में इस तरह के झुंडों का भविष्य क्या और कैसा रहने वाला है?

फिल्म ‘झुंड’ अतीत और वर्तमान के साथ-साथ सपनों के भारत के भविष्य को प्रश्नांकित करने वाली फिल्म साबित होती है। इसे सिनेमा की तरह नहीं, किताब की तरह देखा जाना चाहिए। जिस तरह दलित साहित्य को पढ़ते हुए हर पाठक के अंत:करण का उद्वेलन एक समान नहीं होता, उसी तरह इस फिल्म की अनुभूति हर किसी को एक सी नहीं होगी। ओटीटी मंच पर श्रृंखलाओं में सिनेमा देखने वालों के लिए झुंड देखने का अनुभव बहुत अलग किस्म का हो सकता है। हो सकता है कि ओटीटी मंच पर हुक प्वाइंट पर खत्म होते श्रृंखलाओं को देखने वालों को यह फिल्म उतनी न लुभाए। क्योंकि झुंड में असफलता, अल्पता, दुख, प्रेम, कुंठा आशा और निराशा, लिंग और पितृसत्ता का विस्तार किस्तों में न होकर, अनवरत है। एक तरह से संघर्ष का अनवरत विस्तार है फिल्म झुंड।

फिल्म ‘झुंड’ को देखना झुग्गी झोपड़ी के बासिंदों पर आने वाली मुसीबतों के काफिले से होकर गुजरने जैसी यंत्रणा है। अप्रत्यक्ष तरीके से फिल्म यह दिखाती है कि प्रतिभाएं नस्ल-जाति, धर्म और लिंग से परे हुआ करती हैं। अंकुश मसराम (अंकुश गेदम द्वारा अभिनीत) में फुटबॉल का जादूगर होने की तमाम संभावनाएं मौजूद हैं। फुटबाल के प्रति उसके जुनून के सामने ड्रग्स और अपराध की दुनिया अभेद दीवार की तरह खड़ी है। इस दीवार को भेदने के लिए वह जो करता है, वह सहानुभूति और निराशाजनक दोनों एक साथ है। फिल्म के तमाम किरदार आम सिनेमा से हटकर अलग तरह का आख्यान गढ़ते नज़र आते हैं। एक ही किरदार परस्पर विरोधी मानवमूल्यों के दबाव में छटपटाता सा लगता है। नैतिकताओं और अनैतिकताओं का ऐसे मानवीय कोलाज का रचाव झुंड की संवेदनात्मक-कलात्मक उपलब्धि है। झुग्गी झोपड़ी के सच्चे किरदारों के ऐसे सच्चे जुनून को सिनेमा के रूपहले पर्दे पर आने में कई दशक लग गए, तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए ही कि असल और वंचित किरदारों से सिनेमा अब तक परहेज क्यों करता रहा है। फिल्म झुंड सपनों की दुनिया नहीं बल्कि एक सच्ची दुनिया को सामने लाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह फिल्म व्यवसायिक सिनेमा की विलक्षण आख्यानों के दबाव से मुक्त है। इसीलिए इसे नामदेव ढसाल की ‘गोलपीठा’ की तरह पढ़ा जाना चाहिए।

फिल्म के दृश्य झकझोर देते हैं। फिल्म के अंत में हवाई अड्डे वाला दृश्य श्लेष रचता है। इस दृश्य में मसराम के किरदार का संपूर्ण आवेग सैलाब की तरह फट पड़ा है। दरअसल यह दृश्य मसराम के दुखों का सार है। और इसी क्रम में जब डान यह कहता है – ‘हर बार जीतना जरूरी नहीं है’ तो इससे हाशिए और जाति के अंतिम पायदान पर खड़े समाज की कई वास्तविकताएँ मुंह उठाकर सामने आ जाती हैं। झुग्गी झोपड़ी के रहवासियों के लिए लड़ना और अपने भविष्य के लिए अच्छा चुनाव करने की स्थिति में आना अपने आप में किसी महाविजय से कम नहीं। फिल्मकार कहना चाहता है कि अगर हुनर के अनुसार चयन करने और आगे बढ़ने की स्थिति इन रहवासियों को उपलब्ध हो जाए तो वह उपलब्धि ही अपने आप में जीत है। दरअसल झुंड एक समाज की कहानी है, जहाँ जिंदा रह पाना ही विकास है। झुंड का कोई हिस्सा अगर अपने हुनर के अंतिम पड़ाव तक पाने में सफल हो पाता है, तो इस पहुँच को जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रत्येक जीत के पीछे उत्पीड़न की ऐतिहासिक वास्तविकता ही नहीं बल्कि अपमान और रोजमर्रा की तमाम बाधाओं से लड़ कर आगे निकलने का जज्बा भी काम करता है। ऐसे जज़्बात से लड़ना युद्ध लड़ने से कम नहीं है।

आज की मुख्यधारा की फिल्मों में सपनीले और छद्म संघर्ष को दिखाया जाता है। लोकप्रिय सिनेमा की मनोरंजन की धारणा काफी हद तक लोगों को उनकी अपनी संस्कृतियों से दूर करने की रही है, जहां वे आनंद और उत्सव की तलाश कर सकते हैं, मानो यही संस्कृतियां लोगों के सामाजिक और अस्तित्व संबंधी संकट की जड़ में हैं। झुंड में अंबेडकर जयंती के जीवंत चित्रण के साथ मंजुले ने इस देश के उत्पीड़ित बहुसंख्यक समाज की जीवट उत्सवों को सामने लाकर मुख्यधारा के सिनेमा को स्तब्ध सा कर दिया है।

मुख्यधारा की फिल्में सपनों की दुनिया में ले जाने के लिए जानी जाती हैं – गीत-संगीत, मार-धाड़, नायक-खलनायक और अंत में सुंदर सी लुभाती नायिका। एक तरह मुख्यधारा की फिल्में दर्शक को निश्चेतक देकर दुखों से पलायन करने के लिए तैयार करती हैं। अब तक सिनेमाई मनोरंजन का हासिल यही है। फिल्म झुंड में आरोपित संस्कृतियों के स्थान पर दलित बस्तियों की वास्तविक संस्कृति को रोपा गया है। इस फिल्म में अंबेडकर जयंती की जीवंतता मुख्यधारा के लिए बनी फिल्मों के सामने उत्पीड़ित मानस के जीवंत हस्तक्षेप जैसी है। इस फिल्म के किरदार, उत्सव, भाषा और छवियां वर्चस्ववादी संस्कृति के सामने चुनौती देती जान पड़ती हैं। फिल्म झुंड को वंचित-दलित और झुग्गी झोपड़ी के रहवासियों के सांस्कृतिक सिने-हस्ताक्षर के रूप में देखा जाना चाहिए।

यह फिल्म थोड़ी हटकर है। झुंड की उपलब्धि उसकी कहानी किरदारों के खाल, रंग और बोली में अंतर्समाहित है। जैसे-जैसे ये तमाम विशेषताएं आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे-वैसे फिल्म का सिने-घनत्व बढ़ता जाता है। किरदारों का संघर्ष, जाति, नस्ल, धर्म, गरीबी और लिंग से लड़ने का जज्बा फिल्म को अलग रंग में रंग देता है। एक तरह यह फिल्म ‘मल्टीलेयर्ड स्ट्रलग का कोलाज’ है। फिल्म का असली हीरो स्वयं झुंड है। ऐसी फिल्में यह सिखाती हैं कि हम फिल्म को कैसे देखें और क्यों देखें। ऐसी फिल्में सिनेमाई व्याकरण के लोकतंत्र को विकसित होने का मौका देती हैं।