मनीष आज़ाद

मौमिता आलम की ही समकालीन कवि और दलित एक्टिविस्ट मीना कंडासामी कविता के बारे में कहती हैं कि यह वह जगह है, जहाँ हम सच की ‘स्मगलिंग’ [smuggling] करके उसे सुरक्षित रखते हैं.

सामान्य समय में सच कहना और फासीवादी दौर में (जहाँ पितृसत्ता भी अपने चरम पर होती है) सच की ‘स्मगलिंग’ करके उसे कविता में सुरक्षित रखना दो अलग अलग चीज़ हैं. बल्कि भविष्य के लिए कविता में सच की ‘स्मगलिंग’ कहीं अधिक खतरनाक काम है. मौमिता आलम ने अपनी पहली कविता से ही इस खतरनाक काम का बीड़ा उठाया हुआ है. और ठीक इसीलिए वह जितनी वर्तमान की कवि हैं, उससे कहीं ज्यादा भविष्य की कवि हैं.

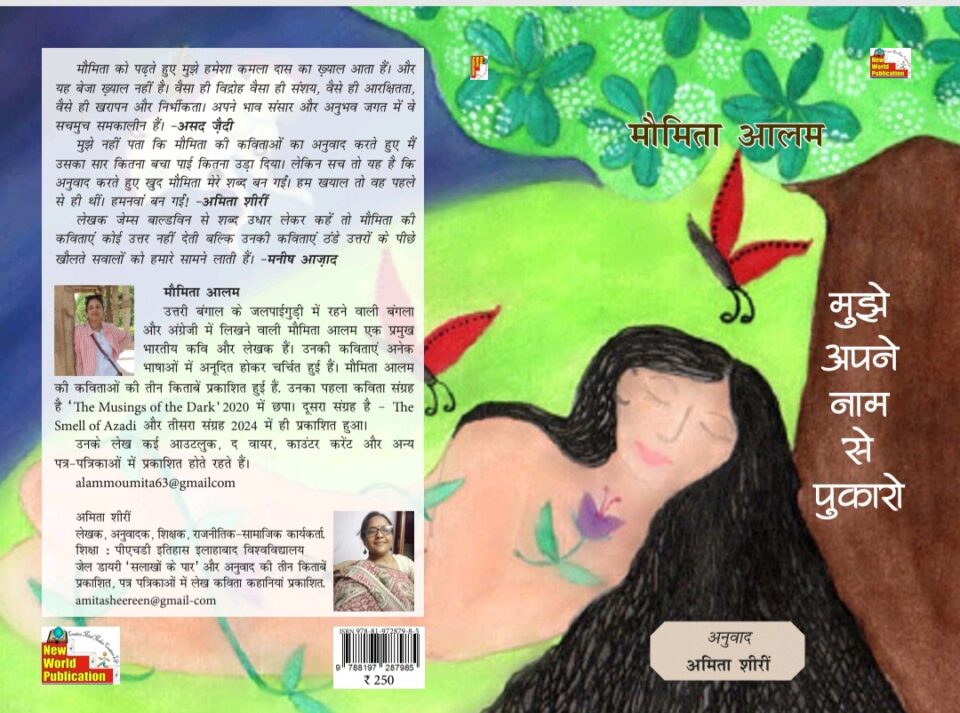

मौमिता आलम का पहला संग्रह ‘The Musings of the Dark’, दूसरा ‘The smell of Azadi’ और तीसरा संग्रह ‘Poems at Daybreak’ हैं. ‘Poems at Daybreak’ का ही हिंदी अनुवाद ‘मुझे मेरे नाम से पुकारो!’ आपके सामने है.

‘मुझे मेरे नाम से पुकारो!’ की कवितायेँ एक अर्थ में नितांत ‘निजी’ कवितायेँ हैं, लेकिन इन नितांत ‘निजी’ कविताओं के अंदर मौमिता ने जिस बड़े और खतरनाक सच की ‘स्मगलिंग’ की है, उससे ये ‘निजी’ कविताएं खौलती हुई राजनीतिक कविताओं में तब्दील हो जाती हैं. जिसे पढ़ते हुए उसके गर्म छींटों से आप बच नहीं सकते. 70 के दशक के नारीवाद का बहुचर्चित नारा कि ‘अगर आप औरत हैं तो आपके लिए हर चीज राजनीतिक है, प्रेम और सेक्स भी’, मौमिता की कविताओं की प्रत्येक पंक्ति में रची बसी है. निजी और राजनीतिक की यह द्वंदात्मक एकता ही इन कविताओं को और मौमिता को बेहद खास बनाती है. यहाँ आप ग़म-ए-जानाँ को ग़म-ए-दौराँ से कतई अलग नहीं कर सकते.

एक उदाहरण देखिये-

वह कभी नहीं कहेगा

कि वह तुम्हें प्यार नहीं करता.

इसके बजाय वह कहेगा

कि वह तुमसे करता है प्यार, लेकिन…

इस ‘लेकिन’ में, वह रचता है अपना संसार

……………

वह तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा!

लेकिन वह तुम्हें हर दिन छोड़ेगा!!

और तुम

अपनी ज़िन्दगी में हमेशा के लिए

हर रिश्ते में लड़खड़ाओगी.

[आत्ममुग्ध]

“वह तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा!

लेकिन वह तुम्हें हर दिन छोड़ेगा!!”

यह पंक्ति वही लिख सकता है, जिसे जीवन के कतरे में व्यापक समाज के तमाम अंतर्विरोधों को देखने की कला आती हो. ठीक उसी तरह जैसे मार्क्स महज एक ‘कमोडिटी’ में पूंजीवाद के तमाम अंतर्विरोधों को देख लिया करते थे.

इस संग्रह को मौमिता ने चार भागों में बांटा है. ‘वह’ (पुरुष), ‘वह’ (स्त्री), ‘घर’ और ‘बेचती हूँ अपनी शारीरिकी’

‘बेचती हूँ अपनी शारीरिकी’ की 19 कविताओं में कवि ने अपने शरीर के उन अंगों को शक्तिशाली हथियार में तब्दील कर दिया है, जिन अंगों की वजह से पितृसत्ता महिलाओं को दूसरे दर्जे का मनुष्य मानती रही है. एक तरह से कवि ने क्रूर पितृसत्ता के खिलाफ युद्ध में अपने नंगे शरीर और उसकी शारीरिकी [anatomy] को ही बैरिकेड पर ला खड़ा किया. एक उदाहरण देखिये…

मैंने उसे सब कुछ भेज दिया.

दो स्तन

सफ़ेद जांघें

एक काली योनि.

उसने मुझसे और मांग की

मैंने उसे फिर से भेजा.

फिर उसने कुछ और मांगा.

मैंने उसे अपना दिल भेज दिया.

वह छोड़ कर चला गया.

फ़ोन पर चमकने वाली

ग्रीन लाइट हमेशा के लिए बुझ गई.

– [आखिरी सेक्स चैट]

कविता में योनि [वह भी ‘काली योनि’] शब्द का राजनीतिक इस्तेमाल हाल हाल की बात है. और इसके पीछे दुनिया भर में चले सशक्त नारी आन्दोलनों का हाथ रहा है. मौमिता जैसी सजग कवि इन आंदोलनों की सच्ची वारिस हैं.

इस कविता से मुझे बेहद चर्चित किताब ‘The Vagina Monologues’ [by Eve Ensler] की याद आ गयी. जब इस किताब का नाट्य रूपांतर अमेरिका में पहली बार खेला गया तो आयोजकों ने शीर्षक से vagina शब्द हटा दिया. सिर्फ Monologues रहने दिया. लेखक के विरोध करने पर इसे ‘V-Monologues’ कर दिया गया. अंततः भारी विरोध के बाद और कई शो हो जाने के बाद ही इसका पूरा नाम ‘The Vagina Monologues’ डिस्प्ले किया गया. और यह सुदूर अतीत में नहीं बल्कि 1998 के अमेरिका में हुआ था. पाकिस्तान जैसे कई देशों में तो सिर्फ इसके नाम के कारण भूमिगत शो करना पड़ा. सच तो यह है कि बहुत सी भाषाओं में योनि [Vagina] के लिए कोई ठीक ठाक मेडिकल शब्दावली ही नहीं है. जो है वो महिलाओं के लिए अपमानजनक ‘स्लैंग’ [लगभग गाली] है.

आश्चर्यजनक यह भी है कि मौमिता ‘स्लैंग’ का भी इस्तेमाल अपनी कविता में इस तरह करती हैं कि वह गाली से बदलकर गाली देने वाली पितृसत्ता के खिलाफ़ एक सशक्त हथियार में बदल जाती है. ठीक वैसे ही जैसे गुरिल्ला विद्रोही अपने दुश्मन से हथियार छीन कर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं.

इस पृष्ठभूमि में देंखे तो मौमिता की कविताओं में योनि जैसे शब्दों के अंदर एक विद्रोही विचार बंद है, जो कविता की अनुकूल ‘सर्किट’ में आकर विस्फोट करता है और पितृसत्ता की धज्जियां उड़ा देता है.

देखिये यह कविता. इसे पढ़कर तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सिहर सकता है. पिता को इस एंगल से और इतने वस्तुगत रूप से देखने वाली कविता कम से कम हिंदी साहित्य में तो मुझे नहीं मिली.

मेरे पिता की खुशबू कैसी है माँ?

क्या वह मेरे उस पड़ोसी की तरह महकते हैं

जिसने एक बार सहलाई थी मेरी

जांघें?

………………..

मेरे पिता कैसे लिखते हैं?

क्या वह उन पुरुषों की तरह लिखते हैं

जो जन शौचालयों के दरवाजों पर

बेहद बेहूदगी से

बनाते हैं रेखाचित्र योनियों के?

[कहां हैं पिता मेरे!]

इसी तरह मौमिता आलम की ही समकालीन कवि एक्टिविस्ट और बेहद चर्चित फिल्म मेकर लीना मानीमेकलाइ ने अपनी एक बेहद शानदार लेकिन उतनी ही ‘विवादास्पद’ कविता में योनि को पुरुषों की गाली से निकालकर उन्हीं के खिलाफ एक सशक्त हथियार में इस तरह से बदल दिया-

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, बुद्ध, जीसस, अल्लाह, इंद्र, कृष्ण

और कुछ नहीं

बल्कि मेरी कोख में फंसा भ्रूण है…

परमाणु बम, रासायनिक हथियार, रॉकेट, बारूदी सुरंगे

और मेरी तरफ फेके गए ग्रेनेड

मेरे शरीर को तो नष्ट कर सकते हैं

लेकिन

योनि की कभी मृत्यु नहीं होती

योनि के अंदर कुछ भी नहीं मरता.

[‘Me’ कविता का एक अंश, अनुवाद मनीष आज़ाद]

मौमिता की कविता की एक और खास विशेषता यह भी है कि वे ‘विक्टिमहुड’ का कार्ड कभी नहीं खेलती. इसलिए आपको इन कविताओं में वह गलदश्रु भावुकता कहीं नहीं मिलेगी जो कुछ महिला कवियों की खास विशेषता बन जाती है. और ठीक इसीलिए मौमिता चीजों को उनके एकदम सटीक नाम से पुकार पाती हैं. और अपने ‘जानेमन’ से भी अपील करती हैं कि ‘मुझे अपने नाम से पुकारो!’

यह बेहद शानदार कविता देखिये-

फिर मेरे जन्मदिन पर, उसका संदेश चमका.

उसने मुझे परिपक्वता से काम लेने

और

शांत रहने के लिए दिया धन्यवाद.

उसने ठोंकी अपनी पीठ

मेरी निर्वस्त्र तस्वीरें किसी को न दिखाने के लिए.

एक फीकी मुस्कान रहती है मेरे चेहरे पर हरदम.

क्योंकि मैं जानती हूं कि

एक पुरुष का प्यार

कितना प्रत्याशित है.

सभी एक ही रास्ता अपनाते हैं.

मेरे छठे रिश्ते का टूटना

बिल्कुल पहला रिश्ता टूटने जैसा ही था.

[मेरे छठे ब्रेकअप के बारे में]

घर के साथ महिलाओं का बड़ा विचित्र रिश्ता होता है. पितृसत्तात्मकता संरचना में घर को बनाने सँवारने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है. लेकिन किसी भी क्षण घर से उसका रिश्ता अचानक वैसे ही टूट जाता है, जैसे हाथ से फिसली कांच की गिलास. अंशु मालवीय की एक शानदार कविता है- ‘एक पराये घर से दूसरे पराये घर के बीच लड़की, सदियों से तलाश रही है अपनी ज़मीन’

लेकिन मौमिता ‘घर’ नामक चैप्टर में घर के मिथक को जिस तरह से चकना चूर कर देती है, वह स्तब्ध कर देने वाला है. एक बानगी देखिये-

मेरा प्रेमी मुझे चूमता और

मुझे अपने सीने से लिपटाते हुए

मेरे कानों में फुसफुसाता,

जानेमन मैं तुम्हें प्यार करता हूं!

उत्तर में मैं केवल एक पंक्ति कहती

‘मुझे मेरा घर दो’, ‘मुझे मेरा घर दो.’

वह गुस्सा हो गया और चिल्लाया

यही है तुम्हारा घर, तुम्हारा कमरा,

…………….

मैं उसके पास से उठी

और शीशे को कर दिया चूर-चूर

उसने खो दिया आपा

और चिल्लाने लगा

पागल औरत,

कितना महंगा शीशा था

तुमने मेरा सिंगार दान तोड़ दिया.

……………

वह क्रुद्ध हो गया.

उसने मेरा बाल पकड़ लिया

और मुझे घर से बाहर निकाल दिया

‘हमारे’ घर से बाहर कर दिया!

…………….

मैंने थूका नेमप्लेट पर

और वहां से चल पड़ी.

[घर ]

इस कविता की अंतिम दो लाइन ही कविता को खास बनाती है और कविता भावुकता की जमीन से निकलकर चढ़ती दोपहर की उस तपती जमीन पर खड़ी हो जाती है जहाँ कवि के पास अपनी खुद्दारी के अलावा और कुछ नहीं है. और यह पाठकों का भी आह्वान करती है कि वे भी नंगे पैर कवि की खुद्दारी के साथ खड़े हों. कुछ कुछ ठीक वैसे ही जैसे कभी कबीर ने कहा था-

‘’जो घर जारै आपना, चले हमारे साथ’’

इस संग्रह के आरंभिक दो चैप्टर {वह (पुरुष) और वह (स्त्री)} कमोवेश प्रेम कविताएं है. लेकिन यहाँ भी मौमिता ने कमाल किया है. जैसा कि चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है, उन्होंने अपने प्रेम को परंपरागत सेक्स [hetrosexual] के दायरे में नहीं बांधा है. यह स्त्री-पुरुष का भी प्रेम है और स्त्री-स्त्री का भी प्रेम है. मौमिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पसंदीदा लेखिका अरुंधती रॉय हैं. अरुंधती रॉय ने एक बार सेक्सुअल रुझान [sexual orientation] की तुलना ‘रेनबो’ [rainbow] से की थी . आप इस ‘रेनबो’ में किसी भी बिंदु पर हो सकते हैं. और मौमिता की इन प्रेम कविताओं में भी आपको ‘रेनबो’ जितने ही असंख्य रंग मिलेंगे.

लेकिन इन प्रेम कविताओं की सबसे खास बात यह है कि यह जितनी मांसल हैं, उतनी ही ‘आध्यात्मिक’ भी. बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि इन प्रेम कविताओं की ‘आध्यात्मिकता’ इसकी मांसलता से होकर गुजरती है, उससे बच कर या उससे शरमा कर नहीं. प्रसिद्ध कवियित्री ‘कमला दास’ अपनी एक कविता में कहती हैं-

“जब वह और मैं एक हो जाते हैं

हम न पुरुष रह जाते हैं और न स्त्री.”

मैंने इसी अर्थ में ‘आध्यात्मिकता’ की बात की है न की किसी धार्मिक आध्यात्मिक अर्थ में. स्त्री-पुरुष के मांसल मिलन में यह ‘आध्यात्मिकता’ तभी हासिल की जा सकती है, जब उनके बीच पितृसत्ता की दीवार पूरी तरह ढह चुकी हों. पितृसत्तात्मकता संरचना के अंदर स्त्री पुरुष का मांसल प्रेम या तो देह के स्तर पर ही दम तोड़ देता है या फिर बलात्कार की ओर बढ़ जाता है.

मौमिता की यह बेहतरीन कविता देखिये-

मैं तुम्हें प्रेमी कहकर पुकारती हूं.

मेरे कमरे का आईना

केवल तुम्हारी बातें करता है.

मैं पाती हूँ कि

मेरी योनि तब्दील हो रही है शिश्न में

तुमने कहा था पिछले महीने तुम्हें माहवारी हुई थी.

वे हमें क्यों नहीं देखते?

मेरे स्तन तुम्हारी दोनों आँखों में पसर रहे हैं

मेरे निप्पल तुम्हारी पुतलियों में घुल रहे हैं.

आदम का वह सेब मेरे गले में फंसा हुआ है

और मेरे नाखून तीखे हो चले हैं.

मेरे चेहरे पर दर्ज चुम्बन के रक्तांकित निशान.

हमारे प्यार करने के लाल मानचित्र हैं.

लेकिन फिर भी मेरे लगभग अदृश्य निप्पलों से

दूध टपक रहा है

और वहां तुम्हारी आँखों से निकलने वाले आंसू दूधिया सफ़ेद हैं!

क्या तुम एक औरत बन गए हो?

क्या ज़रूरी है एक औरत होना,

किसी से प्यार करने के लिए

तब

मुझे अपने नाम से पुकारना!

जानेमन!

[मुझे अपने नाम से पुकारो]

“क्या ज़रूरी है एक औरत होना, किसी से प्यार करने के लिए”, यह अद्भुत पंक्ति बताती है कि प्यार का शिखर क्या है. और यह भी कि पितृसत्ता की कब्र खोदे बिना उस शिखर पर पहुचना असंभव है.

आप इस कविता को मौमिता की दूसरी बेहद शक्तिशाली कविता ‘एक बलात्कारी राष्ट्र’ के ‘कंट्रास्ट’ में रखकर देखेंगे तो उपरोक्त कविता और बेहतर तरीके से खुलेगी-

मेरा इकतीसवां प्रेमी

मुझ पर धरता है इल्ज़ाम कि

मैं सेक्स की बहुत भूखी हूं

वह कहता है ‘मैं तुम्हें प्यार करता हूं’

मैं इसे यूं पढ़ती हूं

मैं तुमसे सेक्स करता हूं.

वह भेजता है आभासी चुम्बन

मैं जवाब देती हूं

चलो मिलें और सेक्स करें

वह कहता है

आलिंगन, आलिंगन, आलिंगन

मैं कहती हूं

सेक्स, सेक्स, सेक्स.

अंततः, हम बिस्तर पर मिले

मैंने कहा

प्यार करती हूं तुम्हें

उसने मेरे साथ किया सेक्स और चला गया.

कोई आलिंगन नहीं. कोई चुम्बन नहीं. कोई उपहार नहीं.

एक जीर्ण-शीर्ण औरत सीखती है

पंक्तियों के बीच पढ़ना.

पितृसत्ता से इस कदर नफ़रत के कारण ही उनकी प्रेम कविताएं उस उरूज पर पहुँच जाती हैं. जहाँ पहुंचना सबके बस की बात नहीं.

यह बेहद प्यारी प्रेम कविता देखिये….और यह भी देखिये की मौमिता किस धरातल पर जी रही हैं-

वह दोनो है!

मैं उसे मेरा मजनू पुकारती हूं

मैं उसके स्तन को चूसती हूं

उनमें मेरे अपने दूध का स्वाद है

जिसे मैं अपने बेटों को हर दिन पिलाती हूं

अनेकों कोखों से पैदा हुए मेरे बहुत से बेटे.

कभी-कभी मैं उसे लैला पुकारती हूं

वह मेरी नाभि और अन्य जगहों को सहलाता है

मेरे पेट पर रखता है गर्म पानी की एक बोतल.

खिंचाव के दिनों में

वह करता है मेरी जाँघों पर मसाज.

मैं उसे मजनू और लैला दोनों पुकारती हूं.

जब वह मेरे बाजू में बैठता है और

मेरी कहानियां सुनता है

और मेरे साथ बिलखता है

जब होता है मुझमें सुख का विस्फ़ोट

वह मेरा पसीना चाटता है और

एक लोरी तब तक गाता है

जब तक मैं गहरी नींद में सो न जाऊं.

उससे उस पिता की खुशबू आती है

जिसे मैंने कभी नहीं पाया.

वह लैला है या मजनू

या दोनों है

वह मेरा प्रेमी है!

ब्लैक एक्टिविस्ट और लेखक जेम्स बाल्डविन से शब्द उधार लेकर कहें तो मौमिता की कविताएं कोई उत्तर नहीं देती बल्कि उनकी कविताएं ठंडे उत्तरों के पीछे खौलते सवालों को हमारे सामने लाती हैं.

फिर भी उनकी समस्त कविताओं पर कोई एक टिप्पणी करनी हो तो मशहूर स्त्री लेखिका जॉन स्मिथ के शब्दों में कहूँगा कि मौमिता आलम की कविताओं की प्रत्येक पंक्ति चीख-चीख कर यह ऐलान करती है कि-

“प्रत्येक औरत हौवा [Eve] है, लेकिन हममे से कोई भी अब दूसरी मेरी [Mary] कभी नहीं बनेगी.”

मूल्य 250/रूपये

प्रकाशन: न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन

अनुवाद: अमिता शीरीं