“ कविता और प्रेम—दो ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ मनुष्य होने का मुझे बोध होता है.”

“कविता को दमन के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसे तूफानों से हरी दूब को ख़त्म नहीं किया जा सकता.”

“अगर इसे अहंकार न मानकर तथ्य का विवरण देना समझा जाए तो मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने क़दम-क़दम पर पाखण्ड और दमन के ख़िलाफ़ बग़ावत की है.”

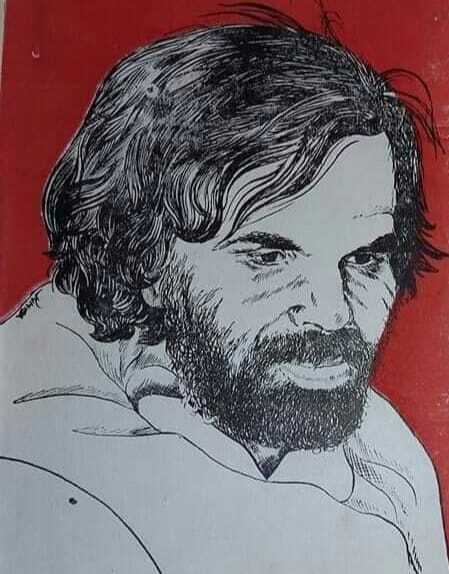

—गोरख पांडेय

एक वक़्त था जब जेएनयू की दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं, बल्कि एक खुली किताब की तरह होती थीं. जितना उनके सामने से गुज़रो उतना ज़्यादा आकर्षित करती थीं. कहीं किसी दीवार पर लिखा होता था—

‘ तुमने जिस ख़ून को मक्तल में दबाना चाहा

आज वह कूचा-ओ-बाज़ार में आ निकला है

कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर ’

—साहिर लुधियानवी

या फिर कोई दीवार फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के हवाले से आपको रोककर कहती थी—

‘बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे

बोल ज़बां अब तक तेरी है’

गोरख पांडेय से मेरी पहली मुलाक़ात जेएनयू आने के बाद ही हुई. जिसका श्रेय वहाँ की इन्हीं दीवारों को जाता है. ऐसे ही एक रोज़ एक दीवार पर मैंने पढ़ा था—

‘वे डरते हैं

किस चीज़ से डरते हैं वे

तमाम धन-दौलत

गोला-बारूद, पुलिस-फ़ौज के बावजूद

वे डरते हैं

कि एक दिन

निहत्थे और ग़रीब लोग

उनसे डरना बंद कर देंगे .’

…लेकिन जेएनयू की दीवारें अब मौन हैं—जिन पर उजाड़ के उत्सव का कब्ज़ा है. बहरहाल.

इन्हीं पंक्तियों को पढ़कर गोरख पांडेय के बारे में जानने की दिलचस्पी को बल मिला. खोजबीन करने पर विश्वविद्यालय के कुछ वरिष्ठ छात्रों से गोरख पांडेय के बारे में कुछ बातें पता चली मसलन—‘गोरख पांडेय जेएनयू में दर्शनशास्त्र के छात्र थे जो ‘ज्याँ पाल सार्त्र के दर्शन में अलगाववाद’ जैसे किसी विषय पर शोध-कार्य कर रहे थे.’ या कि ‘गोरख पांडेय ने आत्महत्या करके अपनी ज़िंदगी खत्म कर ली थी.’ या कि ‘गोरख पांडेय मज़दूरों-किसानों और मुफ़लिसी के मारे लोगों के कवि थे अर्थात उनका कवि जीवन इन्हीं को समर्पित था.’ या कि ‘उदय प्रकाश ने उन पर एक कहानी लिखी है—राम सजीवन की प्रेमकथा’ वग़ैरह- वग़ैरह.

कुछ वक़्त बाद हिरावल के सौजन्य से जेएनयू में ही गोरख पांडेय के दो भोजपुरी गीत—‘गुलमिया अब हम नाहीं बजइबो, अजदिया हमरा के भावेले’ और ‘समाजवाद बबुआ धीरे-धीरे आई’ सुनने का मौका मिला. वामपंथी विचारधारा को मानने वाले छात्र-छात्राओं के बीच ये गीत आज भी लोकप्रिय हैं जो विभिन्न जनांदोलनों का हिस्सा बनकर लोगों की ज़बान से फूट पड़ते हैं. प्रसंगवश हिन्दी-उर्दू के दोआब कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा गोरख के बारे में लिखा-कहा याद आता है—“ गोरख पाण्डेय मार्क्सवाद का ऐसा प्रैक्टिकल और ठोस रूप प्रस्तुत करते हैं, कि नाम को भी उलझन नहीं होती. उनकी स्थापनाओं और निष्कर्षों में बहुत आश्वस्त करने वाली स्पष्टता मिलती है. हम उनसे अनायास ही सहमत होते चले जाते हैं. अपनी शैली के खुलेपन और वैचारिक ईमानदारी के कारण वह पाठकों के हृदय और मस्तिष्क, दोनों को अत्यंत सहजता से गाइड करते चलते हैं. नए लेखकों, कवियों और विचारकों, स्वस्थ साहित्य के प्रेमियों के लिए निश्चय ही वह विशिष्ट कवि, लेखक और विचारक हो जाते हैं. यही चीज़ें उन्हें मज़दूर, किसान, मध्यवर्ग का एकदम अपना कवि और लेखक बनाती है.”

अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने बताया कि विश्वविद्यालय के कमल कॉम्पलेक्स में स्थित गीता बुक सेंटर पर एक नयी किताब आई है—‘गाज़ीपुर में क्रिस्टोफर कॉडवेल.’ इस किताब के शीर्षक में जो चुम्बकीय आकर्षण है, उसके चलते उसी रोज़ यह किताब ख़रीद ली गई. इस किताब में संकलित ‘प्रेम, करुणा और तकलीफ़ का उमड़ता समंदर’ नामक संस्मरण गोरख पांडेय पर आधारित है. इस शीर्षक को पढ़ते ही दफ़अतन गोरख पांडेय की कविता—‘ये आँखें हैं तुम्हारी / तकलीफ़ का उमड़ता हुआ समुंदर / इस दुनिया को / जितनी जल्दी हो / बदल देना चाहिए.’ स्मरण हो आई.

स्वतंत्र पत्रकार और लेखक उर्मिलेश इस संस्मरण में गोरख पांडेय से जुड़ी स्मृतियों के हवाले से लिखते हैं कि –“मैंने जितना गोरख को जाना, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि अपनी अब तक की ज़िंदगी में उन जैसा फ़क़ीर वामपंथी रचनाकार-दार्शनिक मैंने नहीं देखा, जिसकी राजनीतिक सोच में फ़ौलाद जैसी दृढ़ता हो पर जिसके व्यक्तित्व के अंदरूनी आंगन में करुणा, प्रेम और कोमलता का समंदर लहराता हो. गोरख के व्यक्तित्व में कहीं कोई पेंच नहीं दिखता था…छल-प्रपंच और झूठ-मक्कारी के दाँवपेंच से वह वैसे ही दूर थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे फूल होते हैं, जैसे हरी-भरी वनस्पतियाँ, पानी से लबालब नदी या झरने होते हैं.”

बहरहाल…

एक वक़्त ऐसा भी था जब हिन्दी के समाचार-पत्रों में नियमित रूप से ‘साहित्य’, ‘कला’ और ‘संस्कृति’ संबंधित लेखों, निबन्धों और साक्षात्कारों को भी प्रमुखता से जगह मिलती थी. लेकिन, ऐसे अखबारों की संख्या अब इक्का-दुक्का ही रह गयी है. खैर; ‘जनसत्ता’ हिन्दी का एक ऐसा ही अखबार हुआ करता था, जिसमें ‘साहित्य’, ‘कला’ और ‘संस्कृति’ संबंधित लेखों, निबन्धों और साक्षात्कारों को प्रमुखता से जगह मिलती थी. मेरा व्यक्तिगत तौर पर हमेशा से ही यह मानना रहा है, कि साहित्य की तमाम विधाओं में साक्षात्कार एकमात्र ऐसी विधा है जो किसी भी कवि-कथाकार के समूचे व्यक्तित्व को मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में बयाँ करती है, परत-दर-परत खोलती है.

जनसत्ता के वर्ष 1985 के 8 सितम्बर और 13 अक्टूबर के अंक में हिन्दी के प्रमुख जनवादी कवि और गीतकार गोरख पांडेय के दो साक्षात्कार—‘गोरख पांडेय से मनोहर नायक की बातचीत’ और ‘कविता को जन-संघर्ष से टकराना होगा’ शीर्षक से प्रकाशित हुए, जो अब ‘गोरख पांडेय : संकलित गद्य रचनाएँ’ शीर्षक किताब में शामिल हैं, जो सांस्कृतिक संकुल (सांस) जन संस्कृति मंच, इलाहाबाद से शाया हुई है, इस किताब का संकलन और सम्पादन गोपाल प्रधान जी ने किया है. यहाँ प्रस्तुत दोनों साक्षात्कार गोरख पांडेय के व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ-साथ तत्कालीन समय और समाज पर भी गहराई से रौशनी डालते हैं। दोनों साक्षात्कार अब आपकी नज़र—

( प्रस्तुति : आमिर )

- गोरख पांडेय से मनोहर नायक की बातचीत

कविता को लेकर आपकी मूल चिन्ताएं क्या हैं?

कविता मनुष्य की भाषिक अभिव्यक्ति का बुनियादी रूप है. इस बीच समस्या यह रही है कि कविता देश के आम जीवन की धारा से कटती चली गयी. गीत को ऐतिहासिक तौर पर अप्रासंगिक बताने की कोशिश की गयी. यह कविता के ढांचे को योरोपीय कविता के ढांचे में ढालने की कोशिश थी. यह स्थिति भारतीय जीवन-हलचल में शामिल होने की भूमिका नहीं निभाती. कविता धीरे-धीरे चन्द साहित्यकारों या कुलीन लोगों के बीच की चीज़ होकर रह गयी. मेरी चिन्ता यही है, कि कैसे कविता को फिर से जनता के जीवन और उसकी आज़ादी के संघर्षों का वाहक बनाया जाये.

कविता से आप समाज में किस तरह के काम लेना चाहते हैं?

कविता एक आध्यात्मिक-वेदान्त नहीं—रचना होती है. जनता में आवेग और विचार बिखरे होते हैं. चिंतक उन्हें एक सूत्र में बांधता है. कविता भी बिखरी भावनाओं को सौन्दर्य-बोध से संगठित दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करती है. कविता प्रमाणिक रूप से जनान्दोलन की ज़मीन तैयार कर सकती है. यदि वह परिवर्तन की बजाय यथास्थिति की तरफदार होगी तो समाज में वैसा ही असर पैदा करेगी.

पुरस्कार-समारोह में आपने शास्त्रीयतावाद और आधुनिकतावाद, दो ख़तरों का ज़िक्र किया था; उनका आशय?

हमारे देश में कला-क्षेत्र में दो प्रवृत्तियां हावी हैं—शास्त्रीयतावाद और आधुनिकतावाद. शास्त्रीयता से मतलब यह कि कलाओं के अतीत में हमारे यहाँ जो रूप, संरचनाएं विकसित हुई उन्हीं को श्रेष्ठ कलाएं बताने और उनके अनुसरण पर ज़ोर देने से है. सवाल यह है, कि कलाओं के ये प्राचीन रूप उस समय की ज़रूरतों के अनुरूप थे. अब वे स्थितियाँ नहीं हैं, ऐसे में उन्हीं रूपों से जुड़े रहना कला के विकास को पीछे ले जाना है. ये प्रतिगामी रुझान उन शक्तियों की मदद करते हैं, जो सामन्ती मूल्यों को प्रश्रय देती हैं.

आधुनिकतावाद इसी सदी (बीसवीं सदी) में वाद के रूप में यूरोप में जन्मा. इससे प्रभावित बुर्जुआ सिद्धांतकारों और कलाकारों की कोशिश से शुरू का मूर्त व्यक्तिवाद निहायत अमूर्त मनोगतवाद में बदल गया. इस तरह संस्कृति का निषेधवादी, भाववादी दृष्टिकोण विकसित किया गया. चूंकि, हमारे देश में आज़ादी के बावजूद सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तरों पर औपनिवेशिक घाव हमेशा बने रहे, इस कारण आधुनिकतावाद को फलने की तैयार ज़मीन मिली. आधुनिकतावाद का पूरा दौर प्रयोगवाद से लेकर अकविता-अकहानी, यानी समाज और संस्कृति के चरम निषेध तक पहुँचा. ठीक इसी समय क्रांतिकारी-जनवादी सांस्कृतिक धारा का सूत्रपात हुआ. लेकिन, आधुनिकतावादी दौर में जो ढांचे बने, हम उनसे पूरी तरह मुक्त नहीं हुए. यह प्रवृत्ति आधुनिक चित्र-कला में काफी प्रबल रही.

समकालीन लेखन में प्रतिरोध और क्रांतिकारी परिवर्तन की कविता की क्या सम्भावना दिखायी देती है?

सम्भावना ज़्यादा है, स्थिति हालांकि, बहुत संतोषजनक नहीं है. मेरे बहुत से रचनाकार मित्र आधुनिकतावादी ढांचे से मुक्त तो क्या, उसके ख़तरे के प्रति सचेत तक नहीं है. लेकिन, इस बीच जनवादी कहे जाने वाले रचनाकारों के बीच वैचारिक संघर्ष तेज़ हुआ है. यह स्थिति हमें आशा बंधाती है, कि एक लोकप्रिय, जनवादी, या ब्रेष्ट के ढंग से कहें तो, लोकप्रिय और यथार्थवादी रचना की प्रवृत्ति और बढ़ेगी. जब भी समाज में बुनियादी और बड़े आन्दोलन होते हैं, तब रचना का माहौल बदलता है. आगे और बड़े जनान्दोलन होंगे और इसलिए रचना के इस दिशा में विकसित होने की सम्भावना और अधिक है.

क्या आपको लगता है कि समकालीन रचनाकार अपनी परम्परा के प्रति सचेत हैं?

हमारे नये कवि निर्माता कवियों की अपेक्षा यूरोप के कवियों को पढ़ना और पढ़ कर आधुनिक बनना ज़्यादा पसंद करते हैं. कुछ को लगता है, कि टेक्नॉलोजी के कुछ नए नाम कविता में गिना देने से, वे आधुनिक हो गए हैं, जैसे कुछ को यह लगे कि कुछ हथियारों को गिना देने से वह क्रांतिकारी हो गया है. यह कृत्रिमता है. पर ऐसा होता ही ही. रचनाकार और विचार की मूल प्रकृतियों के विकास के इर्द-गिर्द कमज़ोर, नकलची लोगों की भीड़ बन जाती है. ख़ास तौर से, ऐसे सामाजिक माहौल में, जहाँ छद्म और पतन का बोल-बाला हो.

गीत, ख़ास तौर पर भोजपुरी गीत, लिखने की प्रेरणा कैसे हुई?

नवगीत आन्दोलन के दौर में मैंने पहला गीत ‘आंगन में ठहरा आकाश, धीरे-धीरे धुंधला हो गया, लिखा. ये गीत रोमानी भावनाओं और अजनबियत और अलगाव के अस्तित्ववादी चिंतन के मेल-जोल से बने थे. सन 68 में किसान-आन्दोलन से जुड़ा. वहां ऐसे गीतों की क्या आवश्यकता हो सकती है? मुझे अपनी रचना अप्रासंगिक और व्यर्थ होती दिखाई पड़ी तब मैंने ‘नक्सलबाड़ी के तुफनवा जमनवा बदली’ जैसे गीत लिखे. 76 में दिल्ली आया, उसके बाद के कई साल क्रांतिकारी-लोकप्रिय रचना की तलाश के रहे. यह तलाश अब भी जारी है.

(जनसत्ता : 8 सितम्बर 1985)

………………………………………….

- कविता को जन-संघर्ष के सवालों से टकराना होगा

(गोरख पाण्डेय से राणा प्रताप की बातचीत)

आप एक जागरूक और संवेदनशील कवि हैं. कविता की सामाजिक भूमिका के बारे में आप क्या सोचते हैं?

कविता की भूमिका के बारे में अनेक मान्यताएं हैं. कुछ लोग तो, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह मानते हैं कि कविता की कोई सामाजिक भूमिका नहीं, बल्कि व्यक्ति की चेतना और भावना के लिए होती है. हम इस नज़रिए का विरोध करते हैं. हमारा मानना है, कि कविता व्यक्तियों द्वारा लिखी जाने के बावजूद मूलत: एक सामाजिक कर्म है. सामाजिक कर्म पहले तो इसलिए, कि कविता सामाजिक संगठन के एक प्रमुख माध्यम-भाषा में लिखी जाती है. दूसरे यह, कि कवि के विचार, कवि-कर्म का कौशल-रूप और अंतर्वस्तु-यह सब कुछ समाज और परम्परा से जुड़ा होता है. इसका मतलब यह नहीं कि रचनाकार का अपना व्यक्तिगत योगदान उसमें नहीं होता. लेकिन, वह खुद भी सामाजिक सम्बन्धों की एक इकाई होता हैं. हर सामाजिक कर्म समाज के लिए उपयोगी या अनुपयोगी हो सकता है. समाज के लिए उपयोगी वह तमाम कला या कविता होती है, जो उसके विशिष्ट ऐतिहासिक दौर को व्यक्त करती है, उस दौर की समस्याओं से टकराती है और उन समस्याओं की दिशा की ओर संकेत करती है. ज़ाहिर है, कि हम ऐसी कविता चाहते हैं, जो यह सब काम करती हो. लेकिन, कविता अनुपयोगी भी हो सकती है, जैसे कि वह अपने को समाज से ऊपर या प्रे दिखा सकती है. समाज के सिर्फ एक हिस्से से, वह भी उसके विकास की गति रोकने वाले हिस्से से, जुड़ी हो सकती है और मनुष्य की चेतना को संवारने और गतिशील बनाने की अपेक्षा कुंद करने में सहायक हो सकती है. हम ऐसी अनुपयोगी कविता का विरोध करते हैं.

आज की स्थिति में कविता और कवि के लिए किस दायित्व-बोध के आप हिमायती हैं?

आज के विशिष्ट संदर्भ में देखें, तो कवियों के सामने कई ज़रूरी काम आ पड़े हैं. पहला तो यह, कि कविता जन-सामान्य से जुड़े. इस दौर में कुछ लोगों ने आधुनिकता के नाम पर कविता को आम समाज से काट दिया है और समाज में यह बदनाम-सी हो गयी है. हमें कविता को फिर से समाज की कविता बनाना होगा, ताकि हमारा समाज अपनी छवि, अपनी कविता में देख सके. दूसरे, आजकल समाज के विभिन्न उत्पीड़ित वर्ग और तबके न्याय, समानता और स्वतन्त्रता के अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष में उतर रहे हैं. हम एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे हैं. हमारी आज की कविता को इस क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर के तमाम सवालों से टकराना होगा और संघर्ष में लगे लोगों के लिए ज़रूरी आध्यात्मिक उर्जा जुटानी होगी. कवि को आत्मा का इंजीनियर कहा गया है, काफी हद तक यह बात सही है. तमाम ग़लत विचारों, मूल्यों और संस्कारों को तोड़ने में कविता अहम भूमिका निभा सकती है और स्वतंत्रता की राह दिखाने के लिए एक भारी मशाल का काम कर सकती है.

लेकिन ऐसे सृजन को ही असम्भव बना देने की साज़िश शासक-वर्ग क्या नहीं कर रहा है?

अवश्य! असल में इस दौर में रचना के क्षेत्र में काम हो रहा है और कलाओं में, ख़ास तौर से साहित्य में, जिस तरह जनवादी चेतना विकसित हो रही है, उससे शासक-वर्ग काफी चिंतित है. उसकी चिंता का एक सबूत तो आतंकवाद विरोधी क़ानून ही है, जिसके दायरे में उसने कविता, नाटक, चित्र, संगीत आदि, सारी कला-विधा को समेट कर बाँधने और कुचलने की कोशिश की है. इस समय शासक-वर्ग स्वतंत्रता की हमारी बहुत बुनियादी इच्छा और उसकी अभिव्यक्ति से भी घबरा रहा है. यह सच्चाइयों के ज़ाहिर होने से चिंतित है. लेकिन, जैसे-जैसे जनता के भीतर शासक-वर्ग के ख़िलाफ़ विद्रोह की भावना बढ़ रही है, कविता और कला को एक मजबूत सामाजिक आधार प्राप्त होता जा रहा है. जैसा कि ब्रेष्ट ने कहा है—‘अन्धकार के युग में भी लिखी जाती हैं, अन्धकार के बारे में कविताएँ.’ लेकिन, हमारी स्थिति सिर्फ ऊपर से फैले अन्धकार के बीच नहीं है, हम नीचे से उत्पीड़ित लोगों के संघर्ष से फूटती हुई रौशनी के बीच में भी जी रहे हैं और कविताएँ सिर्फ अन्धकार के बारे में नहीं, अन्धकार को तोड़ने वाली रौशनी के औज़ारों के बारे में भी लिखी जा रही हैं और लिखी जाएंगी. शासक-वर्ग की कार्यवाहियां कला और कलाकारों के ऊपर अभी और दमनकारी रूप लेंगी. साथ ही, कला में और कलाकारों में, दमन के प्रतिरोध की भावना और प्रबल होगी. कविता को दमन के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसे तूफानों से हरी दूब को ख़त्म नहीं किया जा सकता.

तब क्या सिर्फ कविताओं में प्रतिरोध की भावना लाकर समस्त सांस्कृतिक कर्म को बचाया जा सकता है?

कविता और कला को जनता के पक्ष में बचाने और विकसित करने के और भी ज़रूरी तरीके हैं. कविता, यह सच है कि अगर स्वतन्त्रता की अदम्य चेतना होगी, तो आगे तक लिखी जा सकती है या ऊँचाई तक विकसित हो सकती है. लेकिन, ऐसे समय में जब कवि और कलाकार के अस्तित्व पर शासक-वर्ग भौतिक ढंग के हमले करने की योजना बना रहा है और कहीं-कहीं कर भी रहा हो तो यह ज़रूरी है, कि कवि और कलाकार भी उसका मुकाबला करने के लिए संगठित हो जाएँ. हम लोग तो ‘जन संस्कृति मंच’ बनाने जा रहे हैं, जिसका सम्मेलन 25, 26, 27 अक्टूबर ’85 को दिल्ली में करेंगे. यह संगठित होने की बुनियादी ज़रूरत को ही ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है.

पहले से ही कवियों-लेखकों के कई संगठन हैं. ऐसे में एक नया संगठन बनाने की बात कहाँ तक वाजिब है?

यह सही है, कि हमारे बीच में और भी कई लेखक-कलाकारों के संगठन हैं, लेकिन उनमें से अधिकाँश मध्य-वर्ग तक सीमित हैं और उनके पास आम जनता से जुड़ने या उसके आंदोलनों में शिरकत करने की कोई योजना नहीं है. जन-आन्दोलन से कटे ऐसे सभी संगठन निर्जीव और गतिहीन होते जा रहे हैं. या फिर, अपने ऊपर किसी प्रकार का छद्म ओढ़ते हैं. हम ‘जन संस्कृति मंच’ को ऐसे लेखकों और कलाकारों का संगठन बनाना चाहते हैं, जो जनता से ख़ास तौर से किसानों-मज़दूरों और मध्य-वर्ग से, जीवन के गहरे स्तर पर जुड़े हों; उनकी भावनाओं, विचारों और सपनों को व्यक्त करने की कोशिश करते हों और जनवाद तथा स्वतंत्रता की बढ़ती हुई लड़ाई को रूप और स्वर देते हों. हम एक जुझारू-आन्दोलनकारी संगठन चाहते हैं, हम भारतीय जनता के जीवन से जुड़ा हुआ जीवित संगठन चाहते हैं. हम समझते हैं, हमारे देश की जनता भी ऐसे सांस्कृतिक संगठन की ज़रूरत महसूस कर रही है.

(जनसत्ता : 13 अक्टूबर 1985)

( आमिर जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में शोधार्थी हैं, संपर्क – amirvid4@gmail.com )