हम जब भी लघु पत्रिकाओं पर विचार करते हैं तो वर्तमान में मीडिया और पत्रकारिता की भूमिका हमारे सामने होती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहां पत्रकारिता का विकास राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हुआ। उसके सामने देश को आजाद कराने का लक्ष्य था। साहित्यकारों ने पत्रकारिता को आगे बढ़ाने और उसे जनमाध्यम बनाने का काम किया। एक तरफ भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, यशपाल, शिव वर्मा जैसे अनेकानेक साहित्यकारों की भूमिका थी, तो वहीं गणेश शंकर विद्यार्थी, महात्मा गांधी, नेहरू, डा अम्बेडकर, मौलाना आजाद, तिलक आदि ने पत्र-पत्रिकाओं को राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया। कविवचन सुधा, सरस्वती, चांद, माधुरी, मतवाला, प्रताप, नया पथ, विकल्प जैसी असंख्य पत्र-पत्रिकाएं इस दौर में निकलीं। यह पत्रकारिता मूल्य आधारित थीं। यहां व्यक्तिगत स्वार्थ गौण था, सामाजिक और राष्ट्रीय स्वार्थ प्रधान था। आजादी के बाद भी एक हद तक तथा कुछ समय तक इन मूल्यों का निर्वहन हुआ।

हम जिसे लघु पत्रिका आंदोलन के नाम से जानते हैं तथा इसी नाम से वह लोकप्रिय है, यह सातवें दशक के आसपास की परिघटना है । यह दौर है जब आजादी से मोहभंग और स्वप्नभंग होता है। सामाजिक जन असंतोष तेज होता है और यह नई रचनाशीलता के लिए जमीन तैयार करता है। बड़े पैमाने पर नए रचनाकार सामने आये। इस दौर को नवलेखन के दौर से भी जाना जाता है। आजादी के बाद पश्चिम की नकल पर साहित्य में प्रयोगवाद-आधुनिकतावाद ने अपना वर्चस्व कायम किया था। नये लेखकों में इसकी प्रतिक्रिया दिखती है जिसके केंद्र में परंपरा से विद्रोह और व्यवस्था से विरोध है।

उन दिनों बड़ी और सेठाश्रयी पत्रिकाओं के अपने खास लेखक होते थे। नए लेखकों के लिए उनके दरवाजे अमूमन बंद थे। उनकी स्थिति बहुत कुछ अस्पृश्य जैसी थी। नये लेखकों के अंदर अपने को अभिव्यक्त करने की छटपटाहट थी, वहीं साहित्य में उन्हें अपनी पहचान को दर्ज कराना था। बड़ी पत्रिकाओं की ओर मुखापेक्षी न होकर नये लेखकों ने इस दिशा में पहल ली। नतीजा यह हुआ कि छोटे-छोटे कस्बों, नगरों, यहां तक कि गांव तक से पत्रिकाएं निकलीं। छोटे आकार में निकलीं। ये पत्रिका से अधिक नए रचनाकारों के हाथ में एक हथियार की तरह थीं। ये बड़ी पत्रिकाओं के बरक्स निकली थीं इसलिए इन्हें ‘लघु पत्रिका’ के नाम से जाना गया। इसने आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। तब से लघु पत्रिका आंदोलन ने करीब पांच दशक से अधिक की यात्रा पूरी कर ली है। इसे तीन चरणों में बांटा जा सकता है।

पहला चरण, जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दौर की विशेषता थी-

1. लघु पत्रिकाओं का उद्देश्य नए और युवा रचनाकारों को मंच प्रदान करना था।

2. पत्रिकाओं के माध्यम से नए रचनाकार ही संपादक की भूमिका में आए।

3. इनका मुख्य स्वर व्यवस्था विरोध का था। बदलाव की चाह इसके केंद्र में थी।

4. पत्रिकाओं के प्रकाशन से लेकर संचालन में नए रचनाकारों का ज़िद, जुनून और जज़्बा दिखाई देता है। साहित्य में उन्हें पहचान मिले, इसका भी यह संघर्ष था।

1967 में दो बड़ी घटनाएं घटीं। पहली, कांग्रेस का एक छत्र शासन टूटा तथा सात राज्यों में गैरकांग्रेसी सरकारों का उदय हुआ। दूसरी घटना नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह की थी। इन दोनों घटनाओं में जन असंतोष की तीखी अभिव्यक्ति हुई। विशेष तौर से नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह ने तो साहित्य की जमीन को गुणात्मक रूप से बदलने में कारगर भूमिका निभाई । दिशा की तलाश कर रहे युवा रचनाकारों को वैचारिक विकल्प मिला। जहां नवलेखन के दौर में रचनाकारों में उत्साह और व्यवस्था विरोध प्रधान था, वहीं इस दूसरे दौर में वैचारिक प्रतिबद्धता और जन सरोकार का प्रश्न मूल था। न सिर्फ युवा रचनाकारों बल्कि उस दौर के प्रतिष्ठित रचनाकारों ने भी लघु पत्रिकाएं निकालीं और लघु पत्रिका आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान की। पत्रिकाओं की दिशा वाम और जनवादी थी और वे इसी नाम से जानी गईं।

भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय, ज्ञानरंजन, विष्णुचंद्र शर्मा, खगेन्द्र ठाकुर, नंदकिशोर नवल, सव्यसाची, डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, रमेश उपाध्याय, चंद्रबली सिंह, विमल वर्मा, हरीश भदानी, लाल बहादुर वर्मा जैसे प्रतिष्ठित लेखक लघु पत्रिकाओं से जुड़े और आंदोलन को आगे बढ़ाया। समारंभ, उत्तरार्ध, कथा, पहल, वाम, विचार, सर्वनाम, सामयिक, अलाव, वातायन, भंगिमा, युग परिबोध, सिर्फ, विनिमय, अभिव्यक्ति, इसलिए, पुरुष, युवालेखन, परिपत्र, जन संस्कृति, क्यों, आमुख, कलम, कथन आदि सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रिकाएं इस दौर में निकलीं। इनमें से कुछ अभी भी निकल रही हैं। इनकी बड़ी भूमिका यह रही कि इसने साहित्य सृजन को कलावाद के बरक्स वाम और जनवादी दिशा प्रदान की। मजदूर-किसान-आमजन के जीवन व संघर्ष को साहित्य में केन्द्रीयता मिली। मार्क्सवाद मुख्य वैचारिक स्रोत बना। साहित्य में नए सौंदर्यशास्त्र की बहस तेज हुई।

लघु पत्रिका आंदोलन के तीसरे चरण का आरंभ हम 1990 के आसपास मानते हैं। यह दौर है जब सोवियत समाजवादी व्यवस्था का पतन हुआ। दुनिया में नव उदारवाद के माध्यम से वित्तीय पूंजी की वैश्विक व्यवस्था सामने आई । यही वक्त है जब भारत की राजनीति, समाज, साहित्य आदि में भी बदलाव आया। यहां नवउदारवाद सांप्रदायिक फासीवाद के रथ पर सवार होकर आया। नई आर्थिक नीति लागू की गई। बाबरी मस्जिद को गिराया गया। सांप्रदायिक और जातीय विभाजन तेज हुआ। वहीं, सामाजिक न्याय आंदोलन ने अस्मिता विमर्श के लिए आधार तैयार किया। साहित्य की जमीन भी बदली। नये विमर्श तथा स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पर्यावरण जैसे विषय साहित्य के केंद्र में आये। बड़े पैमाने पर पूंजी, नई तकनीक आदि का पत्रकारिता व मीडिया में प्रवेश हुआ। उनका चरित्र बदला। चौथे स्तंभ की भूमिका लोकतंत्र की निगरानी की ना होकर पूंजी व सत्ता के चाकर की बनती गई। हिंदी अखबार हिंदू अखबार तथा मीडिया ‘गोदी मीडिया’ बन गया। सोशल मीडिया की भूमिका भी बढ़ी। वह अभिव्यक्ति के नए मंच के रूप में उभरा। आज इसे भी नियंत्रित करने की कोशिश हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले हुए।

यह समय है जब लघु पत्रिकाओं में भी बदलाव दिखता है। वाम-जनवादी दिशा और तेवर की जगह अस्मिता विमर्श, सांप्रदायिकता का सवाल, उपभोक्तावाद, बाजारवाद आदि लेता है। विचार की जगह बाजार प्रधानता ग्रहण करता है। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कारों आदि की ऐसी नकली होड़ शुरू हुई जिसने मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षा, व्यक्तिवाद, अवसरवाद जैसी पराई प्रवृत्तियों को बढ़ाने का काम किया। वस्तुपरकता का पहलू कमजोर हुआ। रचनाकारों में आत्मपरकता, आत्मश्लाघा, आत्मप्रशंसा, आत्मप्रचार बढ़ा। इस दौर की अधिकांश पत्रिकाएं व्यक्तिगत प्रयासों से निकली हैं/निकल रही हैं। सामूहिकता की भावना यानी जनवाद का पक्ष कमजोर हुआ है। ऐसे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार आवश्यक है। —

1. स्वतंत्र रूप से निकलने वाली पत्रिकाओं तथा सरकारी संस्थानों-अकादमियों से जो निकलती है, इनमें क्या कोई विशेष अंतर है? अगर नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

2. साहित्यिक पत्रिकाओं के चरित्र को देखें। जहां कुछ के पास संसाधनों का घोर अभाव है। उनके लिए एक-एक अंक के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। कहीं न कहीं उनका कमिटमेंट और जुनून है, जिसकी वजह से पत्रिकाएं निकलती हैं। वहीं, कुछ के पास संसाधनों और विज्ञापनों की कोई कमी नहीं। वह कलेवर में साहित्यिक दिखती हैं लेकिन संचालन में व्यवसायिक हैं। बहुत कुछ इनका नजरिया बकौल धूमिल ‘विरोध में हाथ भी उठा रहे और कांख भी ढ़की रहे’ रहता है। ऐसी पत्रिकाओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या हो ?

3. क्या आज की पत्रिकाओं का एक ही चेहरा है? उनके बीच क्या फर्क है या किया जाना चाहिए? इनके बीच क्या कोई विभाजन रेखा है?

4. साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं के स्वरूप व चरित्र में आए बदलाव को देखते हुए क्या वर्तमान में उन्हें ‘लघु’ नाम देना उचित है ? लघु से हमारा आशय क्या है ? इनकी प्रतिबद्धता क्या हो ?

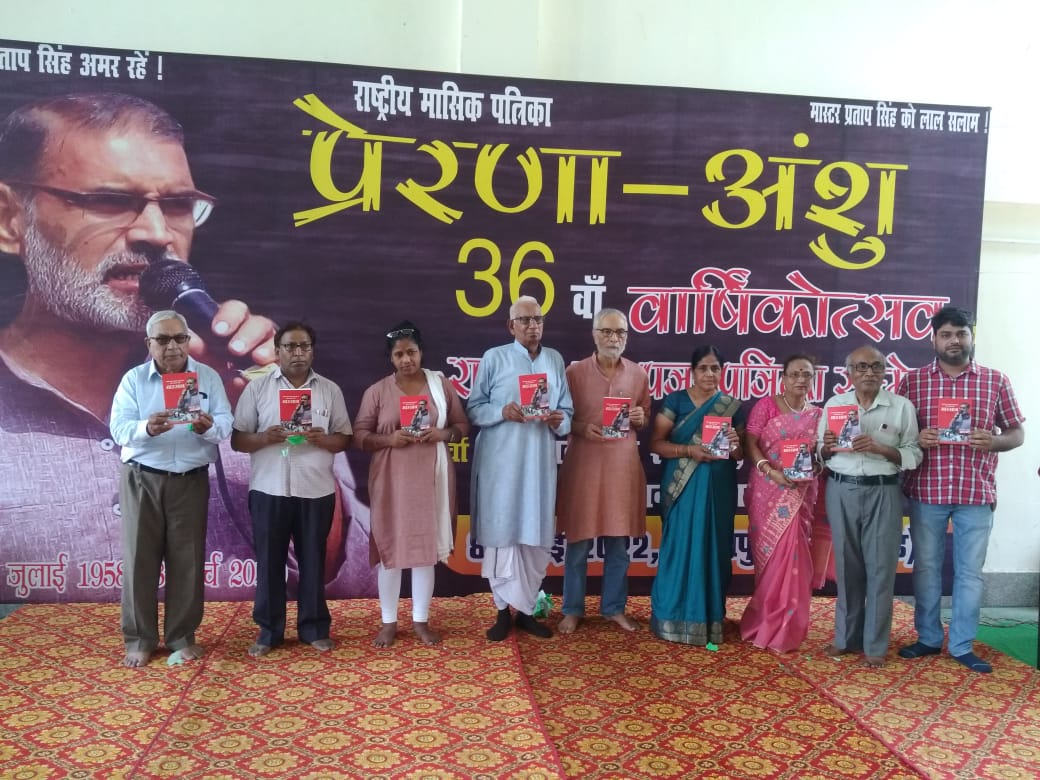

‘प्रेरणा अंशु’ ने दिनेशपुर (रुद्रपुर, उत्तराखंड) में 8 व 9 मई को दो दिनों का लघु पत्रिका सम्मेलन का आयोजन किया। यहां हुई बहस काफी जीवन्त और व्यवहारिक रही। लोगों ने पत्रिका प्रकाशन के अपने अनुभव को साझा किया। अब तक चार लघु पत्रिका सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला सम्मेलन 2001 में हुआ था। दो दशक बीत गया, कोई सम्मेलन नहीं हुआ। यह इस बात का उदाहरण है की लघु पत्रिका आंदोलन में एक शिथिलता और जड़ता है। ऐसे में ‘प्रेरणा अंशु’ की पहल महत्वपूर्ण है, जिसने इस जड़ता और शिथिलता को तोड़ने का काम किया है। यहां जयपुर में आगामी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव भी लिया गया। उसकी भूमिका बनी है। ‘प्रेरणा अंशु’ के सम्मेलन में जो बहस शुरू हुई है तथा जो मुद्दे उठे हैं, वे जयपुर सम्मेलन में अंजाम तक पहुंचेगे, हमें यह उम्मीद करनी चाहिए।