पुस्तक-चर्चा

सेवाराम त्रिपाठी की किताब ‘मुक्तिबोध : सर्जक और विचारक’ बहुत पहले ही मुझे मिली थी। फुरसत के क्षणों में उसके चैप्टर्स पलटता रहा हूँ। पर अफ़सोस कि अभी भी पूरी किताब जिस तरह से पढ़े जाने की मांग करती है उस तरह से पढ़ नहीं पाया हूँ। लेकिन उसे बार-बार पलटता क्यों हूँ, उसका आकर्षण क्यों बना हुआ है? इसकी वजह शायद लेखक की मुक्तिबोध और मुक्तिबोध के रचना-विचार कर्म के प्रति एक स्नेहिल संलग्नता है। ऐसी संलग्नता तटस्थता की विरोधी नहीं, जिज्ञासा को और अधिक तीव्र करती, लिखे जाते को और अधिक तटस्थ और मार्मिक बनाती है।

किताब की भूमिका ‘ज़िंदगी के तापमानों का सच’ शीर्षक से यूं शुरू होती है- “मुक्तिबोध सतह के लेखक नहीं हैं। उनकी आवाजाही, पर्वतों-पहाड़ों, खड्डे-खाइयों, दलदली इलाकों में भी अनवरत रही है। वे सतहों के आर-पार की दुनिया तक जाते हैं। वे बिखरी हुई-टूटी हुई इकाइयों, अस्त-व्यस्त चीज़ों को संगत निष्कर्षों तक खोजने का उपक्रम करते हैं और निर्माण की दिशाओं और कई संरचनाओं तक पहुंच बनाते हैं। वे चिलचिलाते फैसलों को पाटने वाले, जीवन की दरारों के बरक्स मूल्यवान और अर्थवान सपनों के लिए एक कठिन मानवोचित आदर्शों, लक्ष्यों और इरादों का संधान करने वाले पक्षधर विचारक हैं। वे किताबी और वायवीय कल्पनालोक के बाहर निकलकर आकुल और आक्रांत आत्माओं के कोहराम के बीच वास्तविक स्वतंत्रता की खोज करते हैं और अंतःकरण के आयतन को विस्तार देते हुए किसी अंतर्कथा की असमाप्त दास्तान की तरह अपने समग्र लेखन के साथ प्रस्तुत होते हैं।” (पृष्ठ :9)

मुक्तिबोध स्वयं यह कहे हों या नहीं लेकिन लेखक का मत है कि “उनकी रचनात्मकता से यह बात सिद्ध होती है कि वे कम्युनिज्म पर आस्था रखने वाले साहित्यकार रहे हैं।” प्रसंगवश मित्र प्रणयकृष्ण ने मुक्तिबोध पर बात करते हुए एकबार कहा कि मुक्तिबोध को पढ़ते-समझते हुए मार्क्स को पढ़ने-जानने की और अधिक जरूरत महसूस होने लगती है। सेवाराम जी लिखते हैं ” ……मुक्तिबोध बिना हथियार के सैनिक हैं, इसलिए उन्हें ज़मीन में गड़कर, भूमिगत होकर, सतह पर होने वाले आतंक को, सभी साज़िशों को मापने का काम करना पड़ा एवं उसके ख़िलाफ़ लगातार संघर्ष भी।…आतंक है लेकिन मुक्तिबोध आतंकित नहीं हैं।” (पृष्ठ : 157)

मुक्तिबोध के शिल्प पर लिखते हुए सेवाराम जी लिखते हैं- “मुक्तिबोध के लिए भाववादी शिल्प तदयुगीन परिवेश में व्यक्तित्व और समाज की विश्लेषित स्थितियां संश्लिष्ट रूप में व्यंजित करने का माध्यम हैं। द्वंद्वपरक अंतर्वस्तु सतत व्यंजना के लिए उसी शिल्प की जरूरत थी जो मुक्तिबोध ने अपनाया।” (पृष्ठ :158) इस क्रम में फिर वे कहते हैं कि-“उनकी कविता का जनतंत्र न तो कथ्य को वर्गीकृत रूप में स्वीकार करता है न शिल्प को।” (पृष्ठ :158) मेरे खयाल से सवाल कथ्य या शिल्प को वर्गीकृत रूप या अवर्गीकृत रूप में स्वीकार करने या न करने का नहीं है, बल्कि नज़रिए का है। ब्रेख्त का मानना है कि ‘यथार्थवाद केवल साहित्य की विशेष शैली या विधा नहीं है और न ही यह सिर्फ साहित्य के रूप का प्रश्न है। यथार्थवाद एक तरह की कला है जो सामाजिक नियमों व विकास को अन्वेषित करती है और यह समाज में प्रचलित विचारधाराओं की वास्तविकता की कलई उस वर्ग के दृष्टिकोण से खोलती है जो सामाजिक समस्याओं का सबसे अच्छा व व्यापक हल प्रस्तुत कर सकता है।….यह हमेशा ही अन्वेषण और फैंटसी के व्यापक प्रयोग से जुड़ा होता है।’

जहां तक कथ्य का सवाल है तो मुक्तिबोध की रचना-प्रक्रिया में ‘संवेदनात्मक उद्देश्य’ का केंद्रीय महत्व है। रचना में व्यक्त रचनाकार की आत्म-तृषाएँ संवेदनात्मक उद्देश्य की संगति में ही होती हैं। मुक्तिबोध के यहां फैंटेसी में गुंथी उनकी निगूढ़ आत्म-तृषा वर्ग-तृषा भी है। उसका एक वर्गीय-राजनीतिक चरित्र है।

ऐसे मत-मतांतर की जगहें आपको किताब की भूमिका से लेकर अन्यत्र भी मिलती चलेंगी, खासकर ‘स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज और रचनाकार का संघर्ष’ नामक अध्याय में लेकिन हमको-आपको मुक्तिबोध को और और बेहतर जानने के लिए उत्सुक करती हुई। उदाहरण के लिए ‘स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज और रचनाकार का संघर्ष’ नामक अध्याय में वे लिखते हैं- “पश्चिमी सभ्यता समाज की परंपरागत व्यवस्था के स्थान पर नई समाज व्यवस्था विकसित हुई। जाति प्रथा की कठोरता लुप्त होने लगी।….मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा सरकार ने समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ़ संक्रमण किया…” (पृष्ठ : 20-21) अगर आप उनके एक लेख ‘अंग्रेज गये लेकिन इतनी अंग्रेजी पूंजी क्यों?’ को पढ़ें तो मुक्तिबोध की दृष्टि से लेखक की दृष्टि भिन्न और बहस तलब है। और अगर विपात्र कहानी को लें या उनकी कविता भविष्यधारा को तो पाएंगे कि वर्णाश्रम की सत्ता अभी भी किस कदर मौजूद है और कि भारत में मुक्तिबोध डिक्लास होने के लिए डिकास्ट होना भी क्यों जरूरी मानते हैं। और ऐसा मानना मार्क्सवाद विरोधी होना नहीं है। खैर!

इसी तरह उसी अध्याय में ‘नारी मुक्ति’ उपशीर्षक में लेखक का कथन है- “पश्चिम की नारी का, नारी स्वतंत्रता या नारी मुक्ति आंदोलन पुरुष के विरोध में है। भारत में नारी स्वतंत्रता का रूप किंचित भिन्न है।” (पृष्ठ :29)! यह विषय का अत्यंत सरलीकरण ही नहीं बल्कि हर बात में पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम की रट लगाने वाली परंपरागत अवधारणा के प्रभाव में होने जैसा है। आज की स्थिति में तो और भी। आज चाहे पश्चिम हो या पूरब नया स्त्री विमर्श स्त्री यौनिकता को बहुविध, प्रवाहमान और असीमित के रूप में समझे-देखे जाने को प्रस्तावित करता है। महिला रचनात्मकता के प्रश्न का पुनर्मूल्यांकन इस प्रस्तावित का केंद्र-बिंदु है। आज स्त्री खुद को पुरुष-समन्वित संस्करणोँ -जिसमें स्त्री अपने बूते सक्रिय नहीं हो सकती- के बरक्स खुदमुख्तारी के लिए संघर्षरत है। और यह पुरुष-विरोधी होना नहीं है। मुक्तिबोध के यहां आज़ाद स्त्री का यही रूप काम्य है।

इसी तरह मुक्तिबोध के यहां स्त्रियों के साथ कविताओं में अमूमन ‘गिरस्तिन’ शब्द आता है। जीवंत परंपरा की प्रतीक अग्रयायी मां भी ‘गिरस्तिन आत्मा’ है। यहां तक कि वे अपनी कविता को भी ‘बिना-घर बिना-छत गिरस्तिन’ कहते हैं, जिसके भीतर उनका ज्वलंत भाव जागता रहता है। इस नाते कुछ लोग संदेह करते हैं कि मुक्तिबोध के यहां परिवार का ढांचा दृढ़-जबदस्त है। वे उससे स्त्री को बाहर देखते ही नहीं या देखना ही नहीं चाहते। बेशक, कुछ लोग इस नाते खुश भी दिखते हैं। मेरे खायाल से इस संदेह और खुशी दोनों की मुक्तिबोध के यहां जगह नहीं है।

दुनिया में अभी भी समाज का प्रधान रूप यही है। एकनिष्ठ विवाह के संदर्भ से मार्क्स यह भी कहते हैं कि ‘यह सभ्य समाज का वह कोशिका रूप है जिसमें हम उन तमाम विरोधों और द्वंद्वों का अध्ययन कर सकते हैं जो सभ्य समाज में पूर्ण विकास प्राप्त करते हैं।’ मुक्तिबोध ने स्त्री को केंद्र में रखते हुए परिवार को इसी कोशिका रूप में देखा-परखा है। ये गिरस्तिन स्त्रियां उनकी प्रेरणा का स्रोत हैं। इसे आप उनकी कहानियों-कविताओं में देख सकते हैं।

लेकिन इन मत भिन्नताओं के रहते हुए यह भी दिखता है कि लेखक जब मुक्तिबोध के रचनात्मक, आलोचनात्मक, डायरी आदि से गुजरता है तो फिर वह दूसरे ही रंग में रहता है-लगभग मुक्तिबोध के भाव, विचार के रंग में।

प्राचीन काल से लेकर आधुनिक साहित्य तक पर मुक्तिबोध के आलोचक दृष्टि का संक्षेप में ही सही अवलोकन करते हुए लेखक ने सही निष्कर्ष निकाला है कि- “मुक्तिबोध का आलोचक व्यक्तित्व उनके कवि व्यक्तित्व से रत्ती भर छोटा नहीं है।” हमारे एक पत्रकार कवि मित्र कुलदीप कुमार तो यहां तक कह जाते हैं कि ‘मुझे मुक्तिबोध के कवि व्यक्तित्व से उनका आलोचक व्यक्तित्व बड़ा लगता है।’

लेखक ने मुक्तिबोध की कहानियों पर विस्तार से और तरह-तरह से विचार किया है। लेखक ने ‘विपात्र’ को अलग से अध्याय बनाया है। अगर इसे भी मिला लें तो लगभग 66 पेज कहानियों पर है। पुनश्च अध्याय के अंतर्गत वे एकबार फिर कहानियों पर बात करते हैं। उसके 21 पन्नों को भी अगर जोड़ लें तो कहानियों पर कुल 87 पेज के लगभग हो जाते हैं। मुक्तिबोध की कहानियों पर इतने विस्तार में जाने का एक महत्वपूर्ण कारण जो है वह यह कि मुक्तिबोध के कहानीकार रूप की हिंदी साहित्य में की गई उपेक्षा के खिलाफ मुक्तिबोध को अपने समय के एक अनोखे और अपने तरह के अकेले कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित करना है। इस नाते भी सेवाराम त्रिपाठी का यह काम इस पुस्तक को अलग से विशिष्ट बना देता है।

लेखक भारत में कहानी विधा के विकास की परंपरा और मुक्तिबोध के समय में कहानी के रूबरू मुक्तिबोध की कहानी कला को रखकर देखता है और मुक्तिबोध की कहानी कला अन्यों से कहां विशिष्ट है इसे रेखांकित करता है। इस प्रक्रिया में सेवाराम त्रिपाठी ने मुक्तिबोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता को रेखांकित किया जो न केवल मुक्तिबोध की कहानियों का वैशिष्ट्य है बल्कि कविताओं समेत उनके सम्पूर्ण लेखन का वैशिष्ट्य है। वह यह कि मुक्तिबोध मनुष्य को राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति, कलानीति आदि के साकल्यता, समुच्चय के रूप में नहीं देखते बल्कि उसे मानव संज्ञा, एक पूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं जो राजनीति, समाजनीति, कलानीति आदि को उपस्थित कराती है। मुक्तिबोध की रचना-विचार-आलोचना दृष्टि का केंद्र यही ‘मानव संज्ञा’ है। मुक्तिबोध लिखते हैं- “मार्क्सवादी दर्शन एक यथार्थ दर्शन है; यथार्थ विकास का, मानव संज्ञा के विकास का, दर्शन है। अतएव उसके लिए सर्वाधिक मूलभूत और महत्वपूर्ण है, जीवन-तथ्यों की वास्तविकता, जो राजनीति, समाजनीति, कला आदि को उपस्थित कराती है…।” आगे वे इस दृष्टि को साहित्य में घटित करते हुए कहते हैं- “मार्क्सवाद अगर एक विज्ञान है (जैसा कि वह है) तो वैसी स्थिति में उसके लिए तथ्यानुशीलन- जीवनगत और काव्यगत, दोनों एक साथ प्राथमिक और प्रधान महत्व रखता है।” सेवाराम त्रिपाठी ने इसको इस तरह देखा है- “मुक्तिबोध की कहानियों के परिवेश के जो अलग-अलग रूप हैं जैसे- राजनैतिक परिवेश के रूप, आर्थिक परिवेश का रूप, वैज्ञानिक परिवेश का रूप और सांस्कृतिक परिवेश का रूप। परिवेश के विभिन्न वर्गीय रूप, सर्वहारा का रूप, पूंजीपति का रूप, पूंजीपतियों का रूप और शोषितों का रूप। मुक्तिबोध इन सभी रूपों को एक साथ देखना चाहते हैं। ज़ाहिर है कि उनके लिए परिवेश कोई इकहरा विचार-बोध और भाव-बोध नहीं होता, बल्कि एक समग्र भाव-बोध होता है।” वे लिखते हैं कि- “यह जो मुक्तिबोध की कहानियों का वैशिष्ट्य है वह इसीलिए दूसरे कथाकारों से अलग है, क्योंकि दूसरे कथाकारों में इतने डाइमेंशन नहीं हैं।…” (पृष्ठ : 188-189)

अपनी इस पुख्ता समझ के साथ लेखक का निष्कर्ष है कि- “स्वातंत्र्योत्तर कहानी के दौर में ऐसी भी कहानियां लिखी गई हैं जिनके केंद्र में जीवन न होकर विचारधारा होती है, ज़ाहिर है कि जीवनधारा और विचारधारा इन दोनों की डायलेक्ट्स (द्वंद्वात्मकता) मुक्तिबोध के यहां मिलती है। सही मायने में हम पाते हैं कि पुनर्सजन की जो अवधारणा है वह जितनी मुक्तिबोध के यहां खरी उतरती है उतनी अन्यत्र नहीं। साहित्य के वे ऐसे विश्वामित्र हैं जो बने हुए जगत में निवास नहीं करता, जो अपनी सृष्टि की रचना करता है। उसकी हर रचना कविता हो या कहानी, पुनर्सजित है और इस पुनर्सर्जना में जितने कौशल और निजता की गुंजाइश है मेरे खयाल से उनके दृष्टिकोण को कदम-कदम पर देखना चाहिए, अभिधा उनके यहां मौजूद नहीं है।……मुक्तिबोध को मनोविज्ञान का बहुत गहरा ज्ञान था, इसीलिए पात्रों के मूड्स को, उनकी स्थितियों को वे चेंज करना भी जानते हैं। उन पात्रों के भीतर वे बहुत गहराई से प्रवेश करते हैं और वहां की वास्तविकताओं को, हलचलों को बखूबी व्यक्त करते हैं।” (पृष्ठ : 198-199)

लेखक ने मुक्तिबोध की ‘विपात्र’ नामक गद्य रचना को अलग से और बहुविध कोणों से अपने विश्लेषण का विषय बनाया है। इसे आप उनकी व्यावहारिक आलोचना कह सकते हैं। इसमें वे ‘विपात्र’ को क्या माना जाए- लंबी कहानी, आत्मचरित, डायरी, बहस, रेखाचित्र आदि या उपन्यास? इससे टकराते हैं। लेखक का मन तो उसे हर लिहाज़ से उपन्यास मानने का लगता है लेकिन वह विपात्र को उपन्यास ठहराते-ठहराते ठिठक भी जाता है और विपात्र की आलोचना का शीषर्क रखता है- ‘विपात्र : औपन्यासिक परिधि का स्पर्श’। वैसे मुक्तिबोध विधा को लेकर कभी नहीं उलझते। वे कहते भी थे ‘मैं हर तरह से एक ही काम कर रहा होता हूँ।’ कविता में न कहा जा सका तो कहानी में, कहानी में जो छूटा वह आलोचनात्मक निबंधों में यानी जिस रूप में हो वो एक ही काम कर रहे थे- भारत के नये यथार्थ को उसके संभव समग्रता में अभिव्यक्ति करना।

बहरहाल, लेखक इस सिलसिले में कहानी और उपन्यास के अंतर पर भी बहस चलाता है और दोनों के बीच बारीक अंतर की ओर भी संकेत करता है। यह संकेत दिलचस्प है। उसे आगे बढ़ाने में कुछ नए सूत्र मिल सकते हैं। लेकिन स्वयं लेखक भी उसे आगे नहीं बढ़ा पाता, छोड़ देता है और लिखता है- “निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विपात्र में न तो कहानी की अतिशय संक्षिप्त गत्वरता है और न तो उसमें हाथी की तरह मंथरता। वह एक द्रुत विलंबित उपन्यास के रूप में विधाओं के वार्डों को तोड़कर उभरता है। जिसे चरित्र, संवाद, वातावरण, वस्तुस्थितियाँ, भयावह यथार्थ और द्वंद्वात्मक उद्देश्य पुष्ट करते हैं। यह कहानी की प्रक्रिया भी एकायामी नहीं है। इसमें नपुंसक स्थितियों का ईंधन है जो पाठक को झकझोरता है। समझौतों को छोड़कर संघर्ष की ओर ले जाता है। अतः विपात्र न तो कहानी है और न तो उपन्यास, वह इनसे भिन्न एक लघु उपन्यास है। उसका दीर्घकाल, उसके पात्र, उनकी मानसिकता का उद्घाटन, उसका वर्गज द्वंद्व, उसकी इकाइयों की असमग्र समग्रता में ढलना इस तथ्य का प्रमाण है कि निसंदेह यह एक लघु उपन्यास है।”(पृष्ठ : 222)

यह पुस्तक का दूसरा संस्करण है और मुक्तिबोध की जन्मशती के बाद प्रकाशित हुआ है। इस नाते से इसमें पहले संस्करण की जगह ‘परिशिष्ट : मुक्तिबोध : पुनश्च’ खंड के तहत चार और नये अध्याय- मुक्तिबोध की उत्तर प्रासंगिकता, रचना प्रक्रिया और मुक्तिबोध, परतदार यथार्थ के कवि मुक्तिबोध, मध्यवर्ग की त्रासदी और मुक्तिबोध की कहानियों का अंतर्मन शामिल किए गए हैं।

अंततः लेखक का यह मानना कि मुक्तिबोध के सर्जनात्मकता की समग्र आलोचना करना आसान नहीं है। यह इसलिए भी कि वे जीवन की सीमा को रचना की सीमा से मिला देने की कठिन कोमल ज़िद के रचनाकार हैं। इसकी पूर्ति करना कब रहा आसान! इसके लिये तो आलोचक को मुक्तिबोध से भी अधिक जाग्रत, मार्मिक, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना और जीवन-जगत के सर्वेक्षण से सम्पन्न व विस्तृत अंतःकरण के आयतन वाला होना होगा। मुक्तिबोध एक चुनौती हैं। वे अपनी रचनाओं में हर तरह से अपने पाठकों-आलोचकों को न केवल इसके लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि इसमें अपने साथ शामिल करने की हर संभव कोशिश करते हैं।

कुल मिला कर यह पुस्तक दिलचस्प और पठनीय है, सुधी जनों और शोधार्थियों दोनों के लिए। किताब कई स्थलों और स्थापनाओं पर विमत के लिए अवसर देती है तो कई स्थलों और स्थापनाओं पर सहमत होने के लिए विवश भी करती है। किताब से गुजरते हुए लेखक की मेहनत, लगन और मुक्तिबोध की चिंताओं के प्रति संलग्नता साफ-साफ झलकती है। लेखक सेवाराम त्रिपाठी को मुक्तिबोध पर अपनी यह पुस्तक पढ़वाने के लिए शुक्रिया!

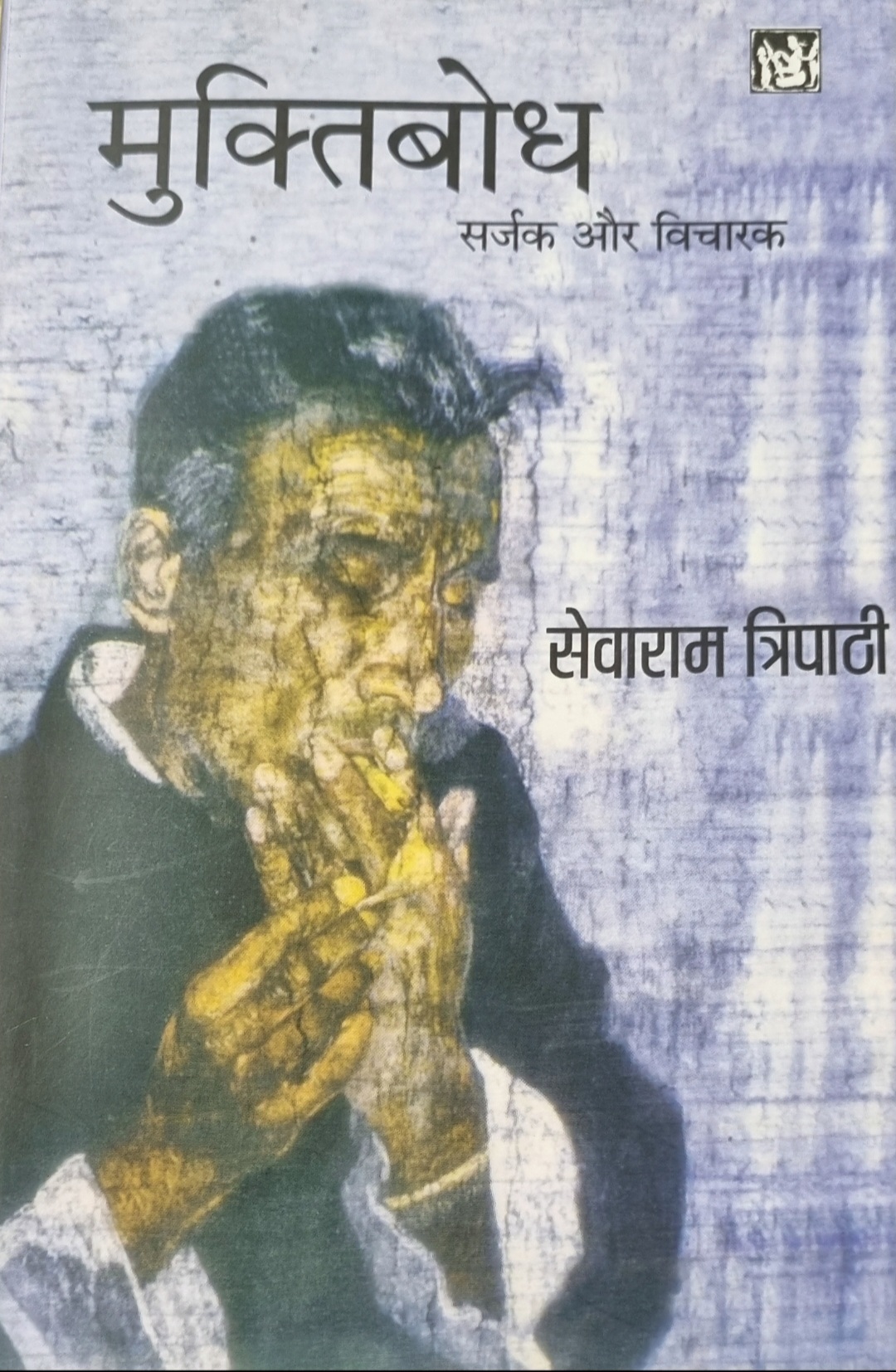

मुक्तिबोध : सर्जक और विचारक

लेखक : सेवाराम त्रिपाठी

लोकभारती प्रकाशन, पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, प्रयागराज-211001

प्रथम लोकभारती संस्करण : 2019

मूल्य :500 रु.