नीरज सिंह

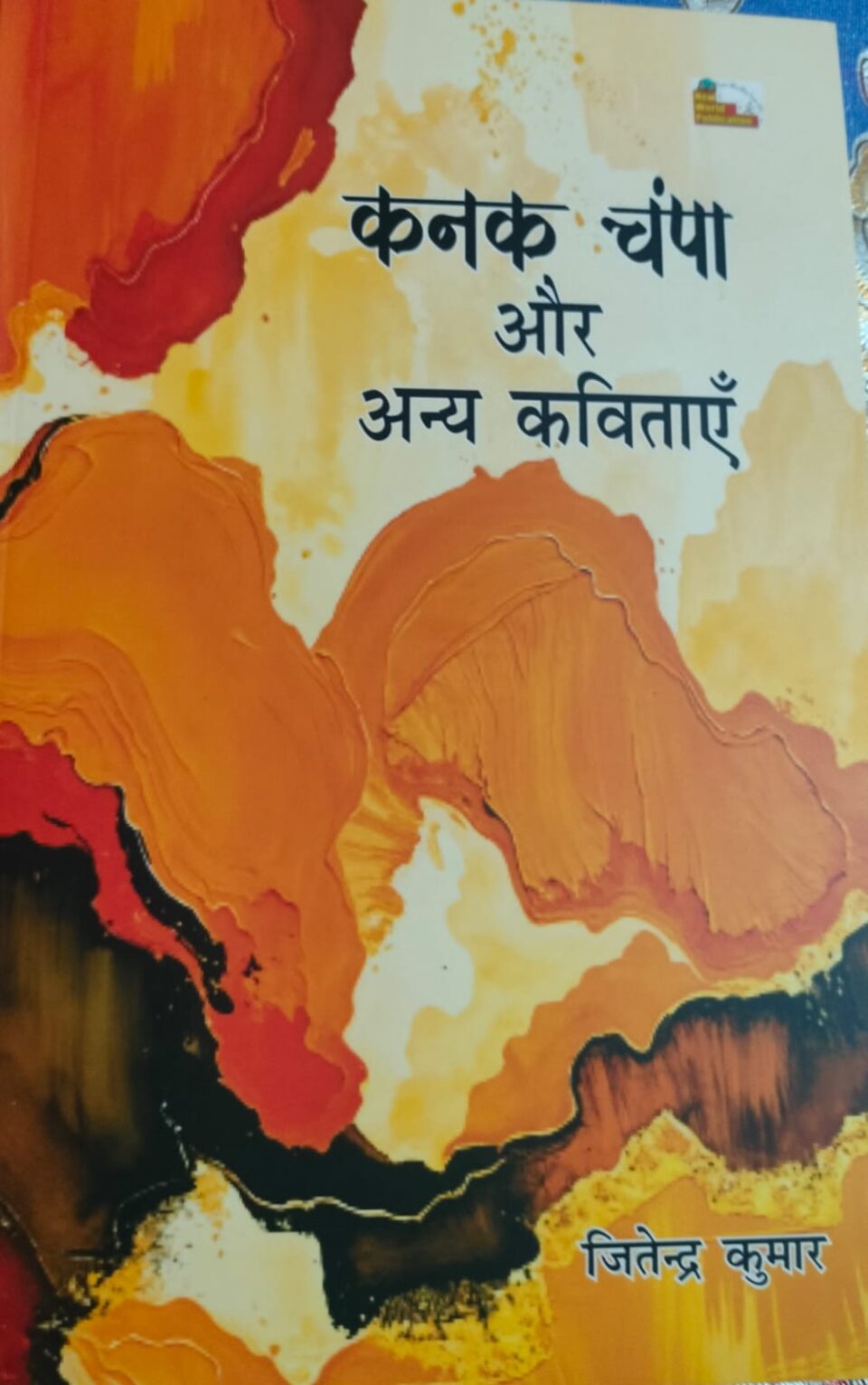

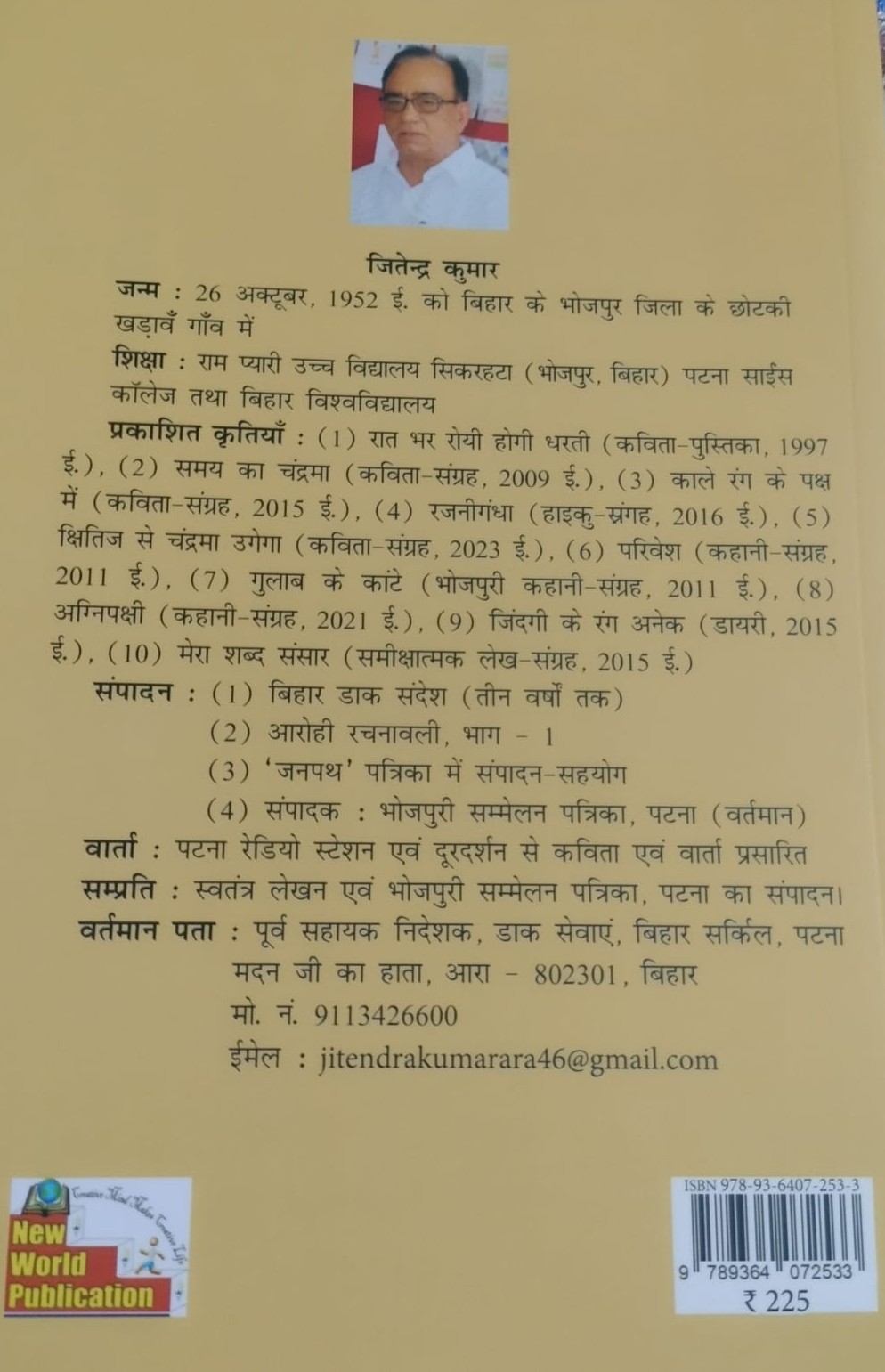

जितेंद्र कुमार हिंदी – भोजपुरी साहित्य के एक सुपरिचित नाम हैं । उनकी गणना बेहद दृष्टिसंपन्न रचनाकारों में होती है । उन्होंने कविता , कहानी , डायरी , समीक्षात्मक लेख आदि कई विधाओं में लिखा है । उनके पांच कविता – संग्रह , दो कहानी -संग्रह , एक डायरी और एक समीक्षात्मक लेख संग्रह प्रकाशित हैं । इसके अतिरिक्त उनका एक भोजपुरी कहानी – संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। ‘ कनक चंपा और अन्य कविताएं ‘ उनका सद्यः प्रकाशित छठा कविता – संग्रह है ।

‘ कनक चंपा और अन्य कविताएं ‘ संग्रह की कविताएं जितेंद्र कुमार जी की कवि – प्रतिभा और बहुज्ञता का बेजोड़ उदाहरण कही जा सकती हैं। ये कवि की पर्यावरण संबंधी जानकारियों , उस पर आसन्न खतरों और उसे बचाने की चिंताओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली रचनाएं हैं । इन्हें पढ़कर पाठक की पर्यावरण संबंधी जानकारियों में निश्चित रूप से इजाफा होगा। अपने आस -पास के परिवेश में वह जिन पेड़ों और झाड़ियों को प्रायः रोज ही देखता है , उनके बारे में वह कुछ भी विशेष नहीं जानता। पार्कों और उद्यानों में लगे विभिन्न प्रजाति के फूलों और सजावटी पौधों की तो बात छोड़ ही दीजिए , सड़कों के किनारे खड़े मँझोले और बृहदाकाय वृक्षों से भी हमारा कितना अल्प परिचय है , इसका ज्ञान आपको इस संग्रह की रचनाओं को पढ़कर बखूबी हो जाएगा।

संग्रह में शामिल सभी 45 कविताएं किसी एक वृक्ष का सम्पूर्ण परिचय देती हैं । इनमें से कई ( रबड़ के पेड़ का बयान, फटी एड़ियों की तरह नीम की छाल, कृष्णाचूड़ है कि गुलमोहर, उपेक्षित अरंडी उर्फ रेंड़, गूलर के फूल, बेहया के फूल, इमली हूं तो हूं , बेर की फुनगियों पर , बकायन, मुनगा , अशोक वृक्ष , क्रिश्चियन ट्री, गम्हार, हिना, भटकटैया आदि ) उसके लोक प्रचलित नामों के साथ ही उसके वानस्पतिक नाम , कुल गोत्र आदि का भी यथासंभव परिचय देती है।

उदाहरण के रूप में ‘ रबड़ के पेड़ का बयान ‘ शीर्षक कविता की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है – ‘ मेरी स्मृतियों में /ब्राजील की नरम हल्की जलवायु की कौंध है /सदाबहार वनों की पुन्य – पुश्तैनी – भूमि की चमक / पुरखों का नाम हैंविया ब्राजीलियंसिस / पितृभूमि से केरल के पेरियार तट की रोमांचक यात्रा / कम आह्लादकारी नहीं / और सर हेनरी विलियम की गोरी अंगुलियों का मधुर स्पर्श / जिसने इस बूढ़े देश की यात्रा कराई ‘( पृ. 15 ) । इसी तरह कतिपय अन्य पौधों – नीम ( अजदीरचना इंडिका ) , कृष्णचूड़ या गुलमोहर ( एंजियोस्पर्म ), अरंडी या रेड़ ( रिसिनस कम्युनिस),गूलर (फिकस), बेहया (आईपोमिया पामेटा) आदि का परिचय भी दिया गया है । एक अन्य उदाहरण के रूप में’ उपेक्षित अरंडी उर्फ रेंड़ ‘ शीर्षक कविता की इन पंक्तियों को भी देखा जा सकता है – ‘ तुम मैग्नोलियोफायटा संघ के पादप हो / रिसिनस वंश के रिसिनस कम्युनिस प्रजाति के /मराठी में तुम एरंड हो / बांग्ला में एरण्डो, गुजराती में दिवेल/ कन्नड़ में हरालेन, सिंहली में एंडारू / ईरान में कर्चाक हैं तो इंडोनेशिया में जराक । ‘

इसी तरह गूलर ( हिंदी – उर्दू )के विभिन्न नामों का उल्लेख भी किया गया है – अपुष्प, हेमदुग्धा ( संस्कृत ),जंतुफल , सदाफल, श्वेत वल्कल ( संस्कृत ), उद्मबरम ( तमिल), उदुम्बर ( मराठी ), उम्बरा ( गुजराती ), डुमुर ( बांग्ला), डिम्री ( उड़िया ) ।

प्रायः सभी कविताओं में संबंधित वृक्ष अथवा झाड़ी के सामान्य रंग – रूप का परिचय दिया गया है । उसकी ऊंचाई कितनी है , फैलाव कितना है , तने की मोटाई कितनी है, वह चिकना है या रुखड़ा , पत्तियों का आकार – प्रकार कैसा है , वे उर्द्धमुखी हैं या अधोमुखी , चिकनी हैं या रुखड़ी, छोटी हैं , बड़ी हैं , लंबी हैं , गोलाकार हैं – इन सभी के बारे में बहुत बारीकी से , ठहर कर बतलाया गया है । उदाहरणस्वरूप ‘ अश्वकर्णिका साल वृक्ष ‘ शीर्षक कविता की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है : ‘ अजब थी भूरी – भूरी गगनचुंबी ऊंचाई उनकी / अश्वकर्ण – से झुके – झुके पीताभ हरे पत्ते/ उर्ध्वाकार कदलाकार सीधे – सीधे तने /प्रक्षेपास्त्र – से तने आसमान की ओर / मानो किसी धनुर्धर ने मोर्चा साधा हो स्वर्ग की ओर ‘।

इसी क्रम में चालीस फूटा , दुधारू गाय सी पतली भूरी / आम की छाल से अपेक्षाकृत मुलायम – सी तने की छाल वाले ‘ कनक चंपा ‘ की पत्तियों का चित्रण देखने लायक है : ‘ कनक चंपा की अनोखी पंक्तियां / इसकी विशेष पहचान हैं : / एकांतर क्रम में सजी / दांतदार पत्तियां जिनका कटाव/ अनियमित पालियों में ( lobes ) बंटी / पत्रक की नाभि से लगा पर्णवृंत / जैसे छतरी के केंद्रक में बेंत का डंडा /। मानो इसी पत्रक की छवि देखकर आदमी / सीखा होगा कमानीदार छतरी बनाना ‘ । ‘ हिना ‘ कविता में मेहंदी के सुंदर फूलों का वर्णन देखिए : ‘ और हिना के पुष्प? / हिना के छोटे – छोटे सफेद लाल कुसुम / फूलों में वाह्य – दल का चौकल / पंखुड़ियां अण्डाकार/ युग्म में श्वेत या लाल पुंकेसर / और कर्णिका ( calyx) के उपात से / लगे चार कोशीय अण्डाशय ‘ ! और कई फलदार वृक्षों के बीच ‘ हरे, लाल , भूरे रंग के फलवाली/ खट्टे – मीठे स्वादोंवाली ‘ इमली के फल ? – ‘ उसमें थाइमिन है / खजाना है वह विटामिन – सी का / इमली का फल रामबाण है/ प्रतिरोधक क्षमता के वास्ते / इमली होने में कोई दोष नहीं है । ‘ एक अन्य कविता ‘ समकालीन नीलकंठ सप्तपर्णी ‘ में भी सप्तपर्णी के फलों के बारे में कवि की मूल्यांकनपरक पंक्तियों का सौंदर्य दर्शनीय है : ‘ पावस बीतते – बीतते शरद आते-आते / निपात होती श्वेत पुष्प गुच्छ की पंखुड़ियां और / हरी – हरी,लंबी-लंबी पतली – पतली फलियों के गुच्छे / कर्णफूलों – से झूलने लगते हैं टहनियों की फुनगियों पर / देखते ही बनती है इनकी शोभा ; लेकिन / अखाद्य और एवं जहरीली हैं इनकी फलियां / कौवे सुग्गे गिलहरियों तक रहते फलियां से दूर / हीरे जवाहरात का सौंदर्य देख सकते हैं / खा नहीं सकते।’

जड़ी – बूटियाँ, झाड़ियां और वृक्ष मनुष्य के सुख – दुख के सहचर होते हैं । जड़ी – बूटियां तो खैर अपने औषधीय गुणों के कारण ही जानी जाती हैं , कतिपय लताएं , शाक ( herbs ) , झाड़ियां और वृक्ष भी विभिन्न रोगों के उपचार में सहायक होते हैं । किसी की जड़ें , किसी के तने की छाल , किसी की पत्तियां , किसी के फूल और किसी – किसी के फल दवा के रूप में उपयोगी होते हैं । इस संग्रह की प्रायः सभी कविताओं में संबंधित वृक्षों ( जिन्हें प्रायः विटप कहा गया है ) के औषधीय गुणों का भी परिचय दिया गया है । उदाहरण के लिए ‘ हे शेफाली ! शेफाली हे!’ (कविता में इसे , पारिजात, हरसिंगार और शिउली भी कहा गया है ) के इस अंश को देखा जा सकता है : ‘ क्लिनिकों में भारी भीड़ है / जोड़ों के दर्द से बिलबिलाते हैं रोगी / चुनौती देता है दवा – औषधि का बाजार / सामान्य आदमी की जेबों की समरथाई को / …रात के गहरे सन्नाटे में / छोटी-छोटी पंखुड़ियां बीच / लाल नारंगी केंद्रक वाले / …हे हरसिंगार ! / हम लौटते हैं तुम्हारे पास / अपनी खुरदूरी पत्तियां उतारने की इजाजत दो / अपनी छाल उतारने की सहमति दो / तुम्हारे बीज हमें चाहिए । ‘

‘ फटी एड़ियों की तरह नीम की छाल ‘ कविता की ये पंक्तियां भी दृष्टव्य हैं : ‘ जांगर ठेठाकर जीवन बसर करने वाले किसान / अपने घावों पर नीम की छाल का लेप लगाते / नीम गुणकारी था – / रक्त विकार में रक्त शोधन करता / कोमल बैंगनी ललछौंह पत्तियां चमत्कारी औषधि / खसरा के दाने देह में लहर – बुखार लाते / बिछावन पर नीम की कोमल पत्तियां आराम देती । ‘ संग्रह की एक कविता करोना काल में बहुचर्चित औषधीय महत्त्व की लता ‘ गिलोय ‘ पर भी केंद्रित है । ‘ गिलोय की वल्लरी ‘ शीर्षक इस कविता का अंत निम्नलिखित पंक्तियों से हुआ है : गिलोय की छाल, मूल, पत्ती / तना , पुष्प , फलियां / औषधीय गुणों से भरपूर / इन अमृत वल्लरियों का संरक्षण , पोषण मानवहित में है । ‘ इसी तरह कचनार के औषधीय गुणों का परिचय इस प्रकार है : ‘ किसी दिन सिर दर्द होगा। / कचनार की छाल लाऊंगा। / उसे पीसकर मस्तक पर लेप लगाऊंगा / ख़ांसी परेशान करेगी / छाल या फूलों के काढ़ा का / शहद के साथ इस्तेमाल करूंगा / पेट की कृमियों के उपचार के लिए / उसकी जड़ों और पत्तों का काढ़ा फायदेमंद होगा / यही उसकी अर्थवत्ता है।’

कई कविताओं में विकास के पर्याय बने राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर चिंता व्यक्त की गई है । इस तरह की चिंताएं प्रायः कविताओं के अंत में उपसंहार या समापन वक्तव्य सरीखी पंक्तियों के रूप में आती हैं । उदाहरण के रूप में ‘ बेर की फुनगियों पर ‘ कविता की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है : बस / मुख्य पथ के पास होना खतरा है / कब हो जाए बुलडोजर का शिकार / पता नहीं / फिर भी / प्राणवायु नि:सृत करने को तैयार ।’ इसी तरह की चिंता ‘ असंभव है पीपल का बीजनाश ‘ शीर्षक कविता में भी अभिव्यक्त हुई है : ‘ चल रहा लगातार कुछ सालों से खेल / विकास और विध्वंस का / अर्थ – अनर्थ के टीलों पर बैठे हुओं हित / काटे गये पीपल हाइवे – हित / रोपा कुछ नहीं गया । ‘ एक और कविता ‘ बेल का पेड़ ‘ में भी पेड़ों के कटाव पर इसी तरह की चिंता व्यक्त की है -‘ बेल का तरु यह / कट ही जाएगा दो पहर तक / जैसे अन्य अगणित विटप काट दिए गए / विकास के नाम पर ।’*** हे एक बीज पत्री कटीले श्रीफल / क्षमा करना हमें / हमारी पारिस्थितिकी अज्ञान के लिए / हम अभी / सामूहिक हाराकिरी के लिए / विकास के पहाड़ पर अग्रसर हैं / एक दिन कूद जाएंगे / पहाड़ों की चोटी से / अंधी मृत्यु उपत्यका में ।‘ इस चिंता को कवि ने ‘ अक्षयवट ‘ शीर्षक कविता में और भी सांद्रता प्रदान की है –‘ हे विटप! कितनी बड़ी विडंबना है कि / सब लोकमान्यताओं – लोकगाथाओं के बाद / रात के अंधेरे में पर्यावरण संकट काल में / हजारों विटपों का ध्वंस / राष्ट्रीय – राजकीय उच्चपथों हेत जारी है / जो पथ पदयात्रियों – पशुओ हेत वर्जित हैं ; / परिदृश्य जनात्मकता का हिला गया। ‘

कुछ इसी तरह का भाव ‘ पाकड़ ‘ कविता में भी दिखलाई पड़ता है – ‘ इधर विटपों के प्रति आम – खास की / बढ़ी है उपेक्षा / बढ़ी है जंगल की अंधाधुंध कटाई / जैविक चेतना के अभाव में / संकटग्रस्त है पाकड़ प्लक्ष।’

इस संग्रह की कविताओं की भावानुकूल भाषा का सौंदर्य भी दर्शनीय है। इन्हें पढ़ते हुए जहां एक ओर छायावादी काव्यशैली की याद आती है , वहीं कहीं – कहीं कालिदास और बांग्ला भाषा की कविताओं का स्मरण भी होता है। उदाहरण के रूप ‘ कदंब के लाल- लाल फल चमकेंगे ‘ कविता की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है : ‘ सदियों से जानता हमारा गांव / यमुना किनारे वाले कदंब के उन सुंदर वृक्षों को / जिनकी शाखों पर आलोकित कन्हैया / यमुना जल से निर्वसन स्नात रत गोपियों का / चाक्षुष सौंदर्य निर्निमेष लोचन – पान करते थे / प्रेम पर पहरा था न वसंत उत्सव पर / वसंत के मौसम में पुरखे / होरी – चैता में गीत गाते / कन्हैया – राधा यमुना – कदंब का / आनंद में सराबोर होते / वसंतोत्सव का वैभव था / कदंब के साथ सब संभव था / ‘ इसी तरह ‘ कालजयी अवधूत शिरीष ‘ कविता के इस अंश को भी देखा जा सकता है:‘ सुकूनदायक / विस्तृत छायादार तुम्हारी काया / मनोरम पत्तियों का परचम लहराती / मोटी – मोटी पुष्प भरी डालियां तुम्हारी/ नाजुक कोमल टहनिया / दूर-दूर तक जाती हैं हर सू / पुष्पों की कोमलता का क्या बखान जो / भंवरों के पांव के भार नहीं सह पाती / — पावस में खिलता तुम्हारे पुष्पों का केसरगंध / आकर्षित करता मधुमक्खियां को / आओ रानी बनाओ मधुछत्ते मेरी डालों पर / करो आरंभ नया जीव चक्र / बना शहद ।’ सेहुँड़ ‘ अर्थात सीज का सौंदर्य – वर्णन देखिए : उजली पतली छाल में आवेष्टित / चमकता तना / कंटकाकीर्ण झाड़ीदार ताज थामे सिर पर / मिला प्रशांत अडोल / जैसे थामे हो ग्लोब फाल्गुन में ।’

‘ मदार के फूलों ‘ का यह वर्णन भी दर्शनीय है जो अपने – आप में एक बेहद खूबसूरत बिंब है : ‘ श्वेतार्क की श्वेतरंग कटोरीनुमा पंखुड़ियाँ / अन्दर से लाल बैंगनी चित्तीदार / जैसे किसी पेंटर ने श्वेतपट पर / लाल – बैंगनी रंग की कूंची फेर दी हो / केसर – पराग की शोभा बिखेर दी हो । ‘ कोमलकांत पदावली का सौंदर्य ‘ दिगम्बर चंपा ‘ शीर्षक कविता में भी दर्शनीय है : ‘ श्वेत – पीत पुष्प खिलेंगे डालियों पर / खिलेंगे नव पल्लव / खरगोश के कोमल कर्ण पल्लवों की तरह / खत्म होगा अंधेरे का दौर भी / बहुरेंगे उजले दिन चंपा के / लौटेगी हरीतिमा उगेंगे हरे पत्ते / खिलेंगे पुष्प / करेगा महमह उद्यान सुगंध से । ‘

प्रस्तुत संग्रह की कविताओ में अत्यन्त समृद्ध काव्य – भाषा दिखलाई पड़ती है । वैसे तो कवि की भाषा प्रथम दृष्टि में तत्समबहुला ही दिखलाई पड़ती है किंतु वास्तव में उसमें खांटी देशज शब्दों के साथ ही अरबी – फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रसंगानुकूल समावेश हुआ है ।यही नहीं, वनस्पति विज्ञान से संबंधित तकनीकी शब्दावली का भी बेहिचक प्रयोग किया गया है । उदाहरण के लिए शिशिर, शर्वरी, व्योम,विजड़ित, वीथियों, ग्रीष्म, आभरण, कुसुमदल, पत्रक, हरितिमा, रक्तार्क, अश्वत्थ, पल्लव, कंदर्प, गहवर, निरभ्र ,विटप, मूलोच्छेद, दंतशूल, पीताभ, नीललोहित ,उष्ण , निदाघ,उत्तुंग, चतुर्दिक ,रश्मि ,अधिष्ठाता, मर्माहत, धूम्रहीन, वल्लरी , दीर्घकंटिका, भिनसार , बलुआही, माटी,सरापना, नोनी , इमलीतर, घोंटवाना, अपार्टमेंट, शबाब,अदब, मज़ार , ताल्लुक, शख्सियत, बेकदर ,बेमरुव्वत,हयादार,मुफीद ,बेहया ,नग़मानिगार, दरख़्त,लैक्टस, फैंटसी, लैटिन, बिल्डर, मॉल , सिस्टम, वाल, प्लास्टर ,अपार्टमेंट ,पेंटिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इलेक्ट्रोनिक, होटल, रिजॉर्ट, ग्रीनहाउस गैस, कैक्टस, फोरलेन, पर्णसंधि, कर्णिका, अण्डाशय, पुंकेसर, शंक्वाकार, पर्णपाती, प्रत्यावर्ती, पिच्छाकार, विषाणु, अनुप्रस्थ आदि शब्दों को देखा जा सकता है।

संग्रह में शामिल सभी रचनाएं वैसे तो मुक्तछंद में लिखी गई हैं , किंतु उनमें कहीं – कहीं संबोधन – संवाद गीति शैली का सम्मोहक अंदाज भी दिखलाई पड़ता है । उदाहरण के रूप में ‘ हे शेफाली ! शेफाली हे !’ और ‘ बेल का पेड़ ‘ और ‘ अक्षयवट ‘ जैसी कविताओं को देखा जा सकता है, जिनमें अत्यंत मोहक अंदाज में ‘ शेफाली ‘ को हे पारिजात, हे हरसिंगार, हे शिउली , बेल के पेड़ को ‘ हे एक बीजपत्री कंटीले श्रीफल , और ‘ अक्षयवट ‘ को हे महावृक्ष ! , हे न्यग्रोथ

‘, हे वटवृक्ष !, हे बरगद ! , हे वट! , हे विटप! ,हे अक्षयवट! जैसे नामों से संबोधित किया गया है। इसी तरह कवि ने शमी और चिरचिरी कविताओं में भी इस शैली का उपयोग किया है । ‘ रबड़ के पेड़ का बयान ‘ और ‘ बेहया के फूल ‘ जैसी कुछ कविताएं आत्मकथात्मक शैली में भी लिखी गई हैं ।

जितेन्द्र कुमार प्रखर जनवादी चेतना संपन्न कवि हैं । समाज में व्याप्त वर्गीय असमानता और वैश्विक स्तर पर व्याप्त विभिन्न प्रकार की विसंगतियों पर उनकी सचेत दृष्टि हमेशा बनी रहतीं है । इस संग्रह की रचनाओं में भी उनकी शाश्वत चिंताएं जगह – जगह दिखलाई पड़ती हैं। इस संदर्भ में ‘ चिरचिरी ‘ कविता का यह अंश दर्शनीय है : ” इस जीवन की बगिया में / कोई भी जीवन फालतू नहीं / मरने से हम ना मरेंगे जलाने से ना जलेंगे / जैसे बस्तर – दंतेवाड़ा के आदिवासी / न फौज के मारे मरेंगे , ना दलाल सलवा जुडूम के मारे मरेंगे / ” सिर्फ विस्थापन होगा – सिर्फ उद्वासन होगा / एक जंगल से दूसरे जंगल / एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ / एक अनुभव से दूसरे अनुभव तक । “ इसी कविता में आगे भी यह जनपक्षधरता निम्नवत अभिव्यक्त हुई है :‘ बार-बार हिंसक विस्थापन का शिकार होना / बार-बार तुम्हारा जमीन की सतह से उग आना / तुम्हारी अप्रतिम जीजिविषा है / असंभव है तेरा विनाश / चिरचिरी !’

इसी तरह ‘ भटकोइयां ‘ कविता में कवि समाज के उपेक्षित – निराश्रित लोगों की तरफ पाठक का ध्यान इन शब्दों में आकृष्ट करता है :‘ भट्कोइयां / उगते हैं बढ़ते हैं फूलते हैं / लदराते हैं मीठे फलों से / बिना निकोनी सोहनी खाद पानी के / जैसे खानाबदोश बंजारों के बच्चे / आकाश की छत के नीचे /खुले मैदानों में / समाज के हाशिए पर जीते हैं । ‘ कवि का विश्वास है कि दलित – उत्पीड़ित वर्गों की मुक्ति का रास्ता केवल और केवल संघर्षों से होकर ही गुजरता है , इसीलिए वह ‘ हिना ‘ कविता के अंत में कहता है कि ‘ जब हम हिना की तरह कूटे – पीसे जायेंगे / हमारी जिंदगी के रंग/ वैसे ही निखर जाएंगे ।’

संग्रह की कविताओं में आलंबन विटपों के सामान्य और वैज्ञानिक परिचय के साथ ही उनके स्वरूप पर भी प्रकाश डाला गया है ; साथ ही मानव जीवन में उनके उपयोग और कुल मिलाकर वैश्विक पर्यावरण की रक्षा के लिए उनकी उपस्थिति की जरूरत को भी पुरजोर ढंग से रेखांकित किया गया है । कवि की प्रमुख चिंता है कि किसी प्रकार भौतिक विकास और पर्यावरण रक्षा की जरूरतों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाय । इस चिंता की अभिव्यक्ति बहुत सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से प्रायः सभी कविताओं में हुई है । संग्रह की सभी कविताएं भावोद्दीपक और ज्ञानवर्द्धक हैं ।

‘ कनक चंपा और अन्य कविताएं ‘ न केवल कवि जितेंद्र कुमार का बल्कि जहां तक मेरी जानकारी है , हिंदी का अपनी तरह का पहला कविता – संग्रह है । उम्मीद है , साहित्य जगत में इसका भरपूर स्वागत होगा ।

( जाने माने कहानीकार नीरज सिंह जनवादी लेखक संघ, बिहार के अध्यक्ष हैं)