गणेश गनी

राजस्थान के कवि माया मृग की कविताएँ अपनी ओर एक गहरे आकर्षण से खींचती हैं। उनकी कविताओं में कल्पना यथार्थ को और मार्मिक ढंग से उजागर कर देती है। उनकी कविताओं के सरल से दिखते वाक्य अपने पाठकों को गहरे अर्थों से रूबरू कराते चलते हैं। माया मृग को पढ़ रहा हूँ तो मेरी स्मृतियों में एक चेहरा उभर रहा है – “वो आधी रात से थोड़ा बाद तब चिट्ठी लिखने बैठता जब वार और दिन बदल चुका होता। लिखते वक्त भले ही सम्बोधन में पिता होते पर ध्यान में माँ रहती। अंतिम पहर चिट्ठी बन्द करने के साथ ही कई कई अनुभूतियां शब्दों की छाती में बन्द हो जाती। सुबह चौगान की हरी घास पर स्कूल बैग रखकर सामने सड़क पार डाकघर खुलने का इंतज़ार किया जाता। आषाढ़ के दिनों की धूप में कचालू की रेहड़ियां जल्दी लग जातीं। वो दुविधा में है कि वर्दी की हरी कमीज़ की जेब में सिक्कों की खनक के बदले में गलगल की खटाई और मसालों में लिपटे कचालू लिए जाएं या नहीं। उसे मालूम है कि पाँच सौ रुपए में एक महीना निकालना है और थोड़े से पैसे बचत खाते में भी डालने हैं कि जब अगली गर्मी की छुट्टियों में गाँव जाएगा तो अपने बचाए पैसों से अपनों के लिए कुछ अधिक उपहार खरीद पाएगा। समय ने उसे कुछ जल्दी ही बड़ा कर दिया है।” हममें से अधिकांश का स्वप्न है कि हम माया मृग की कविताओं में बड़े होते इंसान की तरह बड़े हो पायें

माया मृग की कविता है, ‘बड़ा होता बेटा’ यह कविता मां और बेटे के रिश्ते को बड़े सुंदर मेटाफर के साथ बुनती है, कविता में माँ की तुलना धरती के साथ एक अलग अंदाज़ में की गई है। नए रूपक और प्रतीक कविता को पठनीय बनाते हैं। माया मृग की कविताएँ पाठक को इसलिए भी आकर्षित करती हैं कि इनमें मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ सम्बन्धों का ताना बाना बड़े ही सधे हुए शब्दों में बुना गया है। भाषा और शिल्प के स्तर पर भी कविताएँ कसी हुई हैं। कवि कहता है-

धीरे-धीरे बड़ा हो रहा हूँ मैं

वैसे नहीं जैसे धनपति हो जाते हैं बड़े

या कि प्रतिष्ठा पाकर हो जाए कोई बड़ा कवि

बडा हो रहा हूँ जैसे बड़ा होता है बच्चा

जैसे बड़ा होते-होते होता है पेड़।

कविता बड़ा कर रही है मुझे

जैसे मां करती है

जैसे धरती करती है।

माया मृग कविता लिखते ही नहीं बल्कि कवियों की कविताएँ प्रकाशित भी करते हैं। ज़ाहिर है कविता के ताने बाने के साथ कवि के साथ साथ संपादक की तरह भी जुड़ते हैं फलतः उनकी कविता में जो कसावट उतरती है वह पाठक को बांधे रहती है। कवि माया मृग की एक कविता है प्यासी माँ जिसमें कवि ने अपनी मातृभूमि को बहुत गहराई से समझा है और शिद्दत से याद किया है-

ओ मरु माँ!/ तुम प्यासी हो ना?/ सदियों से अनबुझी है/ ये तुम्हारी प्यास माँ/ लेकिन अभी तू/ मत हो ‘निरास’ माँ/ तू जन्मदात्री है/ जानती है माँ/ प्रसव-पीड़ा बिन भला/ जीवन जन्मता है क्या?

मेरी स्मृतियों का नायक भी सहसा प्रकट हो जाता है “समय बीतता गया और समय से आगे उसके कदम चलते गए। उसे लगने लगा जैसे समय उसके पीछे चलते हुए सावधान कर रहा है कि ठीक से चलो, कि भटकने का डर नहीं, कि हवा तुम्हें दिशा देगी। एक दिन रास्ते में झरने के पास पेड़ों के झुरमुट में वो आराम कर रहा था। उसने देखा कि कोई झरने के पानी को एकटक निहार रहा है। उठकर चलने लगा तो वो भी साथ हो लिया। मीलों चलने के बाद एक दोराहे पर राहें अलग हुईं। एक वादा लिया और एक दिया। नहीं रहूं जब मैं तो तुम लिखना मुझे।” माया जी की यह कविता पाठकों के हृदय के उस तल तक जाती है जहां अच्छी और ख़राब कविता में अंतर का पता चलता है-

मुझे मिट्टी में लिखना

लिखना कि उम्र भर का लिखा मिट्टी से ज्यादा नहीं कुछ

मिटते मिटते मिट गया हूं मैं

नहीं मिटता तब भी

मिट्टी पर लिखा जो …!

ठहरी हुई उम्र बह निकलती है आखिरी क्षण

पानी पर लिखना मुझे

जो चलता है, वह यात्री है

ठहरा हुआ यात्री कुतूहली दर्शक हो जाता है

लिखना कि मैं यात्रा में था, यात्रा में रहा, यात्रा में हूं …!

माया मृग की कविताओं में सम्वेदना के तन्तुओं को बड़ी सावधानी से बुना गया है। ‘नहीं रहूं जब मैं’ कविता माया मृग की बेहतरीन रचना है।

‘मैंने बातूनियों से शांत रहना सीखा है , असहिष्णु व्यक्तियों से सहनशीलता सीखी है , निर्दयी व्यक्तियों से दयालुता सीखी है ; पर फिर भी कितना अजीब है कि मैं उन शिक्षकों का आभारी नहीं हूँ।’ ख़लील जिब्रान का यह वक्तव्य इन्सानी मनोविज्ञान की एक नई परत खोलता है और मनुष्य के विवेक को कसौटी देता है।

कवि माया मृग को पढ़ता हूँ तो कविता के विवेक और मानवीय विवेक दोनों को आत्मसात करता हूँ, यह पिछले दिनों सीखा कि चलने से सिर्फ रास्ते तय नहीं होते, तय होता है चलने का भविष्य भी-

यह पिछले दिनों सीखा

धीरे धीरे चलना

खुद को रोककर चलना

और चलने से पहले देखना

दूर तक का रास्ता ….!

सीखा… कुछ दूर की चीजों को

लंबा हाथ करके खींच लेने की जगह

छोटे छोटे दो तीन कदम और बढ़ाकर

एकदम करीब होकर पकड़ना

करीबी और पकड़ इन दो उपलब्धियों के बीच किसी चीज का अर्थ

पास खींची गई चीजों से सर्वथा अलग होता है….!

यह पिछले दिनों सीखा

कि चलने से सिर्फ रास्ते तय नहीं होते

तय होता है चलने का भविष्य भी !

कवि माया मृग ने प्रेम पर बेहद शानदार लिखा है। एक बार जब कवि की भाषा बन जाती है तो फिर कविता का शिल्प अदभुत बन जाता है। स्त्रियों पर माया की कविताएँ गहरे संवेदित करती हैं। कोई पुरुष इतनी गहराई से स्त्रियों पर कविताएँ लिख सकता है, यह अचंभित करता है। माया मृग ने एक कविता लिखी है, ‘याद है तुम्हें’-

उस पेड़ के नीचे आज भी सुस्ताया

जिसके हरेपन के नाम पर हमने शपथ ली

शपथ भी शेष रही, हरियाली भी

पेड़ और मैं एक साथ, एक सा सोच रहे थे

पर बोला कोई नहीं, ना मैं, ना पेड़ …!

मैं तुम्हें याद नहीं करता

बस उस चिड़िया के बारे में सोचता हूं

जिसे देखकर हमने उड़ने का अर्थ समझा

तुमसे बस इतना पूछना था

उस चिड़िया के पंखों का रंग याद है क्या तुम्हें … ?

माया मृग की कविताओं के साथ मानव मन और अपने परिवेश को गुनने और बरतने की यात्रा जारी रहेगी। आइए पढ़ते हैं उनकी कुछ और कविताएँ

माया मृग की कविताएँ

1. तुम रहना तब भी !

बचा लेना इतनी सी हवा

कि जब सांस खीचूं तो घुटता न रहे कुछ

खुली सांस की नेमत बख्शना

भले ही सांस भर को बाकी रहे जीवन, तब भी…!

इतनी सी आग जरूर रहे बाकी

कि खौल सके खून वक्त-जरूरत

रहे हुलसता सा कुछ रगाे में

भले ही बिलखता सा रहा हो जीवन, तब भी…!

पानी बस इतना काफी है कि

सूखे ना कोई बीज जो आ गया कहीं से उड़ता हुआ

अंकुआ सके अगर अपनी सामर्थ्य भर को

चारों तरफ बिखरे हों सूखे पत्ते, हरा हो जीवन, तब भी…!

आंखों में रख देना इतना सा आकाश

कि न उड़ सकूं भले पर देख सकूं उड़ते पंछी

खुश हो सकूं नजर भर को उड़ान देखकर

कैसी भी छुरियां काटती रहें पंख, उड़ान हो जीवन में, तब भी…!

मिट्टी में मिट्टी हो सकूं इतनी सी बाकी रहे मिट्टी

मिट्टी के होने तक बचा है सबका होना

बचाए रखना इतनी सी मिट्टी, जब मिट रहा सब जीवन में, तब भी…!

मेरे होने न होने से नहीं होता कुछ

तुम्हारे होने से होता है सब

जब कोई न हो होने के नाम पर तुम रहना जीवन में, तब भी…!

2. बस, एक खिड़की !

नई दुनिया बनाने से पहले

तोड़ता है दुख

जहाँ से तोड़ता है, बना देता है खाली जगह

खाली जगह पर उग आती हैं खिड़कियां

जैसे खाली ज़मीन पर मौसमी खरपतवार…।

हर खिड़की खुलती है अलग-अलग दिशा में

गरम हवाओं की तरफ

ठंडे झोंकों की ओर

या बादलों भरे उदास आसमान को देखती…।

दूर दिखते पहाड़, पास दिखता जंगल

छूकर गुज़रती नदी

छिपी हुई मछलियां और तैरती हुई नावें

बस याद भर को दिखती हैं…।

बढ़ आये कीकर की कोई आवारा टहनी

रह रहकर टकराती है शीशों से तो लगता है, कोई है

भीतर है कि बाहर, पता नहीं…।

खिड़कियों में रहती हैं संभावनाएं-आशंकाएं

किसी के आने की

या कि किसी के बाहर कूद सकने की

भले ही न कोई आता है, न बाहर कूदता है इससे

खुली खिड़की हमेशा चुप रहती है

बंद होने से पहले खड़खड़ाते हैं पल्ले…।

कोई गया दिन, कोई गया हुआ दूर देस को

किसी दूर राह से कोई लौटता होगा

यह उम्मीद हर खिड़की की नियति है

दिखती भले न हो

बंद होने के बाद भी खुली रहती है

खिड़कियों में उम्मीद की एक खिड़की….!

3. ठंडी उदासियां !

स्मृतियों के कुएं में है

उदासियों का जल

उम्र भर पिया

खुशी-खुशी गहरी उदासी में जिया…!

जाने किसने

खुश रहने की कोशिश में

उदासियां कुएं में धकेल दी थीं….!

खुशियां मुंडेर पर गा रही थीं मंगल गीत

इन गीतों में शामिल था कुएं का होना

पानी की ठंडक और मिठास भी थी.

इनमें उदासियों का जिक्र नहीं था..!

पानी में घुलती गई उदासियां

कहा न, मीठा था पानी

ठंडी-मीठी हो गई उदासियां…!

कुएं की मुंडेर पर भर-भर बाल्टियां

उंडेल दिया है किसी ने पानी

दूर तक हो गई है फिसलन

इस पर

न कुएं न कुछ कहा, न पानी ने जुबान खोली

और मैंने भला उदासियों का जिक्र करना ही क्यूं था….!

4. आदत

तारों की भीड़ से परे

ये जो चुपचाप है कोने में

अकेले टिमटिमाहट लिए हुए….

यही होगी जरूर….

माँ की आदत जानता हूं मैं….।

5. पहला सच

आधे से उजड़े बाग की

आधी सी टूटी सीमेंट की बैंच पर बैठी

बतिया रही हैं दो बूढ़ी औरतें…!

पोपली मुस्कुराहट से

बताती हैं एक दूसरे को

कितनी बदल गई है दुनिया

पर शुक्र है उनके बेटे-बहू दुनिया जैसे नहीं हैं

आज भी कितना ख्याल रखते हैं उनका….!

बोलने के बाद देख रही हैं एक दूसरे की तरफ

आंखों में सवाल तैरते हैं पानी के साथ

इंतजार में हैं दोनों कि

पहले सच कौन बोले !

6. लौट गया फ़क़ीर

कहाँ गया वो फ़क़ीर

मटमैले चोगे में फिरता था

यहीं धोरों में

रेत को बाहों में भरता

रेत की बाहों में सोता

रेत के कंधों पर रोता…।

रोते हुए गाता

गाते हुए रोता था जो

वो दुख में नहीं था

प्रेम में था…।

प्यासा था पर

पानी नहीं खोज रहा था रेत में

उसकी आँखों में जिंदा थे

पानीदार दिन

रोहिड़े से पूछना

जिसे सींचा उसने निगाह भर देखकर..।

वो उन दिनों की तलाश में था…

लौटने की शर्म से मुक्त था फ़क़ीर

शायद लौट गया पीछे

उसे पता है

आगे जाते सब रास्ते

पीछे छूट गई राहों के आखिरी सिरे हैं…।

मुझे देर से समझ आया

आगे जाना कि पीछे लौटना

ये गणनाएं हिस्सा नहीं हैं प्रेम का…।

मिलना जरूरी है उस फकीर से

उसी को पता है मेरी प्यास का अर्थ

जो पानीदार दिन आंखों में लिए

प्यासा फिरता है

रेत के धोरों में…!

7. स्वस्त्ति पाठ

भीतर उमड़ती भीड़

यकायक अराजक हो उठती है

जो नहीं बना, वह टूटता है…!

चरमरा कर उठ खड़ा होता है

कसमसाता आदिम सत्य…!

शोर मेंं एकमेक हो जाती है

मंत्रों और षड्यंत्रों की भाषा…!

उथल-पुथल के बाद

आखिर

कुचल दी जाती हैं कोमल कामनाएं…!

यह धरती प्रेम से नहीं

प्रेम के शोर से भर उठी है…!

प्लुत स्वर में खींची गई सांस के बाद

अस्वस्ति का सूत्र पकड़कर

आरंभ होता है स्वस्ति पाठ…!

सावधान !

श्वासों की ध्वनियां मौन हो जाएं

कोलाहल में जारी है स्वस्तिवाचन

शांति….शांति….शांति !

8. एकम् एक

दो होकर नहीं रह सकते थे ?

एक होने की कोशिश में

ना एक हो सके

ना दो रहे….!

बहुत मुश्किल रहा होगा

दूसरे का होना मान सकना

मुझे अपना मानना तुम्हारा

मेरा होना मानने से इनकार जैसा क्यूं था?

एक होने में एक रहता, रह गया

दूसरे को घुल जाना था

मैंने घुल जाना तय किया

अब सिर्फ तुम हो…!

कहां ढूंढते हो मुझे

क्यूं ढूंढते हो मुझे…!

तुम्हारे प्रेम के दावे पर विश्वास करूं

इससे पहले

मुझे इस सवाल का जवाब ढूंढना है

एक होने और एक ही होने में फर्क कितना है…..!

9. इस कविता का क्या करूं ?

पेड़ से एक-एक कर पक्षी छोड़कर जाते रहे घोंसला

आसमान में एक छोर से दूसरे तक दिखती कतारें

यह उनकी उड़ान थी निर्वासन की

मैं निर्वासित नहीं था

मैं घर में था

मैं कविता लिखता रहा…!

पहाड़ से उतरी नदी मैदान में भूल-भूल जाती रही रास्ता

एक अखंड अटूट धारा बंट गई कितने ही हिस्सों में

अपने हिस्से की नमी समेटने को

वह भटकन थी नदी की

मैं भटका नहीं था

मैं घर में था

मैं कविता लिखता रहा…।

हवा के साथ उड़ती रही रेत और बनाती गई नए रेगिस्तान

अशेष प्यास लिए झुलसती रही किसी हरियाये पल के लिए

एक बूंद थी जो उसके अपने ही भीतर थी

गहरे में उतरती रही रेत प्यास के पीछे पीछे

मैं प्यासा नहीं था

मैं घर में था

मैं कविता लिखता रहा…!

धीरे-धीरे कम होते गए शब्द, पसरती गई चुप्पी

रंग, गंध और स्पर्श िफसलते गए हथेलियों से होकर

हथेलियों में रेखाओं के कटने से बने घर के दरवाजे खुलते गए

तुमने हाथ पर हाथ रखा

यह तुम्हारी आखिरी कोशिश थी संंबंध बचाने की

मैं रेखाओं में नहीं था

मैं घर में था

मैं कविता लिखता रहा…।

एक पक्षी जो पेड़ पर था

एक नदी जो पहाड़ पर थी

रेत जो मुट्ठी भर थी

स्पर्श, जो संबंधों का आदिम अनुबंध था

अब नहीं हैं कविता में कोई…!

मुझे नहीं पता इस कविता का अब मैं क्या करूं ……?

10. झूठ बोलती स्त्री

बहुत सारे सच जमा होते जाने पर

जरुरी हो जाता है जब उन्हें कह देना

तब झूठ बोलती है स्त्री….।

झूठ बोलती है स्त्री

कि हां सब ठीक है, मां से बात करते हुए

पिता को आश्वस्त करते हुए

कि उन्हें जरुरत नहीं है यहां आने की

कि जैसे उन्हें सिर्फ वहीं जाना चाहिए

जहां सब ठीक ना हो…।

झूठ बोलती है

कि उसने तो पहले ही खा लिया था

बनाते बनाते, ये जो कम रहा है शेष

इससे चल जाएगा उसका काम

वैसे भी उसे भूख कम लगती है इन दिनों

तुम संतुष्ट होते हो जाते हो झूठ से

क्योंकि तुम जानते हो सच…।

रात भर के सफर में

बहुत पीछे छूट गई स्त्री

आवाज देने के लिए तलाशती रही अपनी आवाज

सुबह होने तक…जहां तुम्हारा दिन शुरु होता है

और उसकी यात्रा…।

शेष देह को संभालते हुए

झूठ बोलती है स्त्री प्रेम की आड़ लेकर

नहीं बताती कि हाथ छूट गए थे

पहले कदम के साथ ही

कि बिस्तर पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया था….प्रेम।

चेहरे पर आंख के ठीक नीचे की चोट

कितनी भी सच हो

नहीं टिक पाती स्त्री के झूठ के सामने

कहीं भी तो गिर सकता है कोई,

गिरने को कहां चाहिए कोई बहाना

होठों को जरा सा खींचकर मुस्कुराते हुए

सच को गिरा देती है आंख से, आंख छिपाकर

जब झूठ बोलती है स्त्री….।

झूठ बोलती है स्त्री कि बचा रहे तुम्हारा सच

तुम्हारे कमजोर सच

जाने कब कसे जाएं संदेह के पंजों में

स्त्री बनाती है तुम्हारे लिए रक्षा कवच

झूठ की ध्वनियां मंत्रों से बिंधी हैं

ये समझते समझते ही समझ आएगा तुम्हें…।

रहने दो, तुम सच की जीत के ये आख्यान

स्त्री के झूठ

शास्त्रों की मदद से नहीं पढ़े जा सकते

अपने ही सच नहीं सुन सकते स्त्री के मुंह से

स्त्री के सच जानने की बात जाने दो…

कविता की तरह नहीं बांचे जाते स्त्री के सच

तुम्हारी कल्पना में बहुत सुंदर है स्त्री

उसे उतना ही समझो

सत्यं और शिवम जप-तप-पाठ के लिए छोड़ दो….।

11. स्त्री की कविता का पाठ

कविता लिखती है वह स्त्री

तय नहीं लिखने का वक्त

तय नहीं लिखने की जगह

तय नहीं लिखने का तरीका

पर तय है लिखने की वजह….

कविता लिखने बैठी जब

रो उठा ढाई साल का बच्चा

दूध गरम करती है

दूध के उफान में लिखती जाती है कविता

कि वह स्त्री जानती है,

उफानों के साथ जीना, उफान की कविता ही उसकी कविता है…..

कविता लिखने बैठी जब

दरवाजे पर बजी घंटी

द्वार खोलते हुए लिखती रही वह कविता

उसे पता है कैसे खोले जाते हैं दरवाजे

कैसे आती है बाहर की हवा भीतर….

कविता लिखने बैठी जब

घर के कोने कोने में किरचने लगी रेत

झाडू उठाकर बुहार देती है किरचें

कि कविता में किरचता न रहे कुछ

वह जो किरचता है बरसों से उसके भीतर

बुहारे गए शब्दों को कूड़ेदान में डालकर

हर शब्द को करीने से सजाकर बनती है उसकी कविता…..

कविता लिखने बैठी जब

तुम्हें भूख लगी थी

वह स्त्री बनाती है रोटियां

लिखती है कविताएं कि जिनमें

गोल गोल घूमते हैं शब्द

वह जानती है परिधियां

और सीख ही जाएगी किसी दिन परिधियां तोड़ना भी

उसकी कविता जानती है भूख का सारा व्याकरण….

कविता लिखने बैठी जब

तुम्हारे संकेतों ने बुलाया उसे अपने करीब

देह के बन्ध और छन्द खुले

एक नई कविता बिखरी इर्द गिर्द

और इस पाठ में स्त्री की कविता दम तोड़ गई

कैसे प्रेमी हो

देह के पाठ भर को समझते रहे स्त्री की कविता

तुम्हें कविता पढ़नी नहीं आई….सच

तुम्हें कविता पढ़नी नहीं आई…..।

12. बिना शर्त स्त्री

स्त्री होना

उस इनकार का होना है

जो सवाल किए जाने से पहले तय हो गया है जवाब में

कि जिसके तर्क का पलड़ा बहुत भारी है

पूरी परंपरा का वजन एक तरफ

और शास्त्रों के अनगिन उदाहरण भी।

स्त्री होना

उदाहरणों से सीखने की शर्त है

बिना शर्त होना है स्त्री का होना

उसे बस होना है, शर्त किसी की भी हो

न सीखना पूरी वजह है दंड की, नतीजे की

साथ होने का अर्थ केवल

दिखाये गए रास्तों पर साथ चलने तक है—।

स्त्री होना

उस संकोच का होना है

कहा जाए कि ना कहा जाए के बीच जो

भांपती रहे तुम्हारा मन, तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे जवाब

कन्धा रगड़कर निकलते सवाल

हाथ झाड़ने भर से गिर जाते हैं आटे के कनस्तर में—-।

स्त्री होना

नजर भर दुनिया का होना है

यह कभी तय नहीं होता कि

नजर तय करेगी या दुनिया कि उसे देखना कितना है

दुनिया की नजर में रहने के लिए जरुरी है

कि बची रहे सबकी नजर से

नजर में आई स्त्री गिर जाती है नजरों से—-।

स्त्री होना

लिखे पर लिखा होना है

स्त्री होकर नहीं लिखा जाता स्त्री होना

स्त्री होना पहले से लिखा होता है

उसी के ऊपर लिखना होता है स्त्री

कलम घुमानी होती है— गहरा करते हुए–।

——

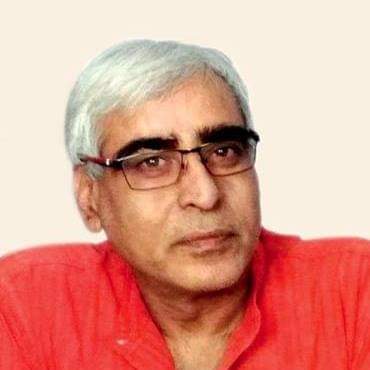

(मायामृग, जन्म – अगस्त 26 1965

जन्म स्थान -फाजिल्का, पंजाब

शिक्षा -एम ए, बीएड, एम फिल (हिन्दी साहित्य)

सम्प्रति- बोधि प्रकाशन

अपने बारे में मायामृग कहते हैं –

पिछले तकरीबन 30 साल से जयपुर में हूं

पहले कुछ नौकरियां की, रेडियो में अस्थाई, सरकारी स्कूल में, एक दो कॉलेजों में पढ़ाया

अखबारों में काम किया, हैंडीक्राफ्ट के काम से जुड़ा रहा, अब प्रकाशन और मुद्रण के काम में

लिखने-पढ़ने की आदत रही, पिताजी की पुस्तकों के ढेर से धूल झाड़ते पौंछते किताबों से प्रेम हुआ, जो छूटा नहीं कभी

प्रकाशित पुस्तकें-

1988 में ‘शब्द बोलते हैं’। 1999 में “… कि जीवन ठहर ना जाए”। 2013 में : जमा हुआ हरापन, एक चुप्पे शख्स की डायरी, कात रे मन कात। 2019 : मुझमें मीठा तू है

विधाएं – कविता, कहानी, ललित निबन्ध, रेडियो नाटक व व्यंग्य लेखन

सम्पर्क- बोधि प्रकाशन

ईमेल : bodhiprakashan@gmail.com

पता: C 46, सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, 22 गोदाम, जयपुर 302006