जनार्दन

इंग्लैंड के लिए सोलहवी शताब्दी परिवर्तन की शताब्दी है। यूरोप में आधुनिकता की शुरूआत इसी समय से शुरू होती है। माल के उत्पादन और बिक्री ने सामंतवाद को ढहाकर पेशेवर और स्वतंत्र व्यापार की शुरूआत की। बुक एडम्स इसे वैज्ञानिक एवं व्यापारिक प्रगति की शताब्दी कहता है।

समाज के पुराने ढर्रे में बदलाव और वैज्ञानिक प्रगति ने इंग्लैंड को नवजागरण के मुहाने पर खड़ा कर दिया। इतिहास ने उसका चुनाव बड़ी भूमिका के लिए किया था, जिस भूमिका को वह निभा नहीं पाया। इंग्लैंड ने उपनिवेशों की स्थापना करके अपने लिए विश्व व्यापी बाजार का निर्माण किया। दुनिया में आधुनिक किस्म पहला भूमंडलीकरण यही था। यह जितना लुभावना था, उतना ही घिनौना। आइए सोचें कि सोलहवीं शताब्दी के पौने दो सौ साल बाद भारत कैसा था और सन सत्तावन का नवजागरण कितना और कैसा नवजागरण था।

नवजागरण में मध्यवर्ग की भूमिका व ज्ञान की सत्ता में अछूतों-पिछड़ों और स्त्रियों की हिस्सेदारी

ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्लासी के युद्ध (1757) का परिणाम युगांतकारी था। इस युद्ध के विजय ने लगभग पूरे भारत को इस व्यापारिक कंपनी के हवाले कर दिया। भारत जैसे महादेश पर ब्रिटिश कंपनी की विजय से इंग्लैंड को बहुत लाभ हुआ। लूट-खसोट बढ़ने से जहॉ तत्कालीन भारत के दुर्दिन शुरू हुए, वहीं इंग्लैंड सुख-सुविधाओं से लदने लगा था।

भारत में कंपनी राज स्थापित हो जाने के महज तीन साल बाद अर्थात सन 1760 में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति से वहॉ की जनसांख्यिकीय में सकारात्मक वृ्द्धि हुई। हम जानते हैं कि “1750 से लेकर 1821 के मध्य इंग्लैंड व वेल्स की जनसंख्या लगभग दो गुनी हो गई। जनसंख्या वृद्धि से वस्तुओं की मांग बढ़ी जिसका सीधा सरोकार मूल्यों की वृ्द्धि से भी था। इन दोनों ने उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा दी।”* (विश्व इतिहास, रहीस सिंह, पियर्सन, पृष्ठ 127)। जनसंख्या वृद्धि ने से जिस तरुण जनशक्ति ने आकार लिया, उसने इंग्लैंड में गुणात्मक परिवर्तन किया।

यह समय इंग्लैंड सहित पूरे यूरोप में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का भी समय है। सिंचाई की सुविधा और विज्ञान की प्रगति ने इंग्लैंड को पृथ्वी के दूसरे हिस्सों के मुकाबले अधिक सक्षम बनाया, जिसका इस्तेमाल उसने दुनिया के तमाम मुल्कों को गुलाम बनाने में किया। उसी समय इंग्लैंड में ‘पुटिंग आउट’ व्यवस्था शुरू हुई। यह व्यवस्था बहुत दिलचस्प है। इस व्यवस्था ने उत्पादकों और पूँजीपतियों के बीच मीडिल मैन को जन्म दिया, जिसका इस्तेमाल भारत में भी हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत भूमि प्रबंधन और भू-कर उगाहने के लिए ‘पुटिंग आउट’ व्यवस्था का इस्तेमाल किया, भले ही उसे अलग-अलग नामों से संबोधित किया गया।

इतिहास बताता है कि इंग्लैंड ने अपनी जनसंख्या का इस्तेमाल कई रूपों में किया। वहॉ की अधिकांश जनसंख्या औद्योगिक इकाइयों में मजदूर के रूप में काम आई। वहॉ के बाजार उत्पादों से पट गए। अब उन्हें अतिरिक्त बाजार की जरूरत थी। अतिरिक्त बाजार के रूप में तत्कालीन भारत पहले से ही उपलब्ध था। यहां पर अंग्रेजी कंपनी का हक स्थापित हो चुका था। इफराद भारतीय संसाधन उनके सीधे नियंत्रण में थे।

इंग्लैंड ने अपनी आबादी का एक हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खपाया। साथ ही वहॉ की फैक्टिरियों में काम करने वाले मजूरों की पहली पीढ़ी ने निम्म मध्यवर्ग का निर्माण किया और उनके बेटों (बहुत कम संख्या में बेटियॉ भी) ने डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रशासक और चिंतक बनकर मध्यवर्ग का सृजन किया। इंग्लैंड के प्रबोधन में वहाँ के मध्यवर्ग की सार्थक भूमिका देखने को मिलती है। पूँजीवाद का साथ पाकर वहाँ के मध्यवर्ग ने सामंतवाद और चर्च की सत्ता को प्रश्नांकित ही नहीं किया, बल्कि अत्यल्प भी कर दिया।

भारत में ऐसी परिघटनाओं का इतिहास नहीं मिलता है। जातिवाद के कारण यहॉ का मध्यवर्ग हमेशा से बँटा रहा (है) और वह ऐतिहासिक भूमिका नहीं निभा पाया, जो इसे निभाना चाहिए था। निश्चित ही भारत का मध्यवर्ग चूका हुआ मध्यवर्ग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जातिगत भेदभाव ने इस भूमि के एक बड़े तबके को हजारों साल से अछूत बनाकर उसे हर तरह से वंचित कर दिया था (है)। भारत की विडंबना यह है कि न इसको समांगी मध्यवर्ग मिला, ना ही यहां ठीक-ठाक औद्योगिक क्रांति हुई और न ही वास्तविक पूँजीवाद का उदय हो पाया। अछूत समाज की अभी भी शक्ति के सभी स्रोतों (आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक) में उल्लेखनीय हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है।

यही कारण है कि भारत का तथाकथित स्वर्णकाल अछूतों-दलितों-पिछड़ों और स्त्रियों के लिए अंधकारकाल है। अंग्रेजों के आने के बाद अछूतों के हालात में अत्यल्प सुधार हुआ। जब सन 1858 में भारतीय दंड संहिता बनाई गई, तो इससे जाति आधारित प्राचीन दंड संहिता की जड़ हिल गई और वह अप्रासंगिक सी हो गई।

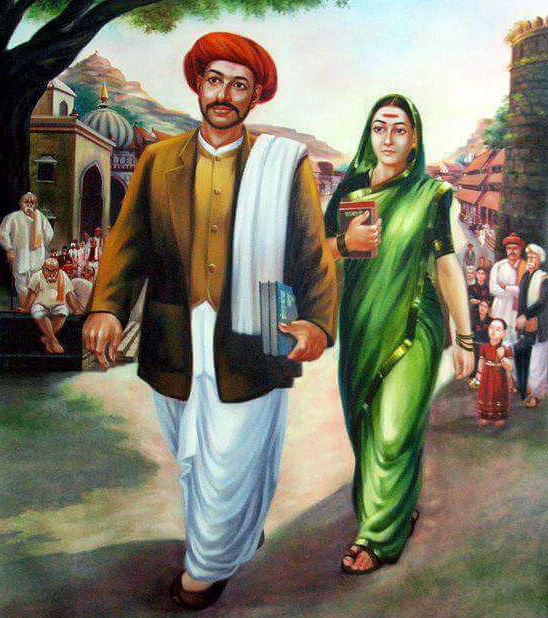

भारतीय दंड संहिता की स्थापना अछूतों के लिए महान राहत की तरह थी। इसके एक साल बाद अर्थात 23 मार्च 1889 सिविल प्रोसिडर को लागू करने करने का प्रयत्न हुआ। अंग्रेजों के इस प्रयास ने अछूत समाज के नेताओं को विश्वास से भर दिया। इसीलिए भारतीय नवजागरण के विषय में दलित चिंतकों की वही राय नहीं है, जो बाकी लोगों की है। जोतिबा फुले इस धारा के प्रवर्तक के रूप में सामने आते हैं। दलितों – स्त्रियों का पूरा इलाका कमजोर और शोषित था, फुले के लिए इस वर्ग का सामाजिक उपचार नवजागरण था।

सावित्रीबाई फुले और जोतिबा फुले, दोनों सामाजिक जीवन में पूरी निष्ठा से सक्रिय थे। यहाँ सावित्रीबाई की दो कविताओं का संदर्भ लेना जरूरी जान पड़ता है, पहली कविता है : –

भारत के साम्राज्य पर

राज करता था बलि नामक असुर राजा

दानी-क्षमाशील था महान बलि।

सुखी थी राज में उसकी प्रजा।।

… हम हैं उनके वंशज, हर कदम पर उन्हें करते हैं नमन।

हे पुण्यात्मा बलि राजा, गाते हैं हम तुम्हारा स्तवन।।

*(सावित्रीनामा, संकलन और मराठी से हिन्दी अनुवाद उज्ज्वला महात्रे,

फॉरवर्ड प्रेस,पृ.65 संस्करण- 2023)

दूसरी कविता है: –

पेशवा का राज गया।

बड़ी किस्मत से, देखो अंग्रेजी माई आई।।

निराशा का गर्द अंधेरा

स्वर्ग-नर्क के भय ने मारा।।

हीन भावना से था हर जन हारा।

ऐसे अँधेरे समय में, देखो अँग्रेजी माई आई।।

सावित्रीबाई की एक कविता ‘मनु’ पर भी है। इस वाली कविता में वह मानती है कि मनु ने पूर्वजन्म और स्वर्ग-नर्क की अवधारणा को स्थापित करके अछूतों को शोषण के दुष्चक्र में फँसा दिया। बहरहाल पहली कविता में सावित्रीबाई मिथकों में दबे अपने इतिहास पुरुष को निकलती हैं और झाड़ पोछकर उसे अपने समाज के सामने रखती हैं। एक तरह से वह अपने इतिहास को क्लेम करती हैं।

पहली कविता में जहॉ, वह अपने अतीत को खोजती हैं, वहीं दूसरी कविता में भविष्य के लिए जरूरी भाषा का शिनाख्त करते हुए उसे अपनाने की सलाह देती हैं। अंग्रेजी और अंग्रेजों के आगमन को वह मुक्ति के रूप में देखती हैं। अंग्रेजी दुनिया जहान के ज्ञान से परिचय कराती है। अंग्रेज राज के आने से जाति श्रेष्ठता और पवित्रता पर आधारित पेशवाई का खात्मा हुआ; इसलिए अंग्रेज उन्हें ठीक लगते हैं। सावित्रीबाई और जोतिबा फुले जिस समाज के थे वह आंतरिक अथवा देशी उपनिवेशवाद की प्रताड़ना हजारों साल से झेल रहा था ; इसलिए पहले वे देशी उपनिवेशवाद से मुक्त होना चाहते थे। उनकी सम्पूर्ण मुक्ति के दो चरण थे। पहले नंबर पर देशी उपनिवेशवाद से मुक्ति। और दूसरे नंबर पर अंग्रेजों से मुक्ति।

जोतिबा फुले संपूर्ण मुक्ति के लिए श्रमशील और प्रज्ञावान (आंबेडकर के लिए प्रबुद्ध) समाज को जरूरी मानते थे। ‘किसान का कोड़ा’ में उन्होंने इसे बड़े सरल तरीके से समझाया है : –

विद्या बिना मति गेली। मती बिना नीति गेली।

नीति बिना गती गेली। गति बिना वित्त गेली।

इस कविता की व्याख्या यही हो सकती है कि विद्या के बिना विचार नहीं बन पाता। विचार न होने से नीति का निर्माण या भविष्य का आकलन नहीं हो पाता। भविष्य की सोच की कमी से पूँजी का निर्माण नहीं हो पाता है। इस तरह ज्ञान की कमी के कारण गरीबी और शोषण का चक्र चलता रहता है। सावित्रीबाई की तरह जोतिबा भी मानते हैं कि ज्ञान की कमी के कारण अछूतों-पिछड़ों का शोषण होता है। उनके लिए नवजागरण का अर्थ है – ज्ञान की सत्ता में अछूतों-पिछड़ों और स्त्रियों की हिस्सेदारी।

यह दंपत्ति यह मानती थी कि अछूतों-पिछड़ों-औरतों का पिछड़ापन न वास्तविक है, न अनुवांशिक। यह आरोपित है। धर्मगत और जातिगत शोषण से मुक्त होने से ज्ञान की किलेबंदी टूटेगी। चूँकि ज्ञान के इस किलेबंदी का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि देशी सत्ता ने किया है, इसलिए इस सत्ता से आजाद होना असली आजादी है। ज्ञान की किलेबंदी को तोड़ने के लिए ‘सामाजिक ऊपचार’ जरूरी है। अछूतों-पिछड़ों-औरतों के लिए ‘सामाजिक ऊपचार’ ही नवजागरण है। नवजागरण का यह रास्ता स्कूलों से होकर निकलेगा। जब अंग्रेजी सरकार शिक्षालयों के सार्वजजनीकरण में आनाकानी कर रही थी, तब ज्योतिबा में सरकार को फटकारते हुए कहा – ‘सरकार यह सपना देख रही है कि उच्च वर्गों के लोग निम्न वर्गों में शिक्षा का प्रसार करेंगे। इसी सपने को मद्देनज़र रखते हुए गरीब किसानों से सरकार जो लगान वसूल करती है, उस लगान को सरकार उच्च वर्गों की शिक्षा पर खर्च कर रही है। विश्वविद्यालय अमीरों के बच्चों को शिक्षा देता है और उन्हें ऐहिक उन्नति करने में सहायता करता है।…..विश्वविद्यालय से उपाधि लेकर निकलने वाले युवाओं ने सामान्य जनता के लिए क्या किया? अपने जीवन की सार्थकता उन्होंने कहॉ तक साबित की? इन अभागों की शिक्षा के लिए अपने घर में या दूसरी ओर कहीं उन्होंने विद्यालय खोले?’* (महात्मा फुले: साहित्य और विचार, संपादक हरि नरके, पृ. 110, उच्च तंत्र शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार, नवंबर 1995)

जोतिबा मानते थे कि अछूत महारों,चंभारों व पिछड़ों को जब शिक्षा मिलेगी और वे सरकारी नौकरी या व्यापार में शामिल होने लगेंगे, तब उनसे जो मध्यवर्ग निर्मित होगा, वह संपूर्ण बदलाव की दिशा में जो कुछ करेगा या निर्णय लेगा, उससे प्रबुद्ध और सत्याधारित (फुले का प्रिय शब्द सत्यशोधक) भारत निर्मित होगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह ‘सत्यशोधक समाज’ की कल्पना करते हुए जमीन पर उतारते हैं। वह मानते हैं कि शिक्षा के न मिलने से भारत में असमानता पैदा हुई और हो रही है. वह लिखते हैं – ‘शिक्षा का अभाव उनकी दरिद्रता, स्वावलंबन का कारण है। किसान और दूसरे गरीब लोग प्राथमिक शिक्षा से कोई लाभ नहीं उठा पाते उनमे से कुछ गिने-चुने लोगों के बच्चे ही प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में दिखाई पड़ते हैं, परन्तु वे विद्यालयों में अधिक समय तक नहीं रह पाते क्योंकि उनके माता-पिता अपनी दरिद्रता के कारण उन्हें जानवरों की रखवाली और खेती के काम में लगा देते हैं।* (महात्मा फुले: साहित्य और विचार, संपादक हरि नरके, पृ. 112, उच्च तंत्र शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार, नवंबर 1995)

जोतिबा चाहते थे कि ड्राप आउट दर कम हो। अगर शिक्षा सार्वजानिक हित का विषय घोषित हो जाए तो इस मुश्किल का हल हो सकता है। अशोक और मुगलों के बाद ब्रिटिश वह तीसरी सत्ता थी, जिसका शासन इतना व्यापक था। सन सत्तावन के बाद जो सुधार हुए उन का असर पूरे देश में हुआ। इसलिए वह चाहते थे कि शिक्षा राज्य का विषय बन जाए ताकि महारों -मातगों-चाम्भारों, पिछड़ों और औरतों का चतुर्दिक शैक्षिक विकास हो पाए।

चूँकि अंग्रेज सरकार खुद को जवाबदेह एवं लोककल्याणकारी सरकार के रूप में प्रस्तुत किया करती थी, इसलिए जोतिबा उससे कहते हैं- ‘मेरी राय है कि लोगों के लिए प्राथमिक शिक्षा कुछ हद तक अनिवार्य ही की जाए। कम से कम बारह वर्ष तक की उम्र तक तो अनिवार्य करनी ही चाहिए। मराठी और अंग्रेजी में रूचि न होने के कारण मुसलमान भी इससे दूर ही रहे हैं। उनकी भाषा पढ़ने वाले विद्यालयों की संख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती है।…सरकार से मेरा निवेदन है कि जिस गाँव में महार-मांग आदि अन्य छोटी जातियों के लोगों की अधिक बस्ती है, वहां उनके लिए अलग से विद्यालय खोले क्योंकि जातीयता के कारण उन्हें अन्य जातियों के विद्यार्थियों के साथ बिठाया नहीं जाता। शिक्षा की इस परिस्थिति में विद्यार्थियों की सफलता पर शिक्षकों का वेतन निश्चित करना गरीब अज्ञानी लोगों में शिक्षा प्रसार करने की दृष्टि से उचित नही है, क्योंकि उन निम्न वर्गों द्वारा शिक्षा में रूचि ली जाए, इसके लिए प्रयास ही नहीं किए गए हैं।’ * (महात्मा फुले: साहित्य और विचार, संपादक हरि नरके, पृ.112,उच्च तंत्र शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार, नवंबर 1995

जोतिबा फुले सामाजिक परिवर्तन को जरूरी मानते थे. इसीलिए उनका पहला लक्ष्य मातंगों-महारों –चाम्भारों –पिछड़ों और स्त्रियों के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार कारणों का उपचार करना था. सामाजिक उपचार सम्बन्धी उनके विचार और स्पष्टता का सबसे ज्वलंत दस्तावेज हंटर आयोग के समय उजागर हुआ।

हंटर आयोग और जोतिबा फुले –

फुले पुना में रहते थे। दुनिया के तमाम देशों के शहर ही परिवर्तन के अगुआ रहे हैं, पुना इसका अपवाद नहीं था। मगर पुना अपने मिजाज में विरोधाभास लिए था। वह दो कदम आगे चलने के बाद तीन कदम पीछे होने वाला शहर था। इस शहर का अधिपत्य साहूजी महाराज के अधीन था। साहूजी महाराज महारो-मातंगों-पिछड़ों और स्त्रियों के हित में विचार और कार्य करने वाले राजा थे। अपने राज में उन्होंने अछूतों-पिछड़ों के लिए आरक्षण की शुरूआत की। इसके बावजूद पुना ब्राह्मणवादी चरित्र का शहर था। इस शहर का सांस्कृतिक बागडोर पतनोन्मुख ब्राह्मण वर्ग के हॉथ में था। चूँकि यह औद्योगिक शहर नहीं था, जबकि मुंबई औद्योगिक शहर (व्यापारिक शहर तो वह पहले से ही था) के रूप में आकार ले रहा था। सन 1818 में पेशवाई के अंत और अंग्रेजी सरकार के हस्तक्षेप बढ़ने से पुना के पवित्र ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा मिलने में कठिनाई आने लगी थी। पेशवाई के अंत का स्वागत पुना के ब्राह्मणेत्तर समाज के द्वारा हुआ था। ब्राह्मण वर्ग हताश और अकेला पड़ता जा रहा था। बाद में उसने हिन्दू और मराठा गौरव की दुहाई देना शुरू किया। और तिलक के नेतृत्व में गणपित महोत्सव की शुरूआत हुई। एक ओर यह वर्ग प्राचीन भारतीय परंपरा पर लहालोट था, तो दूसरी तरफ चिपुणकर की निबंधमाला में अंग्रेजी शिक्षा की बड़ाई की गई थी।

फुले का शहर पुना पुनरुत्थानियों का नगर था। इसी नगर में सन 1848 में हंटर कमीशन की एक समिति का आगमन हुआ। यह आयोग सार्वजनिक क्षेत्रों व्यक्तियों के मिलने, उनसे पूछताछ करने के लिए पूरे देश में घूम रहा था। आयोग की सहायता के लिए ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में एक-एक समिति स्थापित की गई थी। इन प्रांतीय समितियों के माध्यम से हर प्रांत की शिक्षा संबंधी मुश्किलों को वहॉ के प्रमुख शिक्षाविदों या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग दर्ज़ करा रहे थे। इस समिति में कुछ लोगों ने लिखित रूप में अपने प्रस्ताव भेजे। जोतिबा उन्हीं लोगों में से एक थे। जोतिबा ने समिति को जो प्रस्ताव भेजा था, उसके मुख्य आशय इस प्रकार थे—

1-शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

2-ग्रामीण शिक्षा में खेती-किसानी, बढ़ई, कुम्हारी और बागवानी की पढ़ाई को जगह मिले। इस कौशल के लोग सरकारी अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाएं।

3- यूरोपीय अधिकारी द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण हो।

4-देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए और अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार स्वयं करे। सरकार अध्यापकों को वेतन देना सुनिश्चित करे।

5- सरकार किसानों से जो लगान वसूल करती है, उसका आधा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करे।

6- नगरपालिका के क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों के खर्च का वहन नगरपालिका उठाए। और नगरपालिका को सरकारी स्कूल खोलने के लिए सरकार अनुदान की व्यवस्था करे।

7- छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए और उसकी पहुँच गरीब बच्चों तक हो।

8- उच्च शिक्षा सभी के लिए हो और सरकार पाठ्यक्रम और पुस्तकों का निर्धाकरण और निर्माण कराए।

9- स्त्रियों के लिए भेदभाव रहित शिक्षा का प्रबंध सरकार स्वयं करे।

जोतिबा की यह मॉग लॉर्ड मैकाले के ‘फिल्ट्रेशन थियरी’ के एकदम उलट थी। लॉर्ड मैकाले मानता था कि ब्राह्मण वर्ग से होते हुए शिक्षा का प्रसार साधारण जन तक अपने आप हो जाएगा। इस मान्यता का विरोध करते फुले तत्कालीन बंबई (सन 1884) के सभी महाविद्यालयों में पढ़ रहे लोगों का जो विवरण दिया, उससे ब्रिटिश सरकार और मैकाले के दावे की पोल खुल गई। वह विवरण इस प्रकार है –

ब्राह्मण – 241

कायस्थ प्रभु – 29

क्षत्रिय – 13

वैश्य – 51

अछूत-पिछड़े एवं अन्य – शून्य

स्रोत – (महात्मा फुले: साहित्य और विचार, संपादक हरि नरके, पृ. 77, उच्च तंत्र शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार, नवंबर 1995) यह संदर्भ न्यू ब्राह्मिन (लेखक डॉ. रवींद्र कुमार) पुस्तक में दर्ज़ है।

फुले समाज में स्त्रियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते थे। वह इस वर्ग का निर्माण वर्ग के रूप में करना चाहते थे। इसीलिए मैकाले जैसे शिक्षाविदों का मुँह ताकने वाली गोरी सरकार का इंतजार किए बिना उन्होंने स्त्रियों के लिए पहली पाठशाला सन 1848 में पुणे में खोला (इसी साल दादाभाई नौरोजी ने भी बम्बई में नौ कन्याशालाओं को स्थापित किया)। और देश की पहली प्रधान शिक्षिका बनीं सावित्रीबाई फुले, जिन्हें उनकी सखी फातिमा शेख से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था। यही वह समय है, जब कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का दस्तावेज कम्युनिस्ट मेनोफेस्टो तैयार किया। जिस तरह मार्क्स की यह पुस्तक मजदूरों को संगठित होने की प्रेरणा देती है, उसी तरह सन 1869 में फुले की पुस्तक ‘ब्राह्मणांचे कसव’ (ब्राह्मणों की चालीकी) खेती-किसानी करने वाले सिमांत मजदूर, माली, चांडाल, महार, मातंग को एक होने की प्रेरण देती है और यह किताब इसी वर्ग को समर्पित भी है। गुलामगिरी अमेरिका के काले दासों को समर्पित है, जिन्हें तमाम कुर्बानियों के बाद आज़ादी प्राप्त हुई थी । फुले मानवतावादी थे। उन्हें थामस पेन की पुस्तक ‘the rights of human’ बहुत पसंद थी। मार्क्स का मुख्य सरोकार पूंजीवाद से शोषित कामगार वर्ग से जुडा था और फुले का ब्राह्मणवाद से उत्पीड़ित पिछड़े और स्त्री समाज से। फुले और मार्क्स समकालीन थे। भारत का समाज यूरोप की तुलना में अधिक जटिल था। यदि मार्क्सवाद और फुले के आंदोलन के बीच संवाद संभव हो पाया होता, तो भारत पूरी दुनिया में सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक परिवर्तन की अगुवाई करता। इससे जो साझी विरासत पैदा होती, वह हमारे लिए प्रेरणा की पूँजी होती ।

मिलीजुली राष्ट्रीय सोच का निर्माण और जोतिबा फुले का योगदान –

फुले के प्रयास से शिक्षा के साथ-साथ समाज उपचार के दूसरे कई कार्य संपन्न हुए। कामगारों और दिन भर कार्य करने वाली महिलाओं के लिए सन 1855 में उन्होंने नाईट स्कूल को शुरू किया । पूरे भारत में यह अपने तरह का अनोखा प्रयोग था। फुले का यह प्रयोग भी सफल रहा। इससे पुणे के पुरातनपंथी लोग घबड़ाए जरूर मगर उनका विरोध दब गया। सावित्रीबाई फुले और जोतिबा फुले जैसे कुछ दूसरे लोग यथा – जगन्नाथ शदाशिव, केशव शिवराम जोशी, विष्णु मोरेश्वर भिड़े और कृष्णशास्त्री चिपळुणकर के सहयोग से अछूतों-पिछड़ों और स्त्रियों में जागृति आने लगी। इसी साल स्थापित होने वाली संस्था कांग्रेस को भी अहसास हुआ कि पिछड़ों-अछूतों को बिना शामिल किए वह प्रासंगिक संगठन नहीं बन पाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने पॉचवें नंबर पर प्रस्ताव रखा – भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिना वंश, धर्म, जाति या वर्ण के भेदभाव के निर्वाचन या नामजद होकर कौंसिल का सदस्य हो सकता है। संभवत: यह पहली बार हुआ, जब सिद्धांत रूप में ही सही अछूतों के संगठन के बाहर दूसरे किसी अखिल भारतीय संगठन ने धर्म और जाति को छोड़कर योग्यता को वरीयता दिया। स्वयं अंग्रेजी सरकार को अपनी नाकामियों का अहसास होने लगा। उसने ‘बोर्ड ऑफ एजुकेशन’ को स्थापित किया। और शिक्षा को राज्य के अधीन किया।

सन सत्तावन में जब राजे-रजवाड़े और सेना के सिपाही अंग्रेजों से अपने स्वशासन, धार्मिक आजादी और पेंशन के लिए लड़ रहे थे, जिसे नवजागरण कहा गया, तब जोतिबा फुले ज्ञान की सत्ता में शूद्रों-अतिशूद्रों और स्त्रियों की सहभागिता स्थापित करने के लिए संस्थाएं स्थापित कर रहे थे। उन्होंने नाना साहेब से सवाल भी किया कि जब ब्राह्मण और उच्च जातियों के लोग दलितों का उत्पी़ड़न कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि नाना साहेब पेशवा जो ब्राह्मणों के नेता हैं, ब्राह्मण होने के अधिकार का प्रयोग अंग्रेजों के जाने के बाद नहीं करेंगे?

निश्चित रूप से सन सत्तावन की लड़ाई ने अंग्रेजों को निराश किया। उन्हें भारत की ताकत का अहसास हुआ। सन सत्तावन एक उपलब्धि है, मगर जोतिबा फुले का कार्य भी उतने ही वजन की उपलब्धि है, जिसके ‘सत्यशोधक समाज’ की सदस्य ताराबाई शिंदे ने ‘स्त्री-पुरुष’ तुलना लिखकर भारत में स्त्री आजादी और हक को नया तेवर दिया। जरूरत है कि नवजागरण की बहुस्वरता को सुना और समझा जाए, क्योंकि इस बहुस्वरता से ही आधुनिक किस्म के भारतीय लोकतंत्र का विकास हो पाया है।

(जनार्दन, सहायक प्राध्यापक

हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय)

फ़ीचर्ड इमेज गूगल से साभार