12 अप्रैल स्मृति दिवस पर

कोरोना महामारी के दौरान हमने साहित्य व समाज के ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को खोया है जिनकी बेहद जरूरत थी। दूसरी लहर का कहर ज्यादा ही घातक था। इसकी चपेट में कवि, कथाकार व गद्यकार लालसा लाल तरंग आये और पिछले साल 12 अप्रैल को उनका निधन हुआ। उस वक्त उम्र 80 के पार थी लेकिन सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में वे जिस तरह सक्रिय थे, उससे नहीं लगता था कि वे इतनी जल्दी इस दुनिया से विदा ले लेंगे। कहिए तो उन्होंने अपनी उम्र को मात दे रखा था। उनकी सृजनात्मक सक्रियता कई दिशा में थी। वे मुक्तिबोध के नाटकों पर काम कर रहे थे। उनकी मान्यता थी कि इस पर यथोचित काम नहीं हुआ है। ‘जीना इसी का नाम है’ शीर्षक से वे अपना संस्मरण लिख रहे थे। उसके करीब 50 पन्ने लिख भी चुके थे। उनके अचानक चले जाने से यह अधूरा रह गया।

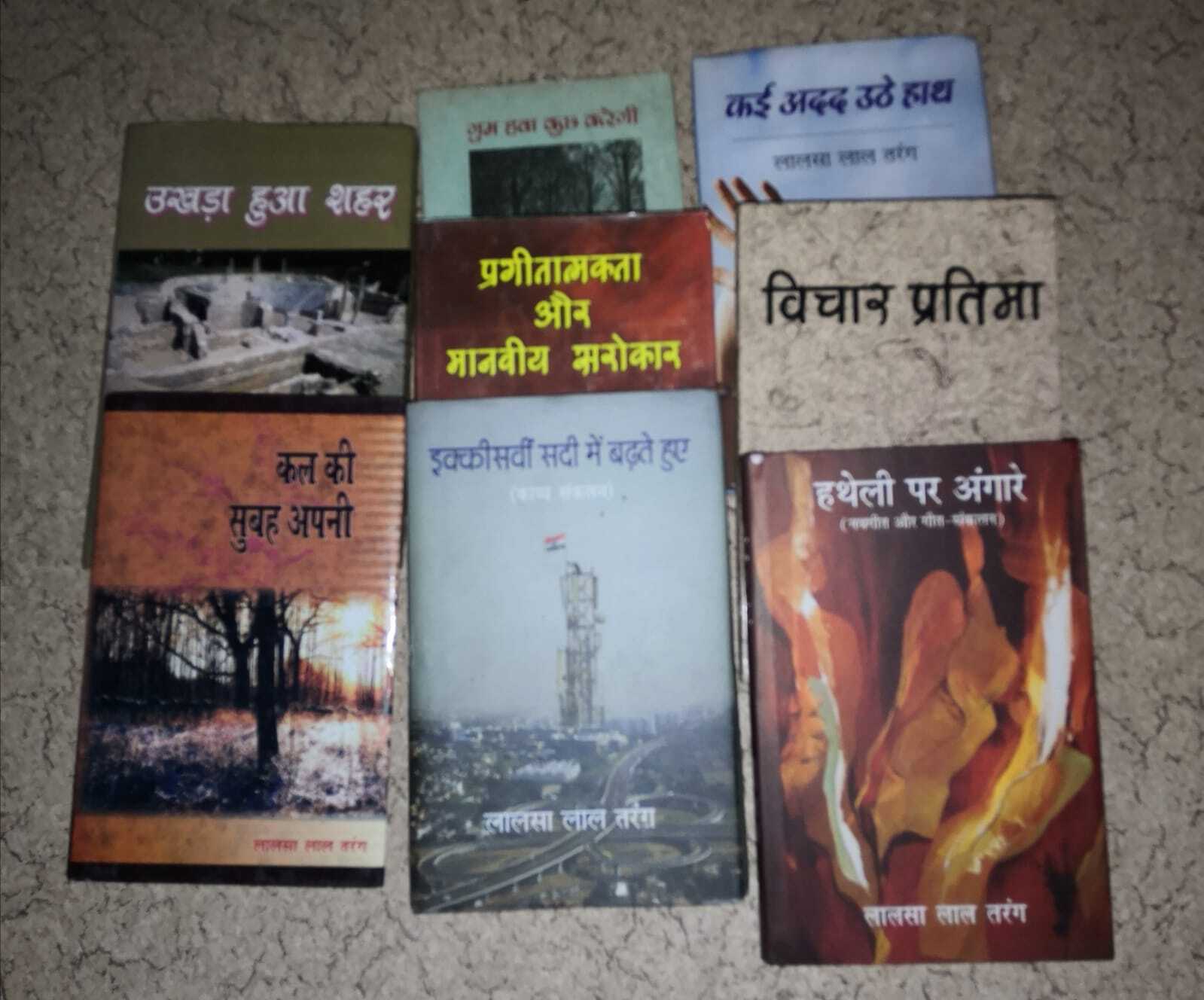

तरंग जी की पुत्री प्रगति श्रीवास्तव बताती हैं कि इन दिनों वे तीन किताबों पर काम कर रहे थे। उसमें कहानी संग्रह ‘संघर्ष’, हिंदी गजल संग्रह ‘जिंदगी यह भी’ तथा मुक्तिबोध को केंद्र करके ‘कहानियां और आधुनिक परिवेश’ शामिल था। इन्हें पूरा करने तथा छपाने को लेकर काफी संजीदा थे। उनके निधन के बाद नमन प्रकाशन, कानपुर से ‘प्रगीतात्मक्ता एवं मानवीय सरोकार’ का दूसरा संस्करण छप कर आया जो उन्हीं को समर्पित है।

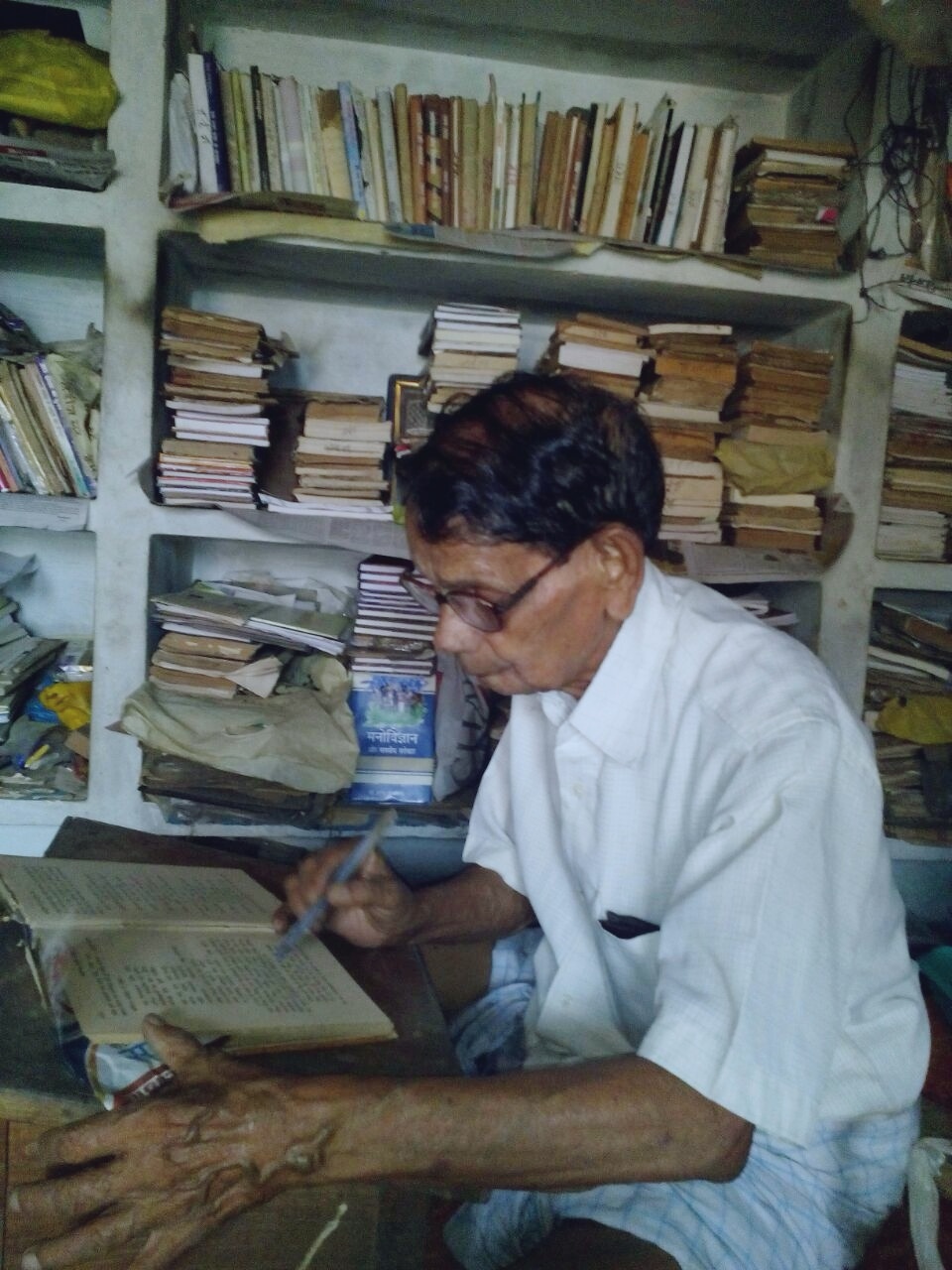

इस तरह तरंग जी सृजन के विविध क्षेत्र में क्रियाशील थे। साहित्य और किताबों से अपने प्रेम को उन्होंने अपनी कविता में कुछ यूं व्यक्त किया है ‘यह किताबें आपको-हमको हंसाती है/यह किताबें जीने की कला सिखाती है/ज्ञान के जिस बिंदु तक हम चाहे पहुंचना/पुस्तकें ही लक्ष्य पथ को दिखाती हैं।’

लालसा लाल तरंग का जन्म 5 जुलाई 1938 को आजमगढ़ जिले के ग्राम हरैया (खलीफतपुर) में हुआ था। शिक्षा-दीक्षा आजमगढ़ में हुई। बाद में सेवा में रहते हुए आगे की पढ़ाई की। बिहार के बेगूसराय जिले के गड़हरा-बरौनी क्षेत्र से रेलवे कर्मचारी के रूप में सेवा की शुरुआत हुई। यहीं से उनके सामाजिक जीवन का आरंभ हुआ। वैसे तरंग जी ने गीत-काव्य से लेखन की शुरुआत किशोरावस्था में कर दी थी लेकिन गड़हरा बरौनी में सेवा में रहते हुए इनके लेखन में जहां कलात्मक गहराई, अभिव्यक्ति में विविधता तथा वैचारिक स्पष्टता व प्रखरता आई, वहीं उनकें व्यक्ति का रूपांतरण हुआ। उनमें सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता आई।

बिहार की अंग भूमि के नाम से ख्यात यह क्षेत्र राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि रही है, वहीं जनप्रिय कम्युनिस्ट नेता चंद्रशेखर सिंह का भी यह क्षेत्र रहा है। 70-80 के दशक में यह क्षेत्र साहित्य में उभरी त्रयी के लिए जाना जाता था जिसमें तरंग जी के साथ निरंजन और रामेश्वर प्रशांत भी शामिल थे। प्रगतिशील-जनवादी साहित्य में इन तीनों की अपनी पहचान थी।

लालसा लाल तरंग ने पूर्वाेत्तर रेलवे में विविध पदों पर काम किया। एक तरफ जहां उनका जुड़ाव प्रगतिशील लेखक संघ से था, वहीं रेल कर्मचारियों के संगठन में भी उनकी सक्रियता थी। वे भाकपा के ट्रेड यूनियन संगठन एटक से संबद्ध पूर्वाेत्तर रेलवे मजदूर सभा तथा बाद में पूर्वाेत्तर रेलवे मजदूर यूनियन में एक सक्रिय कार्यकर्ता की जिम्मेदारी निभाई। आंदोलनों में अपनी भूमिका के कारण उन्हें दो बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। तीन बार वे निलंबित हुए। बाद में ससम्मान उनकी वापसी हुई। सेवा के आखिरी पांच वर्षों तक राजभाषा अधीक्षक व राजपत्रित पदाधिकारी की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जुलाई 1996 में वे सेवा से मुक्त हुए। उसके बाद रेलवे के एक उपक्रम में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कुछ साल काम किया। आजमगढ़ उनका अन्तिम पड़ाव था। बाद में यही उनकी सृजन-भूमि बनी। वे प्रगतिशील लेखक संघ की आजमगढ़ ईकाई के अध्यक्ष बनाये गये और जीवन के अन्तम समय तक इस पद पर रहे।

लालसा लाल तरंग ने विपुल साहित्य की रचना की है। दर्जनभर से ऊपर उनकी साहित्यिक कृतियां हैं। ढाई दर्जन से अधिक पत्र-पत्रिकाओं, साझा संकलनों तथा स्मारिकाओं का उन्होंने संपादन किया। उनका साहित्य जीवन के रंग और राग में सराबोर है। अपने सृजन का आरंभ गीतों से भले किया हो, लेकिन उनका लेखन किसी एक विधा तक सीमित नहीं रहा है।

उन्होंने कविता की विभिन्न शैलियों में लिखा जैसे गीत, नवगीत, गजल, छंद मुक्त आदि। तरंग जी ने कहानियां भी लिखीं। उनके तीन कथा संग्रह प्रकाशित हैं। उनका पहला संग्रह है ‘कई अदद उठे हाथ’। यह 1978 में आया। इसका दूसरा संस्करण 2016 में प्रकाशित हुआ। उनका दूसरा कथा संग्रह ‘सुबह का पैगाम’ था तो तीसरा संग्रह ‘उखड़ा हुआ शहर’। यह 2009 में प्रकाशित हुआ।

उनका चौथा संग्रह ‘संघर्ष’ प्रकाशन की प्रक्रिया में था, तभी निधन हो गया। इन संकलनों में उनकी 5 दर्जन से अधिक कहानियाँ संकलित हैं। इनकी कहानियां हमारे समय-समाज के बीच की हैं। इनके पात्र गढ़े गए नहीं है बल्कि वे हमारे आसपास के हैं और घटनाएं भी हमारे इर्द-गिर्द की हैं जिन्हें लेकर ही उन्होंने कहानियां लिखी हैं। इनके केंद्र में आम आदमी है, मजदूर किसान है व शोषित पीड़ित आवाम है। यहां उनका संघर्ष है। हमारे समाज में जो कदाचार है, कहानियां इसे उद्घाटित करती हैं।

लालसा लाल तरंग की वैचारिकी की निर्मिति में रेल कर्मचारियों के आंदोलन और वामपंथी राजनीति से जुड़ाव की भूमिका रही है। उनकी रचनाओं में प्रगतिशील वैचारिक उष्णता मिलती है। उन्होंने न सिर्फ सृजनात्मक साहित्य की रचना की बल्कि वैचारिक प्रश्नों पर भी आलेख लिखे। ऐसी ही कृति है ‘विचार प्रतिमा’। उनके लिए प्रेमचंद, डॉ रामविलास शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, राहुल सांकृत्यायन, मुक्तिबोध आदि वैचारिक प्रतिमाएं हैं। यह कृति उन पर लिखे लेखों का संकलन है। तरंग जी ने इन रचनाकारों के सृजन के उन पहलुओं पर विचार किया है जिस पर आमतौर पर कम बातें हुई हैं जैसे प्रेमचंद और राहुल के नाटकों तथा मुक्तिबोध की अधूरी और अपूर्ण कहानियां। उनकी एक अन्य गद्य कृति है ‘प्रगीतात्मकता और मानवीय सरोकार’। तरंग जी ने इसमें गीत विधा के मानवीय सरोकार के विविध पहलुओं पर विचार किया है।

जैसा कि आरम्भ में ही इस बात का उल्लेख है कि लालसा लाल तरंग ने अपनी सृजन यात्रा का आरंभ गीत और नवगीत से किया था। सातवें दशक के बाद का दौर समकालीन कविता का रहा है। इस दौर में गीत विधा उपेक्षित हुई। कहा भी गया कि ‘गीत हो, नवगीत हो या नव नव गीत हो, वह आधुनिक भावबोध और संवेदना को व्यक्त करने में सक्षम नहीं है’। कहने का आशय है कि जीवन की जटिलता, खुरदुरापन और जद्दोजहद से निर्मित समकालीन यथार्थ को व्यक्त करना गीत विधा में संभव नहीं है। गीतों की विशेषता मुलायमियत, कोमलता, मार्मिकता और भावुकता है। समय की मांग है कि कविता को यथार्थपरक और आक्रामक बनाया जाए। यही कारण था कि उस दौर में गीत विधा को साहित्य से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

लालसा लाल तरंग इस विचार के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने गीतों और नवगीतों की रचना की। इसके साथ ही छन्दमुक्त कविताएं भी लिखीं। ऐसी ही कविताओं का संकलन है ‘इक्कीसवीं सदी में बढ़ते हुए’। कैसी है यह सदी? वे अपनी कविता में कहते हैंः ‘गठरी में पिछली सदी की बेकारी, गरीबी, घोटाले/कर्ज का भार, अन्याय, शोषण, बलात्कार भ्रष्टाचार/भुखमरी, आतंकवाद और अराष्ट्रीयता बांधे हूं /सांप्रदायिकता और अपहरण के धागों से/21वीं सदी की राह पर बढ़ता जा रहा हूं/कि शायद कुछ हल्का हो सकूं…./मैं सोच रहा हूं/इस सदी का विकट रास्ता/कैसे कैसे तय होगा?’

तरंग जी की समझ है कि यह सदी लूट और झूठ की है। हमें असली और नकली के फर्क को समझना होगा। आम आदमी समस्याओं से घिरा है। उसके पास प्रश्न ही प्रश्न है। इसका उत्तर मजदूरों, किसानों अर्थात श्रमिक वर्ग के पास जाकर ही मिलेगा। वे कहते हैंः ‘मेरे दोस्त! …उधर देखो /…हलवाहे हैं – हल्के तेज फालों के साथ/मजदूर हैं – टांगे, गैंता, हंसिया, हथौड़े, रुखानी के साथ/किसान हैं – पसीनों से सींचते खेत/उगाते फसल अपनी बाहों के बल/छात्र-नौजवान भी हैं …../कक्षाएं लेते शिक्षक/उनसे मिलो! वे तुम्हारे कंधे से कंधा मिलायेंगे/फिर तुम निराश कभी नहीं लौटोगे।’

तरंग जी की कविताओं में श्रम संस्कृति छलछलाती हुई मिलती है। कविता और अभिव्यक्ति में उम्मीद की डोर को उन्होंने मजबूती से पकड़ा तथा सैकड़ों गीतों की रचना की। ‘गुम हवा कुछ कहेगी’ और ‘हथेली पर अंगारे’ उनके गीत व नवगीत के संकलन हैं। संस्कृति पर जो हमले हो रहे हैं, उसे लेकर उनमें सजगता है। वह जानते हैं कि यह राज कैसा है। इसीलिए कहते भी हैं कि ‘आप कुछ करें’। वे अपने गीतों में ‘इंकलाब की डुगडुगी’ बजाते हैं। प्रसिद्ध कवि रामकुमार कृषक का कहना है कि ‘तरंग जी के गीत मशालों के ना सही, अंगारों के गीत अवश्य हैं और फिर हथेली पर रखे हुए अंगारे। उनके ताप या तासीर को कवि स्वयं महसूस करना चाहता है। उसकी सार्थकता महज दर्शक होने में नहीं, भोक्ता होने में है। समकालीन यथार्थ उसके लिए किसी दृश्य की तरह नहीं बल्कि हथेली पर रखी सच्चाई की तरह है।’

बात अधूरी रहेगी यदि हम तरंग जी की गजलों पर बात न करें। यहां अंधेरा के बरक्स उजाला, रात के बरक्स सुबह अर्थात गुलामी की जगह आजादी की चाहत है, उसका संघर्ष है। इस उम्मीद को कविता जिलाये रखती है। यही उसका काम भी है कि वह निराशा की चादर को तार-तार कर दे और आशा की किरण छिटकाए कि सब रौशन हो जाय। लालसा लाल तरंग जानते हैं ‘सुबह हो जाए’ की चाह हाथ पर हाथ रखे रहने से नहीं पूरी होगी। इसीलिए अपनी ग़ज़ल में ‘करिए कुछ ऐसी करामात’ और ‘रोपिए अपने आख्तियारात’ जैसी बात वे कहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि भले अभी रात है लेकिन ‘कल की सुबह अपनी’ है। इसी शीर्षक से प्रकाशित उनकी गजलों का संग्रह है जिसमें उनकी 60 ग़ज़लें संकलित हैं। वे कहते हैंः ‘ओस की पीठ पर है रात, सुबह हो जाए/करिए कुछ ऐसी करामात, सुबह हो जाए/आवाजें तेज हुईं अब गुमसुम निहत्थों की/रोपिए अपने आख्तियारात, सुबह हो जाए।’