( लेखिका राधाकुमार का यह लेख ‘ द हिन्दू ’ 20 दिसंबर को प्रकाशित हुआ है। इसका हिन्दी अनुवाद समकालीन जनमत के लिए दिनेश अस्थाना ने किया है)

राष्ट्रपति के अगस्त 2019 के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के भ्रमोत्पादक फैसले के अगले दिन से ही जम्मू और कश्मीर की स्वायत्तता छीन लिए जाने और फौरी तौर पर संसद की अवनति करके इसके निर्वहन किए जाने और इस राज्य का दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किए जाने पर पर्याप्त और शानदार चीरफाड़ की गयी है।

शेष भारत पर इस फैसले जो प्रभाव पड़नेवाला है उसपर भी ढेरों चर्चाएं हुई हैं। यह फैसला राज्यत्व और उसके विभाजन, अनुदान, राज्य की पूर्व-निर्धारित शक्तियों में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी केंद्र के मुक़ाबले राज्य की स्थिति को कमतर करता है और राष्ट्रपति शासन जैसे अल्पकालीन आपातकाल में लंबी अवधि के राजनीतिक और क्षेत्रीय फैसले लिए जाने का नियमन भी करता है।

इसके अतिरिक्त तीन मुद्दे और भी हैं जिनपर बहुत कम बातें हुई हैं: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के धरातल पर इस फैसले का मतलब क्या है, न्यायालय की नज़र में शांति और सुरक्षा पर यह फैसला हमें क्या बतलाता है, और भारत के लोकतन्त्र के धरातल पर इस फैसले का मतलब क्या है।

जमीनी तौर पर इस फैसले का स्वागत एक चुप्पी के साथ किया गया है, यह जम्मू के लिए अस्पष्ट है, कारगिल के लिए निराशाजनक है और लद्दाख के लिए (रिजर्वेशन्स के साथ) स्वागतयोग्य है और घाटी के लिए अशुभ है। जम्मू के लिए इसकी अस्पष्टता का केंद्र विंदु 2019 के बाद इसकी आर्थिक बेदखली का अनुभव है, जब उपराज्यपाल के प्रशासन ने व्यापार,खुदरा व्यवसाय और खदन के अधिकार स्थानीय उद्योगों के स्थान पर राष्ट्र-स्तरीय ठेकेदारों को दे दिये। लद्दाख में कारगिल की निराशा इस तथ्य में निहित है कि यहाँ की बहुसंख्यक शिया आबादी घाटी से संबंध बनाए रखना चाहती है। घाटी से अलगाव का लेह में स्वागत के मूल में उपराज्यपाल के स्थान पर एक चुनी हुई सरकार के प्रशासन में होने की प्रबल इच्छा है।

घाटी पर प्रभाव

निस्संदेह घाटी पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है, यहाँ फैसले के साथ यह बहु-प्रसारित विश्वास भी प्रबलित है कि शेष भारत कश्मीरियों को पसंद नहीं करता और उनकी आवाज़ को बारहा खामोश कर दिया जाता है। यदि बहुत कम कहा जाये तो भी जिन परिस्थितियों में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने अपना 5 अगस्त का आदेश पारित किया था वे मनमानी थीं। जुलाई के आखीर में वहाँ अतिरिक्त फौजें भेजी गईं थीं, 5,500 से ज्यादा कश्मीरी नेता और कार्यकर्ता एक दिन पहले ही हिरासत में ले लिए गए थे जिनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे, चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई थी और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर एक सघन काला पर्दा दाल दिया गया था।

यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति के आदेशों की पूर्वपीठिका स्वरूप इन घटनाओं के सारांश का उल्लेख न तो मुख्य फैसले में है और न ही बाकी फैसलों में।

युद्ध जैसी स्थितियों में की जानेवाली कार्यवाहियों की भयावहता को स्वीकार करने के स्थान पर न्यायाधीशों ने अगस्त 2019 में राष्ट्रपति के आदेश और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की पूर्वपीठिका के रूप में अमरनाथ यात्रा पर सुरक्षा के खतरों को स्वीकार किया- जिसके बारे में इसके बाद कुछ भी कभी नहीं सुनाई दिया, कि इसकी जड़ कहाँ थी या इससे कैसे मुक़ाबला किया गया। प्रशासन के इस दावे के बावजूद कि स्थितियों में पर्याप्त सुधार हुआ है, जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्ज़ा बहाल करने में देरी के लिए सुरक्षा कारणों को ही स्वीकार किया गया है।

आँख मूँद कर तथाकथित सुरक्षा कारणों को स्वीकार कर लिया जाना खतरनाक हो सकता है। इसी के चलते पिछले आठ सालों में अनगिनत पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि हास्य कलाकारों की भी अनावश्यक गिरफ्तारियाँ हुई हैं और वे अप्रमाणित गैरकानूनी गतिविधियों/देशद्रोह के आरोपों में जेलों में सड़ रहे हैं। सुरक्षा कारणों की जांच में विफलता ने नीतियों और आंतरिक एवं वाह्य टकरावों से निपटने के कार्य निष्पादन पर की जानेवाली बहसों पर ताला जड़ दिया है, मणिपुर में जारी गृह-कलह पर संसद की आधी-अधूरी बहसों में इसे साफ देखा जा सकता है। यद्यपि फरवरी 2019 में पुलवामा में एक आतंकी हमले में अर्धसैनिक बल के 40 सिपाहियों की मौत में सुरक्षा चूक के संकेत स्पष्ट थे फिर भी इसकी जांच कभी प्रकाशित नहीं की गई। क्या पता हमें अभी हालिया सुरक्षा-चूक के सत्य के बारे में भी कोई जानकारी मिलेगी या नहीं जिसके चलते कुछ नौजवानों ने संसद को धुआँ-धुआँ कर दिया। फिर भी प्रक्रिया से संबन्धित सुधारों को लेकर नीतिगत जवाबदेही संकटाकीर्ण ही है।

बढ़ती हिंसा, अधिकारों का हनन

न्यायमूर्ति एस0के0 कौल के हालिया फैसले के अंतिम भाग में जम्मू और कश्मीर में अधिकारों के हनन का संज्ञान लिया गया हैं। पर लगता है कि, जैसा कि मुख्य फैसले में भी है, यहाँ भी अगस्त 2019 में और उसके बाद से मानवीय एवं राजनीतिक अधिकारों के हनन को दरगुजर ही किया जा रहा है। इससे भी बुरा यह है कि भारत के अपने ही अनुभव , कि आंतरिक कलह का सर्वोत्तम समाधान शांति के प्रयास ही हैं, दोनों में इसे नज़र अंदाज़ किया गया है। उपलब्ध आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि भारत-पाकिस्तान युद्धविराम समझौते के क्षरण के साथ ही जब से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिशोधन और सेंसरशिप की नीति अपनाई है उसके बाद से जम्मू और कश्मीर में हिंसा का ग्राफ क्रमशः ऊपर चढ़ता जा रहा है। बरक्स इसके 2002-13 की अवधि में इन आंकड़ों का ग्राफ तेजी से गिर रहा था।

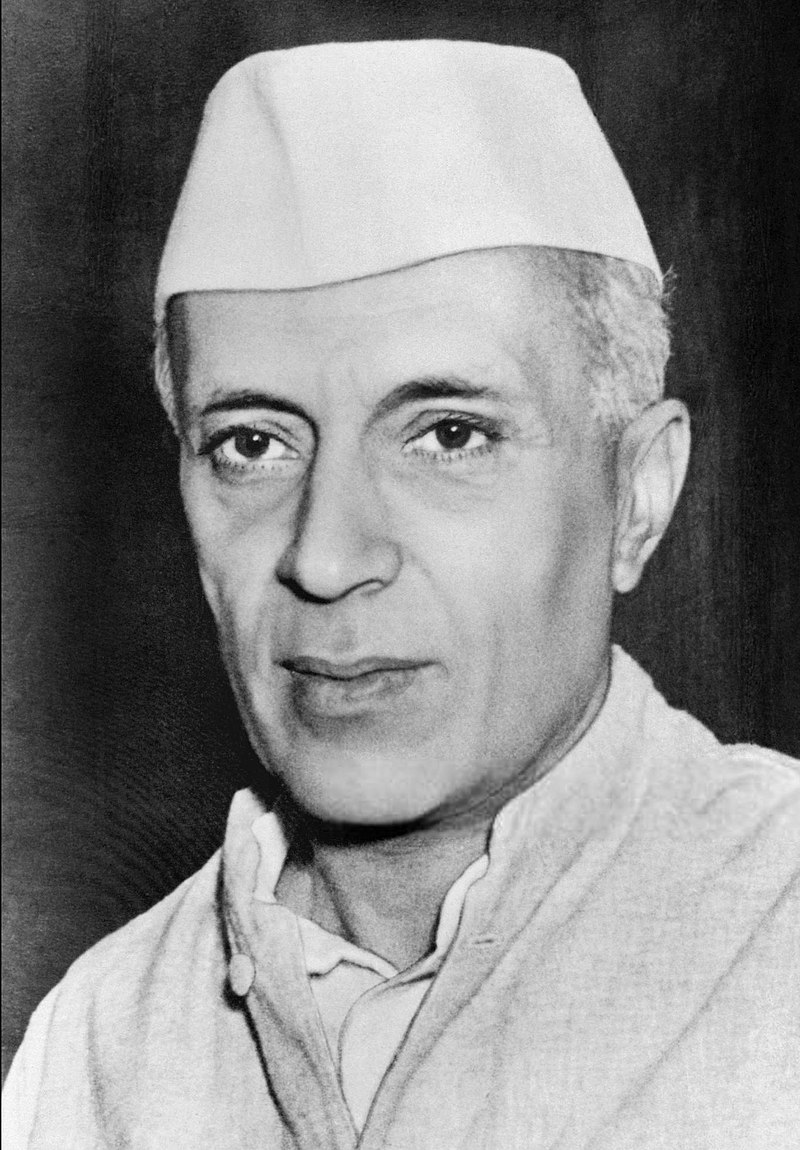

दूसरे शब्दों में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसीटर जनरल ने 2016-18 की अवधि में हिंसा में जिस बढ़ोत्तरी को संदर्भित किया है, उसका प्रत्युत्तर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह प्रशासन में पाकिस्तान के साथ शांतिवार्ताओं के दौरान राज्य में धरातल पर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में किए जाने वाले सुधारों में बखूबी मिल जाता है। दूसरी ओर, अगस्त 2019 में अपनाई गई कठोर नीतियों और उसकी आड़ में की गई कार्यवाहियों को विधिसम्मत ठहराये जाने से, लोकतन्त्र की जरा सी झलक मिलते ही हिंसा की प्रवृत्ति में तेजी से बढ़ोत्तरी का खतरा बना ही रहता है।

जैसा कि न्यायमूर्ति कौल की सलाह प्रतीत होती है, क्या इस अंतर को पाटने के लिए किसी ‘सत्य एवं समाधान आयोग’ की संभावना बनती है? ऐसा प्रस्ताव एक दशक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने दिया था पर इसका कोई समर्थक नहीं मिल सका। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को सत्ता सौंपने के लिए किए गए शांति समझौते के संदर्भ में गठित दक्षिण अफ्रीकी आयोग के विपरीत ओमर अब्दुल्ला का प्रस्ताव ऐसे समय आया था जब पाकिस्तान के साथ शांति-वार्ता पहले तो जनरल मुशर्रफ के अनुरोध पर और फिर मुंबई आतंकी हमले के चलते विफल हो चुकी थी। इन सबके बावजूद शांति-प्रक्रिया के पश्च-परिणाम 2014 तक जारी रहे।

इसके विपरीत आज जम्मू और कश्मीर में शांति-प्रक्रिया ठप पड़ी है। इससे कहीं एकदम अलग, स्वायत्तता की समाप्ति और किसी समय के प्रदेश से बाहर के विकासकर्ताओं और उद्योगपतियों के प्रति प्रशासकीय पक्षपात को विधिक मान्यता प्रदान करना, घाटी के अलग-थलग पड़ जाने को और भी कठोर बना देगा। इन हालात में समाधान कौन करेगा और किससे ?

यह खाका कारगर हो सकता है

बहुत से लोग पूछते हैं: ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ें? इस संबंध में मेरे जवाब से किसी को खुशी नहीं होगी।

संघीय प्रशासन नए सिरे से शांति-प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकता था। वह वापस राज्य का दर्जा दे सकता था और चुनाव करवा सकता था। वह अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता बहाल कर सकता था। लेकिन इसके बाद गुस्से के अचानक उबाल के लिए तैयार रहना होता, जिसे अब तक गिरफ्तारी या और दूसरे दमन द्वारा दबा कर रखा गया है और उस गुस्से का जवाब सहानुभूति और समझदारी के साथ देना होता, गोलियों और जेल की सलाखों से नहीं। लंबे समय बाद अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के ही खाके पर लौटने की जरूरत होगी। उस खाके में हथियारबंद समूहों से हथियार रखवाने और उस क्षेत्र को सैन्य गतिविधियों से मुक्त रखने का प्रविधान है, जम्मू और कश्मीर और उसके पाक अधिकृत हिस्से दोनों को स्वायत्तता मिले और दोनों के बीच सॉफ्ट बार्डर विकसित किया जाय (जिसमें सीमा पार करने के लिए बहुत मामूली छान-बीन हो) और पूरे अतीत के कश्मीरी राज के संयुक्त विकास के प्रावधान हों।

मुझे नहीं लगता कि वर्तमान प्रशासन इस खाके को कारगर समझेगा और न ही मेरे ज़ेहन में दूसरा कोई समाधान आता है जो कारगर हो। हो सकता है कि मुझसे बेहतर सोच वाले लोगों के पास कोई दूसरा समाधान हो।