कार्तिक राय

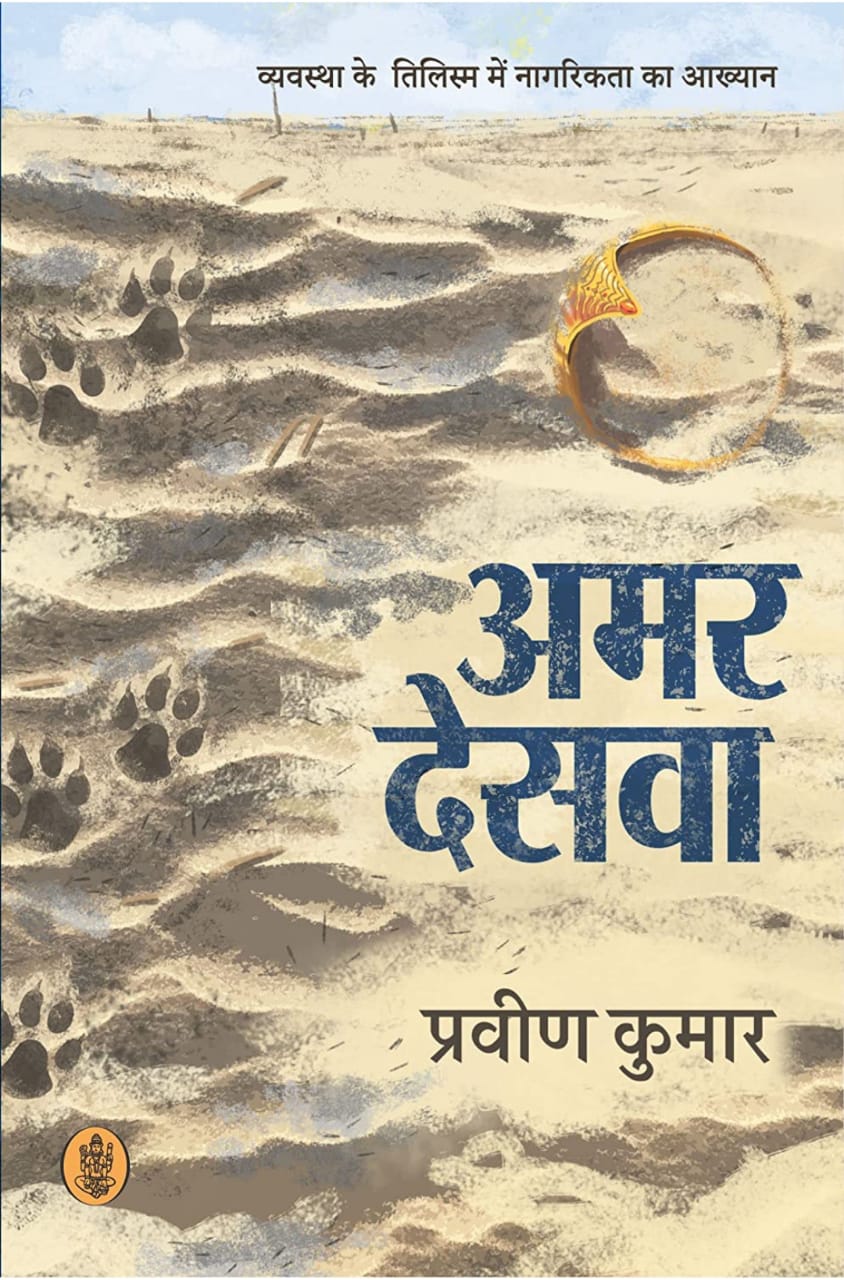

चर्चित कहानियाँ ‘ छबीला रंगबाज़ का शहर ’ और ‘ वास्को डी गामा की साईकिल ’ से अपनी पहचान बना चुके प्रवीण कुमार का प्रथम उपन्यास ‘अमर देसवा’ (2022) कोरोनाकालीन मनःस्थितियों का कारुणिक आख्यान है। यह उपन्यास अपने कथा तत्व और शैल्पिक बुनावट में सहजता से उन बिन्दुओं की शिनाख़्त करता है जिसे शासन तंत्र अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए अंधाधुंध इस्तेमाल करता है।

बतर्ज़ उपन्यासकार यह उपन्यास सत्तानवे (97) दिन में लिखा गया है। कोरोना जैसी महामारी में हजारों-लाखों लोगों का संक्रमण और मौत के आंकड़ों की हेराफेरी के साथ ही झूठे प्रचार-तंत्र ने सत्ता व्यवस्था की दुर्नीतियों को उजागर कर दिया। इस वैश्विक महामारी की ज़द में पूरी दुनिया ने मानव निर्मित उपलब्धियों को सरपरस्त होते देखा तो पूरी दुनिया की एक इकाई को लाभ के लिए लालायित होते भी देखा। आपदा कैसे कुछ वर्गों के लिए अवसर बन गया और देखते ही देखते धनवान हो या निर्धन सबके लिए मुनाफ़ा मनुष्यता से अधिक प्राथमिक हो गया। उपन्यास में कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका को प्रमुखता से केंद्र में रखा गया है। सरकार की मानवता विरोधी बंदी का आह्वान हो, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था हो या हजारों-लाखों मौतों का भयावह दृश्य आदि ने पूरे जनमानस को भयभीत कर दिया था।

उपन्यास का पूर्वार्द्ध पाठक को जितना संतुलित और छिटपुट हास्य-विनोद की भंगिमा में लिए रहता है, उत्तरार्द्ध उतना ही अचंभित कर देता है। उपन्यास का आरंभ एक नाली-निर्माण से शुरू होता है और अंत में भी वह निर्माणाधीन नाली जलभराव के कारण सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए मौत का सबब बनकर रह जाती है।

कोरोना की पहली लहर से देश संभला भी नहीं था कि दूसरी लहर ने देखते ही देखते पूरे देश को मसान में तब्दील कर दिया। इस महामारी ने जनतंत्र और उसकी नुमाइंदगी करने वाले नेताओं, बौद्धिक वर्गों, उद्योगपतियों, भ्रष्ट आचरण में संलिप्त शासन व्यवस्था के साथ-साथ आमजन की विकराल और अवसरवादी वृत्तियों को परत-दर-परत उकेरा है। उपन्यास के प्रमुख पात्रों के संवाद, उनकी गतिविधियाँ और महामारी के दौर में मानसिक असंतुलन ने जैसे उस वातावरण को पुनर्जीवित कर दिया है। डॉक्टर मंडल, एस. अमृत, रामायण, जापानी नागरिक ताकियो हाशिगावा प्रमुख पात्रों के साथ ही महंत महेन्द्रनाथ, डॉ. सी.पी., रजत उर्फ़ रज़्ज़ाक, कजरौटा, राम वचन राऊत उर्फ छोटू, हिरेन आदि अन्य पात्रों ने उपन्यास को सुगठित बनाया है। पात्रों की दृष्टि से यह उपन्यास मानवीय संवेदना की प्रत्येक तंतुओं को झंकृत करता है। डॉक्टर मंडल और वकील एस. अमृत के संवाद हो या रामायण और महंत महेन्द्रनाथ का या जापानी नागरिक ताकियो हाशिगावा और अमृत का संवाद, अमृत के साथ ही कजरौटा का संवाद आदि की रोचकता भाषा की रवानीयत के साथ मुद्दों की गंभीरता को भी बनाए रखता है।

राष्ट्र, नागरिकता और मनुष्यता के द्वंद्व में अमृत अंत समय तक नागरिक अधिकारों और नागरिक संकल्पना पर अडिग रहता है। डॉक्टर मंडल यथास्थितिवादी होते हुए भी नागरिकता के सवाल पर स्टेट को कठघरे में ले आते हैं। वे नागरिकता को ‘सभ्यता का जाली चेहरा’ करार देते हैं। वे साफ-साफ कहते हैं कि “मेरा मानना है कि नागरिकता मनुष्यता का एक छोटा-सा हिस्सा भर है। नागरिकता माने कमतर मनुष्य। एक लालची अवस्थिति। नियंता के पद पर मनुष्यता को न रखना ही भूल है।”[1] निसंदेह सभ्यताओं के विकास के साथ मनुष्य और मनुष्यता का कद घटता गया है। आज वह सिमटकर महज उपभोक्ता भर रह गया है। सत्ताएं इसी का लाभ उठाकर उन्हें नागरिक अधिकारों से निरंतर पीछे धकेल रही है। इस संदर्भ में डॉक्टर मंडल का मनुष्यता के पक्ष में चिंता जायज़ है “आज नागरिकता का संकट नहीं मनुष्यता का संकट है। मनुष्यता नागरिकता को तो बचा सकती है पर नागरिकता मनुष्यता को बचाने से रही।”[2]

उपन्यासकार की बड़ी सफलता है कि वह एकसाथ एक ही समय में मानव सभ्यता को विषाक्त कर देने वाली सभी शक्तियों के रक्तपिपासु चेहरे को बेनकाब करते हैं ; पूँजीवादी ताकतों का खेल, धार्मिक जड़ता का हैवानियत रूप, दलितों-पिछड़ों और आर्थिक रूप से बदहाल आमजन का खस्ताहाल जीवन, मजदूरों की दुरावस्था के जिम्मेदार अमानवीय व्यवस्था तथा बाजार तंत्र के साथ ही धार्मिक-सामाजिक पूर्वाग्रहों से युक्त लोगों की भीड़ ने सामाजिक न्याय को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को निकम्मा और बेईमान बना दिया है। हालत इस कदर शिकस्त है कि न्यायपालिका तक से न्याय की उम्मीद दुसाध्य है।

दूसरी लहर में तालाबंदी के बाद एक झटके में असंगठित मजदूर सड़क पर आ गए। हजारों किलोमीटर पैदल चलते-चलते हजारों की जानें चली गई। हजारों-लाखों युवा बेरोजगार हो गए। स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी तरह विफल हो चुकी शासन-प्रशासन तंत्र ने जनकल्याणकारी योजनाओं को जैसे मौत के आकड़ों के साथ ही दफ्न कर दिया था। अमृत के बीमार होने पर हिरेन का यह कहना कि “इस देश में अब कोई हमारा रखवाला नहीं भाभी जी। सरकारें मर चुकी हैं।”[3]

देश में चारों ओर फैले मातम और असहाय हो चुके आम आदमी के उद्गार हैं। इन विपरीत स्थितियों में पूँजीपोषित बाजारवादी क्रूरनीतियों ने मुनाफाखोरी की सारी हदें पार कर दी थी। ऑक्सीजन सिलींडरों की हजारों गुणा अधिक कीमत वसूलना हों या अस्पताल में इलाज़ के नाम पर लाखों-करोड़ों की लूट हो अथवा लाशों के दाह संस्कार के लिए / लाशों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस द्वारा लाखों रुपए की मांग करना आदि संदर्भों ने एक ही पल में मनुष्यता को शर्मशार कर दिया था। बाजार ने सबको अपने गिरफ्त में कस लिया था। महंत महेन्द्रनाथ जैसे भ्रष्ट धर्मध्वजाधारी और रामायण जैसे अति धनलोभी पात्रों तथा उनके द्वारा निर्मित रातोंरात अस्पतालों ने आम आदमी के जीवन और उसके शरीर को प्रयोगशाला बना दिया था। पैसे के आगे जैसे सब अंधे हो चुके थे। अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे आम आदमी की जान बचाने के विपरीत महेन्द्रनाथ का यह संदेश कि “जिन लोगों से तत्काल ज़्यादा फ़ायदा हो उनकी ही सुनी जाए, ऑक्सीजन सिलिंडर की काले-बाजारी की क़ीमत मरीज़ों से वसूली जाए, हॉस्पिटल के बढ़ते ख़र्चे को देखते हुए आईसीयू वार्ड के बेड की क़ीमत अस्थिर की जाए। जो ज़्यादा दे उनको ही भर्ती किया जाए।”[4]

यह क्रूरता पूँजी, धर्म और वर्चस्ववादी ताकतों के गठजोड़ की देन है जिनकी स्वार्थलिप्सा लाभ और लाभ कमाना ही है। इसके लिए चाहे गरीबों, वंचितों की बलि ही क्यों न देनी पड़ी। राज्य तंत्र ने आम जनता को इस महामारी के मौत के खेल में झोंक दिया था। राम बचन राऊत उर्फ छोटू की मौत भी किसी आश्चर्य और हैवानियत से कम नहीं। चिकित्सा विज्ञान की नव आप्लावित मसलहत ने छोटू के शरीर को आग की भट्ठी में झोंक दिया था। सुइयों-दवाइयों के ओवेरडोज़ ने उसके अधमरे शरीर को पूरी तरह निगल लिया था। अमृत के लिए छोटू की मौत हमेशा पहेली बनी रही। चिकित्सा विज्ञान की यह जालसाज़ी मानव सभ्यता के लिए त्रासदी है।

उपन्यास के सभी पात्रों की एक मनःस्थिति है कि वे जिन चीजों से भी नफरत करते हैं अंततः उन्हें उसी के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और उनके भीतर के प्रतिरोध की आग बुझने लगती है। कजरौटा का महंत महेन्द्रनाथ और डॉक्टर मण्डल का कम्पाउंडर रामायण के सामने झुकना कोरोना महामारी में क्षतिग्रस्त संबंधों की दरियाफ़्त करता है। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण एस. अमृत है। लगभग मरणासन्न अवस्था में वह उसी अस्पताल में और उन्हीं के हाथों ठीक होता है जिससे वह नफरत करता है। अस्पताल में होश आने पर अपने सामने रामायण को पाकर उसका मन प्रतिरोध के बजाय दूसरी मनःस्थिति में स्वयं को पाता है “अमृत की आँख भर आई। अब कहाँ से जुटाएगा अमृत लड़ने की ताक़त? उसे जिन-जिन चीज़ों से नफ़रत थी वह ठीक उन्हीं चीज़ों के सामने घुटनों के बल आ चुका था।”[5]

इस महामारी में अमृत के सामने ही उसके अपने दम तोड़ रहे थे। सैकड़ों चिताएँ जल रही थी। गंगा में लाशें बह रही थी। इतनी लाशों को एकसाथ देखना न सिर्फ अमृत के लिए बल्कि सभी के लिए भयावह स्वप्न की तरह था। उपन्यासकार स्वयं भी इस मानवीय त्रासदी को महसूस करते प्रतीत होता है। जगह-जगह उपन्यासकार का अपना मंतव्य उक्त मामले की गंभीरता को, नागरिक समाज का रवैया तथा राज्य की अमानवीय नीतियों पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। महामारी का उद्योग बनना और लाशों के दाह संस्कार के लिए भी त्राहि-त्राहि करते लोगों के आर्तनाद पर उपन्यासकार का कथन द्रष्टव्य है “महामारी ने उद्योग का रूप ले लिया था। पार्थिव देह को वहीं गंगा में समर्पित कर देने की इच्छा थी डाकसाहब की। पर अट्ठारह घंटे बाद बारी आनी थी। गंगा के तट पर त्राहि-त्राहि मची थी। कितनी लाशें संभालती गंगा?”[6]

विगत कई दशकों से नागरिक अधिकारों के दमन ने नागरिक मनुष्य से उसकी मनुष्यता के मूल्य को विनष्ट किया है। एक राज्य तंत्र अथवा राष्ट्र तंत्र की असफलता उस राष्ट्र की पूँजीवादी शक्तियों को अप्रत्याशित ताकतों से लैस करता है। किसी भी राष्ट्र में पूँजीवादी ताकतों का शक्तिशाली होना उस राष्ट्र के नागरिक अधिकारों का, उसके राष्ट्रीय भावना का तथा उसके मानवता की गरिमा का खंडित होना है। कोरोना महामारी में पूँजीवादी ताकतों और प्राइवेट सेक्टर को अप्रत्याशित लूट का मौका तो मिला ही साथ ही उसे धार्मिक आडंबर का एक निष्ठुर आवरण भी मिल गया था। पूँजी और धर्म के गठजोड़ ने जैसे राष्ट्र के नागरिकों को कीड़े-मकौड़े की तरह मसल दिया था। महंत महेन्द्रनाथ का अपने मालगोदाम को रातोंरात अस्पताल बनवाना तथा उसके प्रचार-प्रसार के लिए धार्मिक आवरण का सहारा लेना आदि घटनाएं इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। महंत अपने अस्पताल के प्रचार हेतु विज्ञापन में इलाज़ के साथ मठ के प्रसाद पर विशेष बल देता है “विज्ञापन में प्रामाणिक इलाज की गारंटी के साथ-साथ मठ के दिव्य प्रसाद का भी फ़ोटो थी। प्रसाद को काले कपड़े में बाँधकर रोगियों को मुफ़्त बाँटा जाता था। सिद्ध-मठ की भूमि से चिकित्सा-विज्ञान को मिलाने का दावा ऐसा जादुई रहा कि उसके असर से शहर को बचाना मुश्किल था।”[7]

जब सरकारें नागरिकों को मौत के रास्ते पर छोड़ दे तो ऐसे में सरकारों से सवाल पूछने वाली संस्थाओं, लोकतंत्र के अघोषित चौथे स्तंभ मीडिया की स्थिति क्या हो सकती है? यह सोचनीय है। महामारी में मरते हुए लोगों और इलाज के लिए दर-दर भटकते और कालाबाजारी में पस्त हो चुकी आम जनता के दुख-दर्द को दिखाने के बजाय अधिकांश मीडिया-समाचार पत्रों के संपादकों ने मंदिर निर्माण का नक्सा तो कभी कुत्ते की मौत पर आलाप करते दिखते हैं। इस दौर की यह भी एक भयानक त्रासदी है कि मीडिया को मरते हुए लोग नहीं मंदिर का नक्सा या मंदिर निर्माण की सूचनाएं वज़नी लगती है। यही नहीं “पूरा देश हाँफ रहा था और ख़बरों से अस्पताल, ऑक्सीज़न सिलिंडर और मरते मरीज़ों की खबरें गायब की जा रही थीं।”[8]

मरते-काँपते लोगों के स्थान पर टीवी में, ख़बरों में मंदिर निर्माण का नक्शा दिखाना, ‘ऑक्सीज़न सिलिंडर की जबरदस्त कालाबाजारी’, और ‘मौतों के आँकड़ों में अप्रत्याशित उछाल से शहर में हाहाकार’ आदि ख़बरों के स्थान पर कुत्तों की मौत को ख़बर बनाना इंसानी सभ्यता का रक्तप्लावित चेहरा था। इतिहास इसे भी याद रखेगा कि ‘लोग मर रहे थे और अख़बार में कुत्तों की मौतों की रपटें छप रही थी’। संपादकों की संवेदना लोगों की मौतों की तुलना में कुत्तों पर बिखर रही थी। पत्रकारिता का यह सत्ता-नशीं मंज़र हर पल लोकतंत्र की हत्या कर रहा है।

ताकियो हाशिगावा पूरे उपन्यास में एक कौंध की भाँति आते रहते हैं। अमृत के साथ उनका संवाद दार्शनिक भावभूमि तक पहुँचता है। उपन्यास के कुछ मूलमंत्र उनकी रोचक शब्दावली में अभिव्यक्त होते हैं। हाशिगावा ने दूसरे मुल्क के होने के बावजूद भारतीयता व स्वदेश प्रेम को जिस गहराई से समझा था वह देशभक्ति का प्रमाण-पत्र बाँटते असामाजिक तत्वों के लिए दूर की कौड़ी है। उनका कथन “कुस अस्ली हे…तबी कुस…नक्ली हे। अस्ली क्या हे…खोज्ना हे।”[9] अथवा मानव समाज में असली-नकली को परिभाषित करना कि –

“एक देह से, दूसरा देह को दरद न हो, यही शांति हे। देह मतलब बॉदी नहीं। पूरी धरती पर सब कुस।”

“तो नकली क्या है? बाघ दर्शन में डूब रहा था।”

“एक देह का दूसरी देह का किंग होना।” … …प्रॉफ़ित-लाभ नक्ली हे। गंगा अस्ली हे, खोज्ना हे।”[10]

एक ही पंक्ति में समस्या की जड़ को पकड़ना तथा मूल की तलाश न सिर्फ उनके व्यक्तित्व और उनके अनुसंधानवृत्ति का परिचायक है बल्कि अमृत के लिए भी किसी प्रबोधन से कम नहीं था। अमृत का व्यक्तित्व पूरे उपन्यास में इंकिलाबी तेवर लिए हुए रहता है। वह न्याय और नागरिक अधिकारों के लिए सदैव चिंतित रहता है। महंत महेन्द्रनाथ और निगम उपायुक्त की साँठ-गाँठ, महामारी के दौर में सदर अस्पतालों में घूसख़ोरी, सरकारी अमलों की अवैध ख़ातिरदारी, न्यायपालिका की धीमी चाल, छोटू की न्यायिक हत्या इत्यादि अनुभवों ने युवा एस. अमृत के नागरिक समाज अथवा विधि के शासन, संविधान संबंधी धारणाओं को हिलाकर रख दिया था। उसके भीतर की क्रांतिधर्मिता जैसे धीरे-धीरे रिसने लगी थी। वह व्यवस्था के सम्मुख नतमस्तक तो नहीं हुआ था पर उसका शिकार जरूर हो चुका था।

महामारी में स्टेट की भूमिका नदारद थी। अमृत इसका प्रत्यक्षदर्शी था और भुक्तभोगी भी। अमृत आज के उस हर एक युवा का प्रतिनिधित्व करता नजर आता है जो नागरिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व) के भाव को संवैधानिक तर्ज़ पर आगे बढ़ाना चाहता है। भ्रष्ट हो चुके तंत्र को क्रांति के बल पर बदलना चाहता है। एक स्थान पर वह डॉक्टर मंडल से साफ कहता है “डाकसाहब। लड़ने से चीज़ें बदलती हैं। बस इतना जानता हूँ मैं।”[11] यह भरोसा और विश्वास संविधान प्रदत्त है और आज का प्रत्येक सचेत युवा इन्हीं के बलबूते अपनी लड़ाई से दुनिया को सुंदर बनाने का स्वप्न देख रहा है।

उपन्यास में घटना विस्तार के दरम्यान कुछ स्वप्न कथा और अंतर्कथाएँ भी आती हैं। कथाओं के केन्द्र में भी अमृत ही है। अमृत कभी कथावाचक की भूमिका में होता है तो कभी वह स्वयं उसका भुक्तभोगी। महामारी की मनःस्थिति में अमृत कई तरह के विभ्रम और फैंटेसी का शिकार होता है। उसके स्वप्न में प्रायः बाघ और सफ़ेद/काले पंख लगे काला तेंदुआ दिखता है। काला तेंदुआ इस पूरे उपन्यास की विभीषिका को एक अलग ही धागे से जोड़े रखता है। कभी वह प्रतीकात्मक अर्थ में सत्ता का क्रूर शासक नजर आता है तो कभी पूँजी से अघाये वर्चस्ववादी ताकतों का खूनी चेहरा। वह काला तेंदुआ धीरे-धीरे अपने प्रतिगामी शक्तियों को अपने पक्ष में कर लेता है। उपन्यास के अंतिम अंशों में अमृत के प्रति उसका यह अट्टहास कि “उड़ने का बहुत शौक था न तुझे। अब तू मेरा है। साथ-साथ उड़ेंगे अब हम।”[12] बाघ और काले तेंदुए की लड़ाई में काला तेंदुआ जीत चुका था। प्रतिरोध की आग दबाई जा चुकी थी और धर्मध्वजाधारी, सत्ता का नरसंहारक अपने विजयीभाव पर अट्टहास कर रहा था। अमर देस की इन स्वप्न कथाओं-अंतर्कथाओं से उसके अपने नागरिक शिकस्त हो चुके थे। अमृत, चीन का बौद्ध भिक्षु किनकाकु और हाशिगावा इसके भागीदार रहे।

उपन्यासकार कोरोनाकालीन महामारी के चित्रण के साथ युवा मन के सवालों जैसे बेरोजगारी, सामाजिक विषमता, प्रेम करने की स्वतंत्रता, आज़ादी और संवैधानिक आस्थाओं के अनंतर सरकारी कामकाज, निगमों के भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाएँ, जनकल्याण योजनाओं की विफलता, धर्म का बाजारीकरण, बाजार का अप्रतिहत गर्जन आदि मुद्दों को उपन्यास के कथाक्रम में बड़े सलीके से संयोजित किया है। इन संदर्भों ने पूरी मानवीयता को कुछेक वर्षों में ही दूषित कर दिया है। इसका प्रभाव यह भी हुआ कि इंसानी जज़्बात अब बाजार के सुपुर्द है। वह इतना महत्वाकांक्षी हो चुका है कि उसे अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखता। स्वार्थ रूपी महत्वाकांक्षा पर लगाम जरूरी है। यथा “बड़े पेट वालों को पंख नहीं होने चाहिए मेरे बेटे। इससे सृष्टि नष्ट हो जाएगी।”[13] यह हिदायत के साथ ही जीवन का पाठ भी है।

उपन्यास का अंत जैसे वह मर्मस्थल है जहाँ नागरिक, नागरिकता से और मनुष्य, मनुष्यता की पदवी से पूर्णतः अपदस्थ हुआ दिखता है। कजरौटा अपने बेटे विजय को ही नहीं अपनी बेटी माधुरी को भी खो चुका था। अपनी बेटी की बची किताबों को आग के सुपुर्द करते हुए कजरौटा के शरीर का अंतिम अंगवस्त्र (धोती) भी छिन जाता है। इस महामारी और गैर जिम्मेदार सरकारी तंत्र ने कजरौटा जैसे लाखों-करोड़ों आमलोगों से उसके परिवार, उसकी जमा-पूँजी और उसकी आबरू तक को लूट लिया।

लेखक जैसे यह बार-बार यह कहना चाह रहा है कि जब तक बौद्धिक और जागरूक समाज अपने विमर्शों को लेकर शेष समाज से संवाद नहीं करेगा ; शेष जनता को अपने अधिकारों-कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं करेगा, धर्मध्वजाधारी पाखंडियों का पर्दाफाश नहीं करेगा तब तक सत्ताएं उन्हें विभाजित करती रहेंगी। नागरिक अधिकार समाप्त होते जायेंगे और इंसानियत कौड़ी की चीज़ रह जाएगी। जरूरी है कि सत्ताएं जब आवारा हो जाए तो सड़कें इंकिलाबी नारों से गूंज उठे। सवाल-जवाब का मुकम्मल राह निकले। वर्ण, वर्चस्व और एकाधिकार का क्षय हो, संवैधानिक मूल्यों का हस्तांतरण हो और राष्ट्र वैविध्यता के साथ आगे बढ़े।

भाषा की दृष्टि से भी यह उपन्यास अपने समय संदर्भों को रेखांकित करता है। हिंदी के साथ अँग्रेजी और विभिन्न लोकोक्तियों, मुहावरों, शब्दावलियों का सफल प्रयोग दिखता है। भाषा का निरंतर सर्जनात्मक रूप उपन्यासकार प्रवीण कुमार की मौलिक विशेषता है। अपने अमर देस से उनके ही नागरिकों की इस कदर विदाई उपन्यासकार के मानस को झकझोर देता है। अपने एक वार्ता में उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता पर बात रखते हुए वे कहते हैं “हिंदुस्तान ही अमर देस माना गया है और इसी देश की बड़ी आबादी की विदाई हो गई इस देश से, चिकित्सा के अभाव में। कुल मिलाकर एक स्टेट का फ़ेल्युर (Failure) पर लिखा गया है यह उपन्यास। कोविड के बहाने नागरिक अधिकारों के क्षतिग्रस्त होने की कथा है साथ ही कोविड महामारी में प्राइवेट सेक्टर की महालूट की कथा भी है।”[14]

कहना न होगा कि उपन्यासकार ने नागरिक, विधि, संविधान और शासनिक निकायों की उदासीनता को आईना दिखाया है। पीड़ा, मातम और दुख के क्षणों से निःसृत यह कृति जीवन में आए अचानक घनघोर अवसाद, भय, आतंक और व्यवस्था के दोहरे चरित्र को खुले रूप में हमारे सामने रखता है। महामारी के इतिहास में आँकड़ों और सूचनाओं से इतर यह उपन्यास उन अलखित अनुभूतियों का जीवन्त दस्तावेज़ है जो महामारी की विभीषिका और त्रासदी को कारुणिक आख्यान के रूप में प्रस्तुत करते हैं जहाँ पाठक की संवेदना ही महामारी का साक्ष्य बन जाती है।

___ ____ ____ ___ ____

संदर्भ :

[1] कुमार, प्रवीण, अमर देसवा, नयी दिल्ली : राधाकृष्ण प्रकाशन, पहला संस्करण : 2022, पृ. 120

[2] वही, पृ. 119

[3] वही, पृ. 221

[4] वही, पृ. 177

[5] वही, पृ. 229

[6] वही, पृ. 169

[7] वही, पृ. 115

[8] वही, पृ. 205

[9] वही, पृ. 58

[10] वही, पृ. 58

[11] वही, पृ. 23

[12] वही, पृ. 227

[13] वही, पृ. 227

[14] बिंज बुलेटिन, नोशन प्रेस हिंदी 13 जनवरी 2022

कार्तिक राय प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता के हिंदी विभाग में हैं। संपर्क – kky.slg@gmail.com, मो. 6290942652, 9434464350 (वहाट्सप्प )