आलोक

बच्चों के लिए सबसे आरामदेह जगह होती है – माँ की गोद। कभी किसी बच्चे को उसकी माँ की गोद से जबरन अलग करने की कोशिश पर हम बच्चे का प्रतिरोध देख सकते हैं।

बच्चे को माँ से अलग करने की कोशिश जितनी हिंसक होगी, बच्चे का प्रतिरोध भी उतना ही तेज़ होगा। ज़ाहिर है, बच्चा रो-चिल्लाकर ही अपना प्रतिरोध दर्ज़ करेगा। जिसने माँ से अलग किए जाते बच्चे की यह रुलाई सुनी है, उसके लिए यह कल्पना करना कठिन नहीं होगा कि जिस बच्चे को न केवल माँ की गोद से अलग किया जा रहा है, बल्कि गोद से खींचकर दूर फेंकने की कोशिश की जा रही है, उस बच्चे की प्रतिक्रिया कैसी होगी।

आदिवासियों को उनकी ज़मीन से, जंगल से बेदखल करने और वह जगह कॉर्पोरेट को सौंपने की कोशिश कर रही सरकारें किस हद तक अमानवीय हैं, इसका उल्लेख मुख्य धारा की मीडिया के समाचारों में शायद ही कभी होता है।

कॉर्पोरेट घराने, और पूँजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार भी जानती है कि आदिवासियों को उनके स्वाभाविक निवास-स्थान से निकालकर ही उस प्राकृतिक वन-सम्पदा की खुली लूट की जा सकेगी जिसका संरक्षण सदियों से आदिवासी करते आये हैं। आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए शासन द्वारा हिंसा के अलावा प्रलोभन का रास्ता भी अख़्तियार किया गया।

इस पूरी साजिश में राज्यसत्ता कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करती हुई दिखाई देती है। ऐसी-ऐसी योजनाएं और नीतियाँ बनायी जाती हैं जिनका इस्तेमाल करके आदिवासियों का शोषण किया जा सके और निजी कॉर्पोरेट घरानों को अधिकतम फायदा पहुँचाया जा सके।

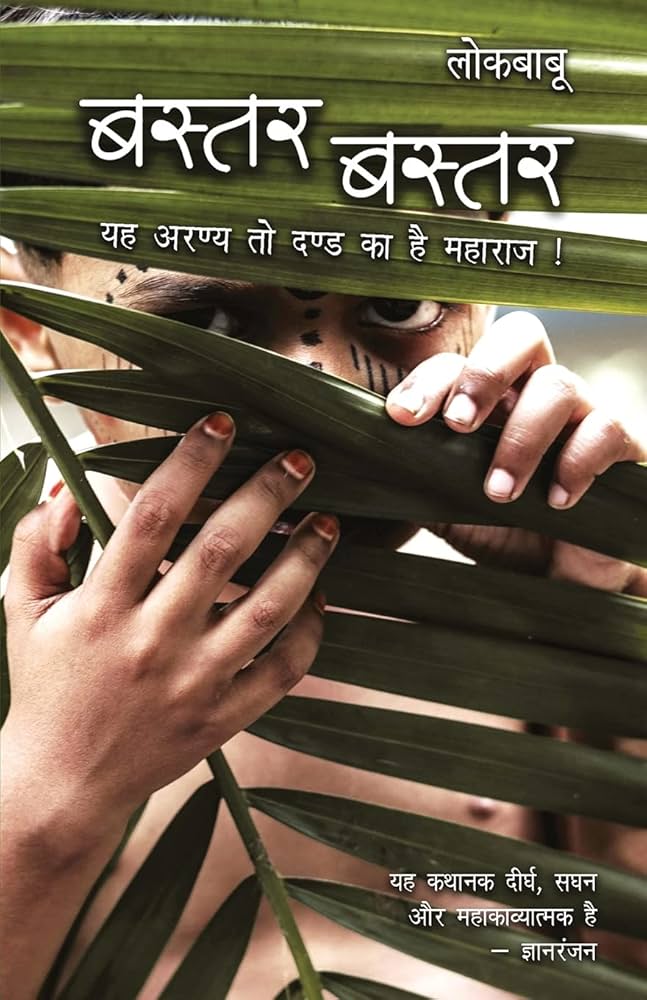

सन् 2021 में प्रकाशित लोकबाबू का उपन्यास ‘बस्तर बस्तर’ इस पूरी साजिश का दस्तावेजीकरण, दंडकारण्य के भौगोलिक-सांस्कृतिक परिवेश के बीच बनायी गयी किसी फिल्म के दृश्यों की तरह करता है। लेकिन हाँ, यहाँ कोई फिल्मी मनोरंजन नहीं है – बिल्कुल नग्न यथार्थ है।

यह यथार्थ इतना कड़वा है कि लेखक ने उपन्यास शुरू करने से पहले ही एक अलग पृष्ठ पर यह डिस्क्लेमर दे दिया है कि ‘जो लिखा है, सब झूठ है, अगर सच मानें तो !’

मतलब यह कि इस उपन्यास में जो दर्ज़ किया गया है, वैसा कहीं होना नहीं चाहिए। उपन्यास के भीतर अन्यत्र लेखक ने स्वयं कहा भी है कि सत्य की भूख सभी को रहती है, मगर जब सत्य परोसा जाने लगता है तो बहुतों को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता।

लोकबाबू के लेखन के संबंध में इस उपन्यास के अंतिम आवरण पृष्ठ पर प्रकाशित ज्ञानरंजन जी की यह टिप्पणी सर्वथा उपयुक्त है कि उनकी कलम से सच्चाई छन-छन कर नहीं, रक्त की बूँदों की तरह आई है। स्याही कम लगती है, लहू ज़्यादा खर्च होता है।

समर्पण की जगह उपन्यासकार ने गोरख पाण्डेय की चर्चित कविता ‘उनका डर’ का यह अंश दिया है – वे डरते हैं/ किस चीज़ से डरते हैं वे/ तमाम धन-दौलत/ गोला-बारूद, पुलिस-फ़ौज के बावजूद/ वे डरते हैं/ कि एक दिन/ निहत्थे और गरीब लोग/ उनसे डरना/ बंद कर देंगे!’ यह उद्धरण लोकबाबू की अपनी जन-पक्षधरता का प्रमाण है। वैचारिक परिपक्वता के साथ किरदारों और कथावस्तु की प्रस्तुति में निरपेक्षता और निष्पक्षता लोकबाबू के लेखन की विशेषता है। यह बात उपन्यास पढ़ते हुए महसूस की जा सकती है।

लगभग सवा तीन सौ पृष्ठों का यह उपन्यास चार भागों में विभाजित है। छत्तीसगढ़ के सबसे घने पहाड़ी जंगलों वाले क्षेत्र के रहस्यमय किस्सों से शुरू करते हुए लेखक ने बड़े सहज-स्वाभाविक ढंग से उपन्यास की कथावस्तु से पाठक को जोड़ लिया है।

अबूझमाड़ : किस्सों का कोठा नामक पहले भाग में लेखक जैसे पाठक को इस उपन्यास को पढ़ने के लिए प्रशिक्षित करता है। शुरुआत बच्चों को सुनायी जाने वाली कहानियों या गोंडी लोक-कथाओं से होती है – मुने दियातो पोलाय आंद ! पुराने जमाने की बात है ! कहानी में हमेशा पुराने जमाने की बात क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने की कहानियां पककर तैयार हैं। नये ज़माने की कहानियाँ अभी कच्ची हैं, और उन्हें थोड़ा-बहुत सभी जानते हैं।

लोककथाओं से लेकर आदिवासी समुदाय की प्रथाएं-परम्पराएं, बोली-भाषा, रहन-सहन, जीवन-शैली आदि की कितनी ही बातें उपन्यास के पहले भाग में आकर हमें आदिवासी समाज और आदिवासी जन-जीवन से परिचित कराती हैं।

कितने ही नए-नए शब्दों, अपरिचित संकल्पनाओं से हमारी भेंट होती है। जैसे लेखक समाजविज्ञान का कोई फील्डवर्क करके लौटा हो। आदिवासी समाज की ऐसी ही एक संकल्पना है – गोटुल।

गोटुल आदिवासी युवाओं को स्त्री-पुरुष के सहजीवन में प्रवेश कराने वाला एक सामाजिक-सांस्कृतिक स्कूल है। इस व्यवस्था का सबसे आकर्षक पक्ष यह देखना है कि आदिवासी समाज अपने युवकों-युवतियों को विवाह से पहले एक-दूसरे को जानने-समझने, पसंद-नापसंद को अभिव्यक्त करने के लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रयोग के माध्यम से सहजीवन के लिए तैयार करता है, जिस कारण इस सह-जीवन में एक दूसरे के प्रति सम्मान, बराबरी की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आदर का भाव रहता है।

गोटुल में रहकर एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो जाने के कारण न केवल वे साथी के चुनाव का सही निर्णय कर पाते हैं बल्कि इस निर्णय की ज़िम्मेदारी को भी वे समझते हैं।

इसी गोटुल में हिड़मा और हूँगा एक दूसरे को अपना साथी चुनकर जीवन में एक नयी राह पर बढ़ते हैं और जब इंसान अपना कदम आगे बढ़ा देता है तो राह मिलती ही है। घुप्प अँधेरे में गोटुल से बाहर निकलते समय हिड़मा के मन में आई यह बात भी बहुत सुंदर है जो पाठक को एक सूक्ति की तरह आकर्षित करती है –

…रास्ता यहीं था, रास्ता यहीं होगा, रास्ता कहीं जा नहीं सकता ! इंसान ही अगर पांव आगे नहीं बढाएगा, तो रास्ता भी उसे कभी नहीं मिलेगा ! (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 19)

हिड़मा एक शहरी आदमी के साथ रह चुकी थी, यह जानते हुए भी हूंगा हिड़मा से अपना प्रणय निवेदन करता है। यह उसके प्रेम का परिचय है। वह हिड़मा का हित चाहता है – उसे बाहरी शहरी से बचाना चाहता है। प्रेम की यह ऊँचाई ही आदिवासी समाज को शहरी समाज से अलग करती है।

आदिवासी युवक हूंगा संबंध के चयन के मामले में स्त्री की इच्छा को सर्वोपरि रखता है। जब हिड़मा ने एक वनरक्षक से संबंध रखा, तब भी हूंगा ने उसका हित ही चाहा और हिड़मा के गर्भवती हो जाने और गर्भस्थ शिशु के जैविक पिता (सरकारी वनरक्षक) के भाग जाने के बाद भी उसे पूरी तरह हिड़मा की इच्छा पर ही अपने प्रेम की याचना स्वीकार किया जाना मंजूर है।

इसी तरह हिड़मा का पिता जैतराम दुग्गा भी संबंध के मामले में अपनी बेटी के निर्णय को ही सर्वोपरि रखता है। यदि सभी स्त्री-पुरुष संबंध इसी तरह तय हों तो समाज में कितनी ही समस्याओं-जटिलताओं के लिए कोई जगह ही न बचे। परिवार से जुड़ा कोई निर्णय लेने के मामले में भी आदिवासी पुरुष अपनी स्त्री साथी पर निर्भर करता है। उसकी यह निर्भरता बहुत सहज और स्वाभाविक है। हिड़मा के पिता जैतराम दुग्गा की मृत्यु के बाद जब उसके मामा कड़ियाम पनकू, हूँगा से अपने गाँव पाहुरनार चल कर रहने के सवाल पर विचार करने के लिए कहते हैं तो हूँगा का जवाब है कि उसकी तरफ से विचार हिड़मा ही करेगी –

“मैंने अपना यह जीवन हिड़मा को सौंप दिया है। मेरी तरफ से भी सोचना उसी को है! मैं तो गाय की पूँछ की तरह हूँ, जहाँ-जहाँ गाय, वहाँ-वहाँ उसकी पूँछ!” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 63)

ऐसी सहज, निश्छल और समर्पण भाव प्रदर्शित करने वाली भाषा अगर कोई शहरी या ग्रामीण मध्यवर्गीय पुरुष बोले तो वह अपने घर में ही उपहास का पात्र बन जाएगा, समाज तो उसे कहीं अधिक अपमानित करेगा। इसलिए जिसे शहरी लोग सभ्य होना समझते हैं असल में वह अमानुष होना है।

इंसानियत से दूर जाकर बेहतर इंसान होने का दावा कोरा मज़ाक है, जिसे बड़ी गम्भीरता से किया जाता है। इस प्रसंग में उपन्यासकार द्वारा प्रयुक्त एक पदबंध ‘इंसानियत के कपड़े’ का उल्लेख करना उपयोगी जान पड़ता है।

हूँगा और हिड़मा जब पहली बार नाले के एक ही गड्ढे में साथ-साथ नहाकर निकलते हैं और बाहर रखे अपने कपड़े लंगूरों से बचाने के लिए निर्वस्त्र ही दौड़ पड़ते हैं, तब यह पदबंध आया है –

आदम और हौवा की तरह लग रहे हूंगा और हिड़मा ने एक दूसरे को देखा और हँस पड़े। उनकी खिलखिलाहट जैसे बाकी लोगों से कह रही हो – तुम्हारे पूर्वज पेड़ों से उतर इंसान तो बन गये, मगर इंसानियत के कपड़े कहीं पेड़ों पर ही तो नहीं भूल आये ! (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 23)

यहाँ प्रेमी-युगल के रोमांटिक और निजी क्षणों के वर्णन के बीच भी लेखक मनुष्य की संवेदनहीनता पर व्यंग्य करने से नहीं चूकते। हमें ठहरकर सोचना चाहिए कि आखिर ‘इंसानियत के कपड़े’ क्या हैं? और आज का इंसान अगर वे कपड़े पेड़ पर ही भूल आया है तो ज़ाहिर है, कि जो समाज में सभ्य होने का दिखावा करता घूम रहा है, वह असल में नंगा है।

इंसानियत असल में उन संवेदनों और संवेदनाओं से मुकम्मल होती है जिनका आधुनिक शहरी जीव के रूप में मनुष्य के जीवन में कोई स्थान ही नहीं बचा है।

पूँजीवादी व्यवस्था की इस विडम्बना पर हमारा ध्यान कम ही जाता है कि आज मनुष्य के तर्क से मशीन नहीं, बल्कि मशीन के तर्क से मनुष्य का समस्त व्यवहार संचालित हो रहा है।

इस मामले में शहरी मनुष्य और जंगल में रह रहे आदिवासी मनुष्य की समझ के अंतर को देखना दिलचस्प है। इस उपन्यास में आप एक अनपढ़ आदिवासी महिला की समझ और चेतना का स्तर देखिए।

हिड़मा अपनी बच्ची इरमा को रामकृष्ण मिशन के स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती क्योंकि वहाँ बच्चों को ‘हिंदू’ बनाया जाता है। उसे बेटी का अनपढ़ रह जाना मंजूर है लेकिन ‘हिंदू’ बनाया जाना नहीं।

इस नुक्ते पर क्या हमारा ध्यान समूचे आदिवासी समुदाय को ‘हिंदू’ बनाए जाने की साजिश की तरफ नहीं जाना चाहिए? हिड़मा की यह चिंता बताती है कि शिक्षा देने के नाम पर आदिवासी समाज का साम्प्रदायीकरण इस समुदाय पर एक बड़ा खतरा है।

हिड़मा जैसी सचेत आदिवासी स्त्री इसे देख पा रही है लेकिन हमारे समाजविज्ञानी नहीं। इस स्तर की विडम्बना के बीच भारतीय समाज साम्प्रदायिक विकृतियों का शिकार बनने को अभिशप्त है।

पूँजीवादी विकास के पीछे भागने वाला शहरी समाज तो बस शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर लहालोट हो जाता है। कैसी शिक्षा है, कैसा रोज़गार है, वह शिक्षा, वह रोज़गार हमें कैसा इंसान बना रहा है, बगैर यह सब देखे। इस नुक्ते पर यह उपन्यास आदिवासी समाज की चेतना के उन्नत स्तर से हमें परिचित कराता है।

उपन्यास के इस पहले भाग में सूक्तियों की तरह आयी लोक-जीवन के अनुभव से बनी गोंडी भाषा की कहावतें हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नमूने के तौर पर कुछ का उल्लेख ज़रूरी है, जैसे –

- ज्यादा रोये वह जो आप कभी न मरे !

- चापलूसी से सबका मगज फिर जाता है, चाहे वो मानुस हो या देवता।

- दूसरे की दी हिम्मत ज्यादा टिकाऊ नहीं होती।

- क्या डरना, जब तय हो एक दिन मरना।

- उठो और दुख से भी आनंद छीन लो।

भाषा के इन औजारों का बहुत सार्थक इस्तेमाल लोकबाबू ने किया है। उनकी भाषा में वर्णन को प्रवाहमय बनाने की अद्भुत शक्ति है। जैतराम दुग्गा की मृत्यु के बाद के वर्णन में इस शक्ति को देखा जा सकता है। जीवन और मृत्यु के बीच की सामाजिक विडम्बना पर उनकी भाषा के प्रवाह का एक नमूना देखिए –

आदमी जब तक मर नहीं जाता, जिंदा रहता है… जिंदा रहते हुए उसे साबित करते रहना पड़ता है कि वह मरा नहीं है।

उपन्यास के पहले भाग की सबसे महत्वपूर्ण घटना आदिवासियों के जीवन में भूमिगत माओवादियों का प्रवेश है।

एक दिन बकरियां चराती हुई इरमा को भूख से बेहाल कोई अपरिचित युवक बड़ी दयनीय हालत में नाले में छिपा हुआ दिखा, जिसे उसने अपना भोजन देकर बचाया।

यह बचपन में ही इरमा की मानवीय संवेदना है जो किसी अपरिचित युवक के प्रति द्रवित होकर उसे अपना भोजन दे देती है। इस घटना के लगभग साल भर बाद गुफा पल्टन (भूमिगत माओवादी संगठन) के पाँच लोग उसी युवक (अन्ना) के साथ इरमा के घर आते हैं, खाना खाते हैं और तेंदू पत्ता तोड़ने की मजदूरी में शोषण की बातें बताते हैं।

इस जानकारी के बाद, हिड़मा और उसकी साथिनें तेंदू पत्ता तोड़ाई का काम देखने वाले मुंशी से मजदूरी बढ़ाने के लिए बात करती हैं। मजदूरी तो नहीं बढ़ती लेकिन कुछ बोनस का आश्वासन मिलता है। फिर तोड़ाई के अंतिम दिन सेठ का बिगड़ैल लड़का और उसके दोस्त आदिवासी स्त्रियों के साथ बलात्कार की कोशिश करते हैं। यहीं गुफा पल्टन के लोग वहाँ फँसी हिड़मा, उसकी साथिनों और अन्य आदिवासियों की मदद करते हैं। इस घटना के बाद हूंगा और अन्य आदिवासियों को नक्सलियों से संबंध के आरोप में जेल भेज दिया जाता है।

उपन्यास के दूसरे भाग, विस्थापन : देश हुआ बेगाना के आरंभ में हूंगा के दंतेवाड़ा जेल जाने के बाद यूँ तो हिड़मा और इरमा के अपने गाँव नारायणपुर से विस्थापित हो पनकू मामा के गांव पाहुरनार जाने की कथा है, लेकिन समग्रता में और आगे चलकर देखें तो हम पाते हैं कि यह समूचे आदिवासी समाज के जंगल से विस्थापन का भयावह यथार्थ है। जेल में चार महीने बिताने के बाद, पनकू मामा की सतत पैरवी के चलते हूंगा और नारायणपुर के अन्य आदिवासी जमानत पर रिहा हुए हैं। उन्हें लेने पनकू मामा और इरमा के साथ एक किशोरवय लड़का भी आया है – मुचनार गाँव से रग्घू कोर्राम।

बारहवीं की परीक्षा का मेरिटधारी रग्घू बारसूर के उसी स्कूल में पढ़ चुका है जहाँ अब इरमा को भर्ती कराया गया है। पनकू मामा ने इरमा को रग्घू से मिलवा दिया है ताकि पढ़ाई में इरमा को वक्त-ज़रूरत कुछ मदद मिल सके।

यह रग्घू उपन्यास का सबसे दिलचस्प किरदार है। समाज में विचारविहीन, चेतनाविहीन शिक्षा के नुकसान का आकलन करना हो तो हमें रग्घू के किरदार को देखना चाहिए।

दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज में ऐसे तमाम युवा मिल जाएंगे जो शिक्षित होकर भी अपने समाज, अपने वर्ग से विमुख घूम रहे हैं। ऐसे नासमझ युवाओं की पक्षधरता का आलम यह होता है कि वे सोचते हैं कि अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के सहारे वे दुनिया की जंग जीत लेंगे। जंगल के दादाओं के साथ संबंध के प्रसंग में पनकू मामा की चिंता के जवाब में वह उनसे कहता है –

“हमको किसी लफ़ड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। न ऊधो से लेना, न माधो को देना! हमको अपने को देखना है, हम ठीक तो दुनिया ठीक!” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 133)

कहने की आवश्यकता नहीं कि इस तरह की आत्मकेंद्रित विचार-पद्धति व्यक्ति को न केवल उसके समाज से काट देती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर एक समूह के रूप में संगठित होने से भी रोकती है क्योंकि यह विचार-पद्धति स्वार्थ और वैयक्तिक उपलब्धियों का ही महिमामंडन करती है।

इसी के समानांतर हमें हिड़मा की पुत्री और इस उपन्यास की केंद्रीय पात्र इरमा की विचार-पद्धति को देखना चाहिए जो व्यवस्थित तर्कों और सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय करती है। पढ़ाई-लिखाई के शुरुआती फैसलों से लेकर कठिन परिस्थितियों में जीवन की भावी दिशा तक के उसके निर्णय पारिवारिक-सामाजिक-वर्गीय संवेदनाओं और तर्कों पर आधारित होते हैं।

शुरुआत यदि शिक्षा से करें तो इरमा के माध्यम से लेखक ने शिक्षा में भाषा की भूमिका पर बहुत उपयोगी विमर्श प्रस्तुत किया है। शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा हो, इस सवाल पर तमाम विशेषज्ञों की राय कुछ भी हो लेकिन हमारी सरकारें अब भी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का इंतज़ाम नहीं कर रही हैं। उल्टे, बेहद कठिन और अबूझ भाषा अंग्रेजी को आज की शिक्षा के लिए लगभग अपरिहार्य बना दिया गया है।

इस सवाल पर एक आदिवासी शिक्षार्थी के तौर पर इरमा का यह तर्क काबिलेग़ौर है –

“हम आदिवासी मुरिया, गोंड़, हल्बा…हमारी घर की भाषा गोंड़ी, हल्बी तो तुम हमें हिंदी से क्यों पढ़ाते हो? हमारी अपनी भाषा से पढ़ाओ ना! असल में सरकारी लोग हम आदिवासियों को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, इसलिए वे लोग हमें हमारी भाषा में पढ़ाना नहीं चाहते!” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 134)

इरमा के इस भाषा-विमर्श का कारण लेखक ने आगे स्पष्ट किया है – हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाएं उसके लिए तमाशा थीं। शब्दों, वाक्यों को रटना, समझ न आये तो भी सिर हाँ में हिलाना, यंत्रवत अनाकर्षक, मरी हुई ऐसी पढ़ाई, जो अपने आस-पास है, जैसा हो रहा है, से कोई सम्बंध नहीं रखती थी, को याद करने और याद कर-करके लिखने के लिए मरे जाने से उसे नफ़रत थी।

तीनों भाषाओं में कोई ऐसा पाठ भी नहीं था, जो उसके समाज, परम्परा, रीति-रिवाज, उसकी खुशियों और उसकी तकलीफों को ज़रा-सा भी बयां करता हो! सब रटो, लिखो, आगे बढ़ो और भूल जाओ!… (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 137)

रटने और भूल जाने को ही शिक्षा मानने वाले समाज में मनुष्य की खुशियों-तकलीफों के लिए जगह कहाँ?

जो हाल शिक्षा का है, वही हाल विकास का भी है। शब्दों को रटने की मूर्खता को शिक्षा, और प्रकृति के विनाश को विकास मानने का चलन मनुष्य को पूँजीवादी व्यवस्था का गुलाम बनाए रखने के लिए तो ठीक है लेकिन मनुष्य सदा से या सदा के लिए ऐसा नहीं हो सकता।

उसकी मूल भावनाएं, संवेदनाएं प्रकृतिगामी होंगी। यही कारण है कि रग्घू के साथ घूमने निकली इरमा जगदलपुर को देखकर सोचती है –

‘क्या इधर शुरू से ऐसा ही है? सिर्फ पक्के मकान, दुकान, मैदान और फिर खेत ही खेत! नहीं, यह बस्तर तो नहीं लगता। बस्तर की पहचान उसके जंगल हैं। जंगल मिटा दो तो बस्तर भी मिट जाएगा! क्या इधर बस्तर मिटाने का अभियान चल रहा है? क्या यही विकास है, जो बढ़ता-बढ़ता एक दिन उसके पाहुरनार तक…और देवगाँव तक भी पसर जाएगा?’ इरमा ने मन ही मन सोचा और दुखी हो गई। (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 143)

इरमा का यह दुख असल में प्रकृति का दुख है, सम्पूर्ण मनुष्यता का दुख है। आधुनिकता और विकास का यह अंतर्विरोध अब तो मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए जब जलवायु परिवर्तन के रूप में एक बड़ा संकट हमारे सामने है।

विभिन्न मसलों पर किशोरी इरमा की समझ को देखते हुए हमें आभास हो जाता है कि आवश्यकतानुसार वह नेतृत्वकारी भूमिका में आकर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अपना योगदान दे सकती है।

यहाँ तीन अलग-अलग उदाहरणों के माध्यम से इरमा की समझदारी का स्तर और चीज़ों के विश्लेषण की उसकी क्षमता को देखा जा सकता है। पहले धर्म और आस्था के क्षेत्र में वर्चस्व की राजनीति को देखें।

आदिवासियों के देवी-देवताओं की बहुत छोटी या बिल्कुल प्रतीकात्मक प्रतिमाओं और पूजा-स्थलों के मुकाबले हनुमान आदि हिंदू देवताओं की बहुत बड़ी मूर्तियों और मंदिरों को देखने का इरमा का नज़रिया हमारी आँखें भी खोल देता है। वह कहती है –

“रग्घू, हम आदिवासियों की देवीमाता तो दंतेश्वरी हैं, मावली माता हैं। इनके सामने ही हनुमान जी की मूर्ति को, जो माता से सौ गुना बड़ी है, क्यों खड़ा किया गया है? इससे तो हमारी देवीमाता बहुत छोटी लगने लगी हैं? कौन करता होगा ये सब खेल? बस्तर में क्या जगह की कमी है, जो हमारे देवस्थानों में ही चुनौती की तरह हमारे देवों को छोटा दिखाया जा रहा है? लगता है, हमारे देवी-देवता भी हम आदिवासियों की तरह भोले, गरीब और असहाय रह गए हैं! हम हमारे देवी-देवताओं को लेकर कहाँ जाएंगे, रग्घू?” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 146)

दूसरे उदाहरण के तौर पर संबंधों में विश्वास की महत्ता पर एक प्रसंग को देखें, जिसमें हालांकि एक नर और मादा हिरन के बीच विश्वास की बात है, लेकिन उसे स्त्री-पुरुष संबंध में भरोसे के रूपक के तौर पर पढ़ा जाना चाहिए। प्रसंग है –

…एक नर हिरण ज़मीन पर बैठा था और एक मादा उसके नुकीले सींग से अपनी आँख खुजा रही थी। रग्घू बुदबुदाया, “नर ज़रा-सा भी हिला तो मादा की आँख फूट सकती है!” मगर इरमा बोली, “नहीं, नर ऐसा नहीं करेगा। मादा को उस पर भरोसा है!” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 149)

तीसरा उदाहरण मनुष्यता के सम्मान और मानवीय संबंधों की गरिमा के संदर्भ में इरमा के विचार का है। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए विस्फोटकों को निष्क्रिय करते समय इरमा रग्घू को बताती है –

“यह इलाका दादाओं का लगता है! बम जैसा कुछ कहीं लगा रखा होगा, मैंने उसके तारों को काट दिया और ढक भी दिया है।… मनुष्य कोई भी हो रग्घू, दूसरा मनुष्य उसका शिकार करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता!” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 149)

मनुष्य द्वारा मनुष्य का शिकार इरमा को पसंद नहीं। यह कितनी उदात्त बात है!

लेखक ने उपन्यास के दूसरे भाग (देश हुआ बेगाना) में भी किस्सों-कहानियों के माध्यम से आदिवासियों से संबंधित विभिन्न धारणाओं पर तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण विचार रखे हैं।

जंगलों में राक्षसों के रहने की धारणा पर लेखक ने पनकू मामा के मार्फत यह स्पष्ट किया है कि राक्षस कोई और नहीं जंगल की रक्षक मानव जाति है।

“राक्षस, जंगल में रहने वाली मनुष्यों की ही बलशाली जाति थी। हिंदू लोगों ने उसे राक्षस-राक्षस, असुर-असुर बोलकर बड़ी हिंसक, डरावनी, नरभक्षी और गैर-मनुष्य जाति बना डाला।… जैसे देवों की जाति थी, वैसे ही राक्षसों की जाति। दोनों कभी-कभी लड़ते ज़रूर थे, मगर उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ भी थीं।” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 109)

दंडकारण्य के बारे में इरमा की जिज्ञासा का समाधान करते हुए पनकू मामा बताते हैं –

“राजा राम और लक्ष्मण भी जंगल के रक्षकों (राक्षसों) का वध किये जा रहे थे। माता सीता ने तब उन्हें समझाया भी था। कहा था – हे आर्यपुत्रो, इस तपोवन में हमें अहिंसामय धर्म का पालन करना चाहिए। अपना राज्य त्याग कर और इस वन में आ जाने पर यदि आप मुनिभाव से ही रहें तो, इससे अयोध्या में हमारे बुज़ुर्गों को बहुत प्रसन्नता होगी। वन में आपके धनुष धारण का सिर्फ इतना ही मतलब हो कि इनसे संकट में पड़े प्राणियों की, और अपनी रक्षा की जाये! मुझे लगता है, गहराई से सोचें तो आप अधर्म की ओर जा रहे हैं क्योंकि अनजाने में या ऋषि-मुनियों की प्रतिज्ञा के कारण आप बिना वैर विरोध के भी जंगल की जातियों का वध कर रहे हैं, यह उचित नहीं है!… मगर राजा राम ने अपनी मायतु की शंका, पीड़ा और निवेदन पर ध्यान नहीं दिया।… फिर आगे का तो तुम जानती ही होगी। युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ। वह युद्ध भी एक तरह से दो अलग संस्कृतियों का टकराव तो था ही, अपनी शान के लिए जल, जंगल और ज़मीन पर कब्ज़े के लिए भी था! आज भी वही युद्ध जारी है, बेटी!” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 106)

हाल की अनेक घटनाओं ने यह प्रमाणित किया है कि आदिवासियों के विरुद्ध हिंसक दमनकारी कार्रवाइयां जल, जंगल और ज़मीन पर कब्ज़े के लिए ही होती हैं। उन्हें उजाड़कर उनकी वन-सम्पदा पर कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा स्थापित कराने के लिए आदिवासियों को माओवादी-नक्सली बताने का फैशन ही चल पड़ा है।

आदिवासियों के जीवन में सत्यनिष्ठा और आपसी विश्वास का क्या स्तर है, इसका एक नमूना दंतेवाड़ा में टैक्सी चलाने वाले दो आदिवासी युवकों के पारस्परिक संबंध में देखा जा सकता है।

ड्राइवर जहरीले के साथी को जब पनकू मामा किराये के तौर पर पैसे देना चाहते हैं तो वह मना करता है। कहता है कि जहरीले ने मना किया है। मामा कहते हैं कि उसे मत बताना, हम भी नहीं बताएंगे। तब वह कहता है – मामा, हम जंगल के लोग हैं। हमारी ज़ुबान छोटी है। ज्यादा बोल नहीं पाते। मगर आँखें तेज़ हैं, वही बोल-बता देती हैं। मैं अपने दोस्त से फिर आँख मिला नहीं सकूँगा! इस स्तर की सत्यनिष्ठा और व्यवहार की ऐसी स्वाभाविकता आज दुर्लभ है।

उपन्यास का तीसरा भाग सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हाथों आदिवासियों का शिकार कराए जाने की दुष्टतापूर्ण व्यवस्था को बहुत करीब से दिखाता है।

गोंडी भाषा में सलवा जुड़ूम का अर्थ है – शांति अभियान। भाषा के साथ किए गए छल का स्तर देखिए कि लोगों को मारने की व्यवस्था को शांति अभियान नाम दिया गया है।

इस भाषिक विडम्बना पर अब कोई विचार नहीं करता क्योंकि सलवा जुडूम से अब हिंसा ही ध्वनित होती है। इस भाग के आरम्भ में ही लेखक ने कुछ ऐसे तथ्यों को दर्ज़ कर दिया है जिनसे उपन्यास के घटनाक्रम को समझने में आसानी हो। जैसे – आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और जीवन पर देश की आबादी के विस्तार और विकास का लोलुप पहिया बुल्डोज़र की तरह आगे बढ़ रहा था।

संसाधनों पर राज्य की बजाय समाज के अधिकारों की जो पुनर्रचना होनी थी, वह कागज़ों में सिमट कर रह गई थी। संविधान और कानून जैसे व्यापारियों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, पूँजीपतियों के हितों का संरक्षक-सा बना प्रतीत होता था।

एक तरफ, राज्य, पुलिस, नेता, अधिकारी और दूसरी तरफ उग्र नक्सलियों के बीच आम आदिवासी फुटबाल की तरह लात खाता, कभी इधर, कभी उधर दंडित हो रहा था। सन् 2005 में शुरू हुए सलवा जुडूम अभियान ने अरण्यवासियों को दो खेमों में बाँट दिया। कोई इधर था तो कोई उधर। दोनों तरफ मुखबिरों की तादाद बढ़ने लगी थी।

एक पक्ष दूसरे पक्ष के मुखबिरों का वध करता था, मगर किसी भी पक्ष का मुखबिर मरे, होता वह आदिवासी ही था। इस तरह उपन्यास के इस भाग में लेखक ने सलवा जुडूम (शांति अभियान) के नाम पर आदिवासियों के कत्लेआम की साजिश की पहचान स्थानीय राजनीति की खींचतान और शक्ति-संतुलन के समीकरणों के माध्यम से की है। छत्तीसगढ़िया आदिवासी राजनीति के केंद्र में मौजूद मासा कोर्राम का पूरा कैरियर इस सलवा जुडूम के इर्दगिर्द ही केंद्रित है।

पनकू मामा शुरू में ही मासा कोर्राम की हकीकत को समझ लेते हैं और उसकी राजनीति के कारण आसन्न खतरे को भी भाँप लेते हैं –

“…वह बाँह चढ़ाता है, हाथ उठाता है, चिल्ला-चिल्लाकर बोलता है। पता नहीं वो किस ‘दुश्मन’ को ललकारता है। मगर इससे तो हम आदिवासियों का न पेट भरता है, न मन। उलटे हम लोगों को किसी लड़ाई में झोंक दिए जाने का डर ही सताता है!” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 170)

उनका यह डर कुछ ही समय में हकीकत बनकर सामने आता है जब मासा कोर्राम की इजाजत से सलवा जुडूम वाले उग्र कार्यकर्ता हूंगा, हिड़मा और पनकू मामा समेत दर्जन भर आदिवासियों को मार डालते हैं।

यहीं से इस उपन्यास में पत्रकारिता का विकृत (और बहुत दयनीय) रूप भी देखने को मिलता है। अखबारों द्वारा हूंगा को नक्सलियों का एरिया कमांडर बताया जाता है, उनकी पूरी रिपोर्टिंग पुलिस द्वारा बनायी गयी मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित होती है। उपन्यास के एक किरदार रमेश पैकरा का एक वाक्य है –

“…पहले छपकर बिका करते थे जो अखबार, अब बिक के छपा करते हैं!” पत्रकारों के बिकने की विडम्बना का शिकार खुद पत्रकार रमेश पैकरा भी होते हैं, जब उन्हीं की पत्रिका के एक संवाददाता आर.पी.सिंह द्वारा मुखबिरी के कारण सुरक्षाबल दो आदिवासी नक्सली कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें घेरकर मार डालते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रकाशित एक पाक्षिक हिंदी पत्रिका के पत्रकार और रग्घू के साथ रहने वाले इस रमेश पैकरा के कारण ही रग्घू को अपनी ससुराल पक्ष के लोगों – हिड़मा, हूंगा, पनकू मामा की मौत की जानकारी मिलती है और उसी के सहयोग से रग्घू अपनी मंगेतर इरमा का पता लगाने की कोशिश में निकलता है। इस खोज-बीन में उसे इरमा के छोटे भाई सन्ना को भी पुलिस द्वारा मार दिए जाने की जानकारी मिलती है।

रमेश का साथ मिलने के बाद रग्घू के भीतर के परिवर्तन पर ग़ौर किया जाना चाहिए। रमेश के साथ संवाद और अंत:क्रिया के बाद रग्घू की वैचारिक जड़ता टूटती है और विभिन्न विषयों पर वह कम से कम द्वंद्वात्मक तरीके से सोचना शुरू करता है।

काम करते हुए अपनी जान गंवा देने वाले लोगों के लिए ‘शहीद’ शब्द के इस्तेमाल पर रमेश के तर्कों से इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। आज जब हमारे देश में नियमित सैनिक और अग्निवीर के रूप में सैनिकों की दो अलग-अलग श्रेणियाँ बना दी गयी हैं और सीमा पर जान देने वाले अग्निवीर को भी शहीद कहने में संकोच किया जा रहा है, ऐसे में रमेश का यह तर्क बहुत प्रासंगिक है –

“… देश का प्रत्येक नागरिक अपनी ज़िम्मेदारी निबाहते, मौके पर दिवंगत हो जाए, उसे शहीद कहने में मुझे तो कोई अड़चन नज़र नहीं आती। सिर्फ़ देश की सीमा पर और सिर्फ़ सैनिक को ही शहीद क्यों कहा जाए? देश के अंदर भी तो लोग अपनी जान पर खेलकर ज़िम्मेदारी निबाहते हैं। फिर सारे नागरिक तो सैनिक बन नहीं सकते, और बन गये तो देश चल नहीं सकता। फिर सैनिक भी तो नौकरी ही कर रहे होते हैं। वेतन और सुविधाएं बंद कर दो तो देश की सीमाएं खाली हो जाएंगी।”

रमेश इससे भी आगे बढ़कर आत्महत्या को विवश व्यक्ति को भी शहीद कहता है। (यहाँ शहीद रोहित वेमुला की याद आना स्वाभाविक है।) असल में शहादतें कोई महिमामंडित की जाने वाली चीज़ नहीं हैं। रमेश कहता है –

“मैं नहीं चाहूँगा कि कहीं भी, किसी भी देश और समाज में शहीदों की संख्या में इजाफ़ा हो। बढ़ती हुई शहादतें किसी भी देश और समाज की बदइंतज़ामी को ही उजागर करती हैं!” (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 198)

रमेश के किरदार के माध्यम से लेखक ने देश के एक सचेत युवा की आवाज़ और विचार-प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है जो किताबी पढ़ाई से ऊपर भी अपने तर्कों का प्रयोग करके कुछ सोचता-समझता है और उचित अवसर पर उसे अभिव्यक्त करता है।

उसके विचारों कि रोशनी में रग्घू को अपनी (वैचारिक) लघुता का एहसास होता है और वह चीज़ों को नये नज़रिये से देखना शुरू करता है। रमेश की वैचारिक स्पष्टता के नमूने के तौर पर उपन्यास में उसके द्वारा कहे गए इन वाक्यों को देखिए –

- अच्छे लोग हमेशा बिखरे रहे और बुरे लोग संगठित !

- मनुष्य ने प्रकृति से जितनी ज़्यादा दूरी बनायी, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में वह अमानुष हुआ है !

- बस्तर के जंगलों में आदिवासियों से ज़्यादा तो पुलिस और फ़ौजी जवान ही दिखाई देते हैं ! इनको यहाँ रखने पर जितना खर्चा होता होगा, उतने से तो आदिवासियों का चार गुना विकास हो जाता! और ऐसा होता तो नक्सल समस्या ही खत्म हो जाती!

- बेरोज़गार सिर्फ़ वही नहीं होता जिसके पास कोई काम न हो। बल्कि वह भी बेरोज़गार है, जिसके पास उसकी योग्यता का काम न हो !

इन वाक्यों के साथ ही मनुष्य के नैतिक पतन पर रमेश के पिता का एक ज़बर्दस्त वाक्य है – पहले लोग मरते थे और आत्मा भटकती थी, आजकल आत्मा मर गयी है और लोग भटक रहे हैं!

प्रकृति और पर्यावरण के प्रति लेखक की दृष्टि और प्रकृति पर आसन्न खतरों के प्रति उनकी चिंता उपन्यास में जगह-जगह अभिव्यक्त हुई है।

प्रकृति को दूषित करने, अपने पर्यावरण में गंदगी फैलाने की मनुष्य की अनियंत्रित प्रवृत्ति पर लेखक की चिंता देखिए –

धरती की हर चीज़ किसी-न-किसी के लिए उपयोगी होती है, चाहे वह फेंका गया बासी भोजन हो, कचरा हो, टूटी बोतलें हों, टूटे खिलौने हों, मरी मछलियाँ हों, सड़ी लाशें हों… ज़रूरतमंद अपने दड़बों से निकलकर उस तक पहुँच ही जाएंगे, मनुष्य की शक्ल में, जानवर की शक्ल में, कीड़े-मकोड़ों की शक्ल में ! प्रकृति का अपना स्वच्छता अभियान बिना किसी सरकारी मदद और लालच के, निरंतर अपनी धीमी गति से सक्रिय रहता है। मगर इन दिनों मनुष्य ने अपनी गंदगी फैलाने की गति इतनी बढ़ा दी है कि बेचारी प्रकृति भी हतप्रभ है ! (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 198)

प्रतीक्षा : तुम्हारे आने से पहले शीर्षक से उपन्यास का चौथा भाग इस कथानक का क्लाइमेक्स है। अपने पत्रकार दोस्त रमेश पैकरा की मौत के बाद, इरमा से मिलने की कोशिश में लगा रग्घू जैसे एक रहस्यलोक में फँस गया है।

पत्रकार आर.पी.सिंह के स्वार्थी स्वभाव के चलते रग्घू और इरमा की भेंट नहीं हो पाती। आर.पी.सिंह द्वारा पुलिस की मुखबिरी, और पहले रमेश, फिर रग्घू के साथ गद्दारी के प्रसंग को जानकर पाठक को गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी देखने की बात होगी कि कितने लोगों को गुस्सा आता है और कितने लोग इसे आर.पी.सिंह की व्यावहारिक बुद्धि समझकर इस परिस्थिति से अप्रभावित रह जाते हैं।

शहरी मध्यवर्गीय लिजलिजेपन के प्रतिनिधि बनिया-बुद्धि पात्र के रूप में आर.पी.सिंह का चरित्र आज के समाज की दुर्दशा को समझने में हमारी बड़ी मदद करता है।

इससे पहले रग्घू की बहन शांता ने गंगालूर के सलवा जुड़ूम कैम्प में रमेश को गुपचुप तरीके से बताया था कि इरमा जिंदा है और ‘दीदी’ बन गई है। ‘दीदी’ बनने का मतलब है भूमिगत माओवादी संगठन की कार्यकर्ता। उसने अपना अलग रास्ता चुन लिया है।

रमेश को आगे मोगिया कश्यप से पता चला था कि कामरेड सीते वास्तव में इरमा ही है। लेकामी इरमा के कामरेड सीते बनने की दास्तान मोगिया रमेश को इन शब्दों में बताता है

– सुरक्षाबल के जवानों ने, जो रोड ओपनिंग के लिए निकले थे, उसके साथ नंगा नाच किया था। इरमा के शरीर को उन्होंने खूब नोच-खचोट डाला था। उसके साथ बहुत से जवानों ने दुष्कर्म किया था, कि वह लगभग मर ही चुकी थी। (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 280)

जंगल के नक्सली कैम्प में रमेश की मुलाकात माओवादी नेता कामरेड शंकर से होती है। कामरेड शंकर रमेश को सलवा जुड़ूम पर अपने विचार बताते हैं जो कि हकीकत भी है – सलवा जुड़ूम के बहाने सरकार, उद्योगपति और व्यापारी आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर कब्जा जमाना चाहते हैं। लोगों को गाँव-घरों से निकालकर सड़क किनारे कैम्पों में मवेशियों की तरह भर रखा है। (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 284)

कामरेड शंकर के मार्फत लेखक ने वामपंथी वैचारिकी के कुछ व्यावहारिक और सुस्पष्ट सूत्र इस कथानक में पिरो दिए हैं। इन दिनों भारत की संसदीय रजनीति में भी संविधान अक्सर चर्चा के केंद्र में रहता है। भारत के संविधान पर कामरेड शंकर कहते हैं,

“देश के संविधान से हमें बहुत शिकायत नहीं है। देश के संविधान में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के तहत बहुत-सी चीज़ें आ ही गई हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संविधान निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे दलित बुद्धिजीवी का महत्वपूर्ण और निर्णायक दखल था।”

संविधान को खतरा किससे है, यह भी कामरेड शंकर की बातचीत में आगे स्पष्ट हो जाता है –

…संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिये गये हैं, उसे सरकार ही तोड़ रही है। ग्रामीण कृषकों और आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा के लिए संविधान में जो पाँचवीं अनुसूची बनायी गई है, सरकार स्वयं इसका उल्लंघन करती है। (बस्तर बस्तर, पृष्ठ 285)

इसी प्रकार, भाषा विमर्श में भी कामरेड शंकर एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करते हैं। गोंडी और हिंदी के संबंध पर उनका सवाल हमें भी सोचने को मजबूर कर देता है –

आपने कभी बैठकर सोचा भी है कि यहाँ की गोंडी बोली आपकी हिंदी से मिलती है या हमारी तेलुगु से?… और अंत में कमरेड शंकर का एक मजेदार और मौजूं वाक्य – दिमाग और छाता तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं!

कामरेड शंकर से मिलकर काफी प्रभावित और फिर इरमा उर्फ कामरेड सीते को देखकर व्यथित-प्रफुल्लित रमेश, रग्घू तक अपने ये भाव पहुँचा नहीं सका। इरमा के बारे में रमेश को जो कुछ जानकारी मिली थी, वह रग्घू तक पहुँचाने से पहले ही अपने सहकर्मी आर.पी.सिंह की गद्दारी के चलते रमेश की मौत हो गई।

इस बीच रग्घू रोजगार, प्रेम और परिवार के त्रिकोण में फँसा हुआ अपने जीवन में इन तीनों के लिए प्राथमिकता क्रम तय करते और उस क्रम को परिस्थिति के अनुसार बदलते आखिरकार आर.पी. सिंह के जरिए पुलिस के चंगुल में फँस जाता है।

उसके जूते में आएफआईडी टैग और चिप पैबस्त करके उसकी लोकेशन ट्रैक करती पुलिस उसका इस्तेमाल नक्सलियों के दलों की लोकेशन जानने और उन्हें घेर कर मारने के लिए कर रही है जब कि रग्घू इरमा से एक बार मिलने के लिए तड़प रहा है।

उपन्यास में प्रेम के आवेग की बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रेम, किसी अन्य भाव के प्रतिपक्ष में खड़ा भाव नहीं है, यह तो मनुष्य का स्वभाव है। इसकी स्वाभाविकता ही इसकी शक्ति, इसकी प्रेरणा है।

उपन्यास इस प्रेम की प्यास लिए ही समाप्त हो गया है और यही इस प्रेम की अमरता है। राज्यसत्ता के दमन-उत्पीड़न और अन्याय की शिकार जनता के जीवन में प्रेम की यह ‘पीर’ तब तक दुखती रहेगी जब तक यह दमन-उत्पीड़न-अन्याय रहेगा। उपन्यास को समाप्त करते हुए पाठक के मन में एक बेचैनी भर जाती है।

उपन्यास में सहजता और प्रवाह बनाए रखने के लिए जगह-जगह हास-परिहास के प्रसंगों का सृजन भी उपयुक्त तरीके से किया गया है, इससे जीवन को देखने का लेखक का नज़रिया भी समझ में आता है।

ऐसा लगता है कि इस चुनौती भरी कथावस्तु की प्रस्तुति के अत्यंत कठिन काम में लगे लेखक के लिए ये सुस्ताने की जगहें हैं।

| पुस्तक : बस्तर बस्तर (उपन्यास)

लेखक : लोकबाबू प्रकाशक : राजपाल, नयी दिल्ली पहला संस्करण : 2021, मूल्य : 450 रुपये

|

फ़ीचर्ड इमेज गूगल से साभार