भारत में प्रगतिशील धारा प्रारंभ से ही मौजूद रही है। यह कोई हाशिये की धारा न होकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में प्रमुख तत्व रही है। समय-समय पर इसे चुनौती मिलती रही, फिर भी यह कमजोर नहीं पड़ी।

महाजनपदों के निर्माण से लेकर हर्षवर्धन के समय तक भारतीय भूगोल के भीतर के लगभग एक हजार सालों तक यह बौद्ध, जैन तथा अन्य भौतिकवादी दर्शन, साहित्य और धर्म में अभिव्यक्त होता रहा।

संत आंदोलन और साहित्य के समय यह और व्यापक हुआ। 19वीं सदी के सभी समाज सुधार आंदोलनों ने खुद को इससे जोड़ा। वर्णवादी या ब्राह्मणवादी विचार परंपरा इससे लगातार टकराती रही।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आधुनिक विचार और ज्ञान परंपरा का मेल प्रगतिशील धारा से होता है। जिसकी एक अभिव्यक्ति प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होता है।

1936 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। 1943 ईस्वी में इप्टा के रूप में रंगकर्मियों और कलाकारों का एक और संगठन स्थापित होता है। प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा जैसे संगठन की स्थापना ने चली आ रही प्रगतिशील विचार परंपरा में फर्क पैदा किया तथा उसे गति और विस्तार भी दिया।

साहित्य, कला और सिनेमा के माध्यम से प्रगतिशील मूल्यों को अभिव्यक्ति मिली। वर्णवाद आधारित पिछड़े और विभाजनकारी, मनुष्यविरोधी सामाजिक मूल्यों को व्यापक चुनौती मिली।

इसने सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बल्कि इस्लाम, बौद्ध धर्म के भीतर भी प्रगतिशील तर्क और विचार को लेकर फर्क पैदा कर दिया। तर्क और विवेक को जगह मिली। मानवीय गरिमा, मनुष्यता को सर्वोपरि रखा गया।

एक हद तक भारत के भीतर सभी धर्मों में प्रगतिशील और आधुनिक तत्वों ने विचलन पैदा किया।

पुनरुत्थानवादी सामाजिक शक्तियां सारी आक्रामकता के बावजूद 1940 और ’50 के दशक में देश और समाज के निर्माण में निर्णायक नहीं हो पायीं।

इसमें आजादी की लड़ाई के साथ प्रगतिशील लेखकों, कलाकारों, बौद्धिकों, पत्रकारों की भूमिका बहुत बड़ी थी। प्रगतिशील सांस्कृतिक वातावरण तैयार करने में प्रगतिशील लेखक संघ ने बड़ा योगदान किया।

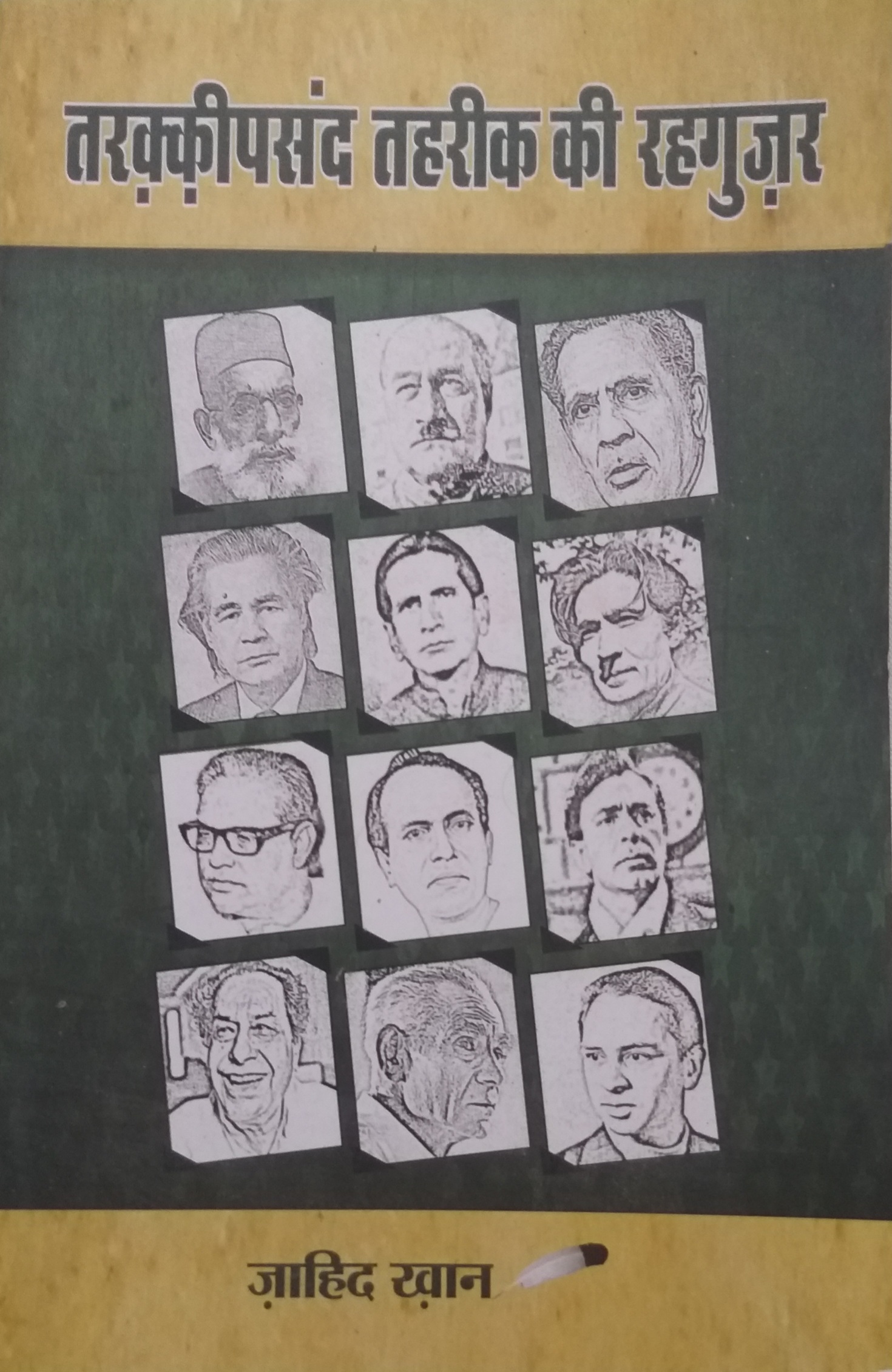

इस योगदान को याद करते हुए लेखक और पत्रकार ज़ाहिद ख़ान की एक पुस्तक ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुजर’ आयी है।

इसमें कुल 30 लेख हैं, जो कला, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा से जुड़ी शख्सियत पर केंद्रित है। हसरत मोहानी, जोश मलीहाबादी, फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफ़री, असरार-उल- हक़ ‘मजाज’, मुईन अहसन ‘जज़्बी’, वामिक जौनपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, जां निसार अख्तर, एहसान दानिश, सैयद मुत्तलबी फ़रीदाबादी, ज़ोय अंसारी, गुलाम रब्बानी ताबां, अहमद नदीम क़ासमी, कृश्न चंदर, मुज़्तबा हुसैन, यशपाल, रांगेय राघव, पंडित नरेंद्र शर्मा, डॉ नामवर सिंह, खगेंद्र ठाकुर, चंद्रकांत देवताले, डॉक्टर मुल्क राज आनंद, अण्णाभाऊ साठे, अमर शेख़, बलराज साहनी, शौकत कैफ़ी, प्रेम धवन, राजेंद्र रघुवंशी पर जाहिद खान ने अपनी लेखनी चलायी है।

इसमें बहुत से नाम ऐसे हैं, जिन पर हिन्दी में कुछ लिखा हुआ बहुत कम ही मिलता है। इस लिहाज से भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण है।

यह पुस्तक रोचक है और पठनीय है, क्योंकि इसमें परिचय के साथ उनके जीवन के कुछ प्रसंगों को, लेखन और दर्शन को भी शामिल किया गया है।

इसमें भी प्रगतिशील आन्दोलन के उस पक्ष को ज्यादा उभारने की कोशिश की गयी है, जो देश और समाज से सीधे सरोकार रखता है।

इन पक्षों के चुनाव में ज़ाहिद ख़ान का खुद का सामाजिक सरोकार भी जाहिर होता है। फ़िराक़ गोरखपुरी पर वे लिखते हैं,

” फ़िराक़ गोरखपुरी सिर्फ आला दर्जे के शायर ही नहीं थे, बल्कि सुलझे हुए दानिश्वर, फिलाॅसपर भी थे। मुल्क की गंगा-जमुनी तहज़ीब, भाषा और सियासत के तमाम ज्वलंत सवालों पर वे अपनी खुलकर राय रखते थे। हक़गोई और बेबाकी, ज़िहानत और ज़बानदानी उनकी घुट्टी में थी। सच को सच कहने का हौसला उनमें था। वे सांप्रदायिकता और मजहबी कट्टरता के घोर विरोधी रहे। अपने ऐसे ही एक विचारोत्तेजक मज़मून ‘हमारा सबसे बड़ा दुश्मन’ में वे लिखते हैं, ‘सांप्रदायिकता का भाव खुद अपने संप्रदाय के लिए खुदकुशी के बराबर होता है। देखने में फिरक़ापरस्त आदमी दूसरे धर्म वालों को छुरा भोंकता है, लेकिन दरअसल वह आदमी अपने ही फिरक़े का खून करता है। चाहे दूसरे फिरक़े वालों से बदला लेने के लिए ऐसा काम करे।’

साम्प्रदायिक लोग समाज के लिए किस कदर ख़तरनाक हैं, अपने इसी लेख में वे लिखते हैं, ‘साम्प्रदायिक हिंदू, हिंदू जाति के लिए ख़तरनाक है, मुसलमान के लिए उतना ख़तरनाक नहीं है। फिरक़ापरस्त मुसलमान, फिरक़े के लिए ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, हिंदू के लिए उतना नहीं। और यही हाल साम्प्रदायिक सिख, साम्प्रदायिक पारसी, साम्प्रदायिक एंग्लो इंडियन, सांप्रदायिक इसाई का है। ये सब अपनी जाति के दुश्मन हैं। साम्प्रदायिकता के आधार पर अपने सहकर्मियों की सेवा ही नहीं की जा सकती, पर साम्प्रदायिकता से बचकर ही अपने संप्रदाय की, अपने सहधर्मियों की तरक्की हो सकती है। या यों कहो कि दूसरे संप्रदायवालों, दूसरे धर्मवालों की उन्नति, खुशहाली मुमकिन है।’ आगे वे लिखते हैं, फिर मुल्कवासियों का असली दुश्मन कौन है और उसे किससे लड़ना चाहिए? इस बात का सुराग भी वे अपने लेख में देते हैं, ‘हमारे अनुचित रीति-रिवाज, हमारे समाज का ग़लत ढांचा, ग़लत कानून, कारोबार के ग़लत तरीके, व्यापार के नाम पर बेदर्दी से नफा कमाने का लालच और खुद हमारे जीवन की ग़लतियां, रिश्वत, चोर बाजारी, निरक्षरता, भूख और बेकारी असली दुश्मन हैं।”

फिराक गोरखपुरी का यह लेख सत्तर साल 1950 में लिखा गया था, लेकिन आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है, जितना लिखते वक्त था।”

इसी तरह ताबां पर लिखते हैं,

“गुलाम रब्बानी ताबां ने गुलाम मुल्क में अपने अदब से आजादी के लिए जद्दोजहद की। अवाम में आज़ादी का अलख जगाया। वामपंथी आंदोलन से निकले तमाम तरक्कीपसंद शायरों की तरह उनके ख़्वाबों का मुल्क हिंदुस्तान और उसकी आज़ादी थी। जब मुल्क का बंटवारा हुआ, तो वे काफी निराश हुए। शायरी में उन्होंने अपने इस ग़म का खुलकर इजहार किया।

दे के हमको फ़रेबे आज़ादी/ एक नई चाल चल गया दुश्मन।”

बंटवारे को गुलाम रब्बानी ताबां अंग्रेजी हुकूमत की साजिश मानते थे,

“मैं किससे इंतिकाम लूं/ बता किसे मैं दोष दूं/ चमन में आग किसने दी है मौसमें बहार में/ इक अजनबी सफेद हाथ-आतशीं व शोलावार/ फजा-ए-तीरा-ए-वतन में रक्स कर रहा है आज।”

“साल 1978 में जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान अलीगढ़ में बहुत बड़ा दंगा हुआ, जो कई दिनों तक चलता रहा। यह दंगा सरासर सरकार और स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी थी। गुलाम रब्बानी ताबां ने इख़्तिलाफ में सरकार को अपना ‘पद्मश्री’ का अवार्ड लौटा दिया। सरकार के खिलाफ एहतेजाज़ करने का यह उनका अपना एक जुदा तरीका था।”

एक आंदोलनकारी लोक शाइर अमर शेख का ज़ाहिद ख़ान इस तरह परिचय देते हैं,

“अमर शेख एक आंदोलनकारी लोक शाइर थे। वे जन आंदोलनों की उपज थे। यही वजह है कि अपनी ज़िदगी के आखिरी समय तक वे आंदोलनकारी रहे। देश की आज़ादी के साथ-साथ ‘संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन’ और ‘गोवा मुक्ति आंदोलन’ में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही।

उन्होंने इन आंदोलनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कम्युनिस्ट पार्टी के कल्चरल फ्रंट के वे अभिन्न अंग थे। अन्ना भाऊ साठे और दत्ता गव्हाणकर जैसे होनहार साथियों के साथ अमर शेख बंबई इप्टा में शुरुआत से ही शामिल हो गए थे।

जमीन से जुड़े इन कलाकारों ने ‘तमाशा’ (महाराष्ट्र का लोक नाट्य) लावणी (लोक नृत्य) और पवाड़ा (लोक गाथा) जैसी महाराष्ट्र की लोक कलाओं को एक नई ज़िदगी दी। उनमें नये रंग भरे, नये प्रयोग किए।

कारखानों में कामगारों और ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच जब वे इन कलाओं को पेश करते तो बड़े पैमाने पर दर्शकों से जुड़ जाते थे। उनमें नया जोश जाग उठता था।”

ज़ाहिद ख़ान ने इसी तरह से इस रहगुज़र के हमराहों के सृजन सरोकार और सामाजिक सरोकार दोनों को समान रूप से उभारा है। हिंदी-उर्दू के पाठकों और मुक्तिकामी संघर्ष के हामीदारों, आन्दोलनकारियों के लिए यह पुस्तक ऐसे हमसफर जैसी है, जो उन्हें उनके पुरखों के किस्से सुनाती चलती है। यह किस्से मौजूदा फासिस्ट निजाम से लड़ने में हौसला बढ़ाने वाले हैं।

224 पृष्ठ की यह पुस्तक लोकमित्र प्रकाशन से छपी है। इसका मूल्य ₹250 है। पुस्तक में लगा कागज अच्छी क्वालिटी का है।

( समकालीन जनमत (प्रिंट) से साभार )